| Коммунистическая партия Советского Союза (КПСС) |

|

| Лидер: |

генеральный (первый) секретарь ЦК КПСС |

|---|---|

| Основатель: |

Владимир Ильич Ленин |

| Дата основания: |

РСДРП |

| Дата роспуска: |

6 ноября 1991 |

| Штаб-квартира: |

|

| Идеология: |

марксизм, коммунизм, марксизм-ленинизм, социализм |

| Интернационал: |

|

| Молодёжная организация: |

ВЛКСМ (комсомол) |

| Количество членов: |

19 487 822 чел. |

| Девиз: |

Пролетарии всех стран, соединяйтесь! |

| Мест в Съезде народных депутатов СССР: |

1957 / 2250 (12 созыв) 1989 год |

| Гимн: |

Интернационал, |

| Партийная печать: |

«Правда» |

| Персоналии: |

члены партии в категории (6005 чел.) |

У этого термина существуют и другие значения, см. КПСС (значения).

Коммунисти́ческая па́ртия Сове́тского Сою́за[1] (офиц. аббр. КПСС; разг. па́ртия) — правящая политическая партия Союза Советских Социалистических Республик, одна из крупнейших коммунистических организаций в мире.

С начала 1920-х до 1990 годов КПСС функционировала в условиях однопартийной системы и обладала монопольным правом на политическую власть, что способствовало установлению в стране авторитарного режима. Этот статус был закреплён конституционно: в статье 126 Конституции 1936 года Коммунистическая партия провозглашалась «руководящим ядром» государственных и общественных организаций, а в статье 6 Конституции СССР 1977 года КПСС была провозглашена руководящей и направляющей силой советского общества в целом[2].

События 19—21 августа 1991 года послужили основанием для обвинения КПСС в антиконституционной деятельности. Указами президента РСФСР Б. Н. Ельцина деятельность партии на территории РСФСР была приостановлена, её имущество — конфисковано. Указом президента РСФСР от 6 ноября 1991 года деятельность КПСС была прекращена и её организационные структуры распущены (однако, по законодательству в условиях многопартийной системы это не было законно).

Является ли Коммунистическая партия Российской Федерации наследницей КПСС — это многолетний спор.

НазванияПравить

ИсторияПравить

Славой овеяна,

Волею спаяна,

Крепни и здравствуй во веки веков,

Партия Ленина,

Партия Сталина, —

Мудрая партия большевиков!

1898—1917Править

Российская социал-демократическая рабочая партия (РСДРП) была создана в России в конце XIX века на базе нескольких социал-демократических групп и кружков («Союз борьбы за освобождение рабочего класса», группа «Рабочей Газеты», «Бунд» и др.). Учредительный съезд РСДРП прошёл в Минске 13 — 15 марта 1898 года. Фактически партия как централизованная политическая организация создана не была в связи с тем, что сразу после съезда члены вновь избранного ЦК были арестованы, а большинство местных организаций РСДРП разгромлены.

На II съезде РСДРП (30 июля — 23 августа 1903 года; Брюссель, затем Лондон) произошло окончательное организационное оформление партии — были приняты первая Программа партии, Устав партии, избраны центральные руководящие органы — Центральный комитет (ЦК) РСДРП и Центральный орган (ЦО) РСДРП (редакция газеты «Искра»). На съезде произошло оформление двух фракций РСДРП — большевиков во главе с В. И. Лениным и меньшевиков во главе с Г. В. Плехановым и Ю. С. Мартовым.

На VI (Пражской) конференции РСДРП в январе 1912 года произошло фактическое организационное обособление фракции большевиков. Окончательно большевистская фракция РСДРП выделилась в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков) (РСДРП(б)) на VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП(б) в мае 1917 года.

В сентябре 1917 года РСДРП(б) победила на выборах в большинстве советов рабочих депутатов[источник не указан 179 дней].

октябрь 1917—1941Править

В результате вооружённого восстания 7 ноября (25 октября по старому стилю) 1917 года было сформировано Временное Рабоче-Крестьянское Правительство, в состав которого вошли только члены РСДРП(б), позже в него вошли и представители ПЛСР(и). Временное Рабоче-Крестьянское Правительство под руководством РСДРП(б) провело ряд прогрессивных реформ — было установлено полное и всеобщее гражданское равноправие, которое было распространено и на военнослужащих, был введён восьмичасовой рабочий день, выборный, гласный, равный для всех суд, признана независимость Финляндии. При этом были распущены 25 октября 1917 года Временный совет Российской республики, а 6 января 1918 года Всероссийское учредительное собрание. Однако в мае 1918 года ввела государственную монополию на торговлю сельско-хозяйственной продукцией. На майских выборах в органы местного самоуправления РКП(б) потерпела поражение. В ответ на это правительство отменило результаты выборов и запретило все партии, кроме РКП(б) и подконтрольной ей — Партии Революционного Коммунизма [источник не указан 660 дней], установив тем самым в диктатуру. 23 марта 1919 года была принята новая программа РКП(б) согласно которой главной целью партии объявлялось установление и защита «советской демократии», которую РКП(б) толковало как власть советов рабочих и крестьянских депутатов и их съездов, и противопоставляли её обычной («буржуазной») демократии в виде парламентского государства. В 1921 году коммунистическое правительство отменило государственную монополию на торговлю хлебом, но в 1929 году вновь её фактически ввело — обязав крестьян организоваться в т. н. «коллективные хозяйства», у которых государство скупало хлеб по заниженным ценам, а коммунисты, выступавшие против данного решения, были казнены в течение 1934—1938 гг. В сер. 1920-х годов партия была реформирована — численность членов Центрального Комитета ВКП(б) была расширена, а сам ЦК стал играть роль «внутрипартийного парламента», съезд ВКП(б) стал созываться раз в 5 лет, роль исполнительного органа партии перешла к Секретариату ЦК ВКП(б). В 1937 году коммунисты восстановили парламент, который оставался полностью подконтрольным правительству. По их же решению в 1930-е годы была проведена индустриализация СССР.

1941—1945Править

В годы Великой Отечественной войны в действующую армию было направлено свыше 1,5 млн коммунистов, значительное количество действовало в составе партизанских отрядов и подпольных организаций на оккупированной территории. Несмотря на потери, в период войны численность партии увеличилась на 1,6 млн человек[3][4]. К началу Великой Отечественной войны в вооружённых силах СССР насчитывалось 654 тыс. коммунистов, к январю 1945 года их количество увеличилось до 3 031 тысяч. В общей сложности, в течение Великой Отечественной войны в партию были приняты около 4 млн человек[5].

1945—1991Править

В 1950-х государство попыталось ослабить хлебную монополию — в 1954 году были повышены закупочные цены, в 1958 году коллективным хозяйствам было разрешено покупать сельскохозяйственные машины (до этого они находились в собственности у государственных предприятий).

9 октября 1990 года были разрешены другие политические партии. Формально монополия КПСС была прекращена 12 апреля 1991 года, когда Министерством юстиции СССР была зарегистрирована Либерально-демократическая партия Советского Союза. В 1990-91 годы начался массовый выход из партии рядовых членов[6], возмущённых вскрывшимися фактами злоупотребления властью и потерявших веру в моральное право и способность КПСС управлять обществом. Ряд членов руководящих органов КПСС участвовали в заговоре ГКЧП.

Деятельность КПСС была приостановлена 23 августа 1991 года, её имущество конфисковано[7]. Партия была запрещена в России 6 ноября 1991 года[8], однако уже на следующий день возникло движение «Трудовая Россия», 23 ноября — «Российская Коммунистическая Рабочая Партия», 14 декабря — «Российская Партия Коммунистов», 26 марта 1993 года — Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза, российской секцией которой являлась Коммунистическая партия Российской Федерации, которая является самой многочисленной и пользуется наибольшей поддержкой среди прочих коммунистических партий России. Одновременно в была произведена реформа СКП-КПСС — Центральный Комитет КПСС был заменён Советом СКП-КПСС, Секретариат ЦК КПСС Центральным Исполнительным Комитетом СКП-КПСС. Коммунистическая Партия Российской Федерации получала большинство в Государственной Думе, в 1998—1999 входила в правительство.

Дело КПССПравить

В ноябре 1992 года Конституционный суд России принял постановление по «делу КПСС»[9]. Суд посчитал не соответствующими Конституции предписание Президента провести расследование фактов антиконституционной деятельности КП РСФСР и национализации собственности КПСС. Конституционными были признаны приостановка деятельности органов и организаций КП РСФСР и роспуск руководящих структур КПСС и КП РСФСР (но не оргструктур первичных парторганизаций, образованных по территориальному принципу).

Суд констатировал, что в лице Коммунистической партии Советского Союза в СССР господствовал режим неограниченной, опирающейся на насилие власти сравнительно небольшой группы партийных функционеров во главе с Политбюро ЦК КПСС под руководством Генерального секретаря. Высшие руководящие органы и должностные лица КПСС «действовали в подавляющем большинстве случаев втайне от рядовых членов КПСС, а нередко — и от ответственных партийных руководителей более низкого уровня и лиц партийного аппарата. На нижестоящих уровнях управления вплоть до района реальная власть принадлежала первым секретарям соответствующих партийных комитетов. Лишь на уровне первичных организаций КПСС имела черты общественного объединения, хотя производственный принцип формирования этих организаций ставил членов КПСС в зависимость от их руководства, тесно связанного с администрацией»[10]. Руководящие структуры КПСС были инициаторами, а структуры на местах — исполнителями «политики репрессий в отношении миллионов советских людей, в том числе в отношении депортированных народов»[10].

Период правления КПСС характеризовался сращиванием аппаратов государственной власти и управления с аппаратом коммунистической партии[11]. Руководящие структуры КПСС «присвоили государственно-властные полномочия и активно их реализовывали, препятствуя нормальной деятельности конституционных государственных органов»[10]. Руководители КПСС и работники её аппарата самостоятельно и, как правило, в нарушении действующего законодательства решали многие вопросы, входящие в компетенцию соответствующих органов государственной власти и управления. Благодаря фактическому и, во многих случаях, юридическому подчинению себе всех институтов государства, КПСС обладала надгосударственным суверенитетом в рамках советской государственной системы, ставившим КПСС над законом: её деятельность была неподнадзорна органам прокуратуры, в отношении имущества КПСС не осуществлялся финансовый контроль государства, имели место случаи неосновательного обогащения партии за счёт государства в нарушение союзного и республиканского законодательства[10].

Решение российского государственного руководства о ликвидации руководящих структур КПСС было продиктовано объективной необходимостью исключить возврат к прежнему положению и ликвидировать структуры, повседневная практика которых была основана на том, что КПСС занимала в государственном механизме положение, не согласующееся с основами конституционного строя страны и республик Союза ССР[10].

ЧленствоПравить

Для вступления в КПСС требовались рекомендации двух членов партии (с партийным стажем не менее года). После одобрения этих рекомендаций беспартийный становился кандидатом в члены КПСС и ему выдавалась кандидатская карточка. После прохождения испытательного кандидатского срока он мог быть окончательно зачислен в партию[источник не указан 660 дней].

Исторически количество требуемых рекомендаций изменялось, и, в 1920—30-е годы могло зависеть от социальной принадлежности (две рекомендации, три, пять). Мог изменяться и срок кандидатского стажа (один год, два, три)[источник не указан 660 дней].

Все члены партии и кандидаты были обязаны ежемесячно платить партийные взносы. Отметки об уплате членских взносов указывались в Партийном билете.

В 1905 на пике революции численность партии достигла 26500 членов[источник не указан 325 дней]. В 1917 году численность РКП(б) составляла 350 тыс. чел. После смерти Ленина в 1924 был проведён массовый набор в партию рабочих («ленинский призыв»).

В 1923 году партия насчитывала 386 тыс. чел., в 1924 году 735 тыс. чел., в 1927 году 1 236 тыс., в 1930 году 1 971 тыс., в 1934 — 2 809 тыс. чел. Если в 1917 году число лиц с высшим образованием в большевистской партии составляло с законченным 32 % и незаконченным 22 %, в результате так называемого «орабочивания» число лиц с высшим образованием к 1927 году падает до 1 %, 27 % членов партии не имели даже начального образования[источник не указан 215 дней]. Исследователь Маслов Н. Н., указывает, что за период 1920—1929 годов численность рабочего класса за счёт восстановления промышленности до довоенного уровня выросла в пять раз, в первую очередь за счёт деклассированной крестьянской молодёжи. На 1927—1929 годы каждый седьмой рабочий не умел читать и писать.

В 1937 году численность членов ВКП(б) составляла 1 453 828 человек[4].

По своему социальному составу на 1 января 1973 года 40,7 % членов КПСС являлись заводскими рабочими, 14,7 % — колхозниками[4].

Так как государственная идеология утверждала, что КПСС является партией трудового народа, при наборе новых членов партия старалась выдержать квоту, сохраняя в своих рядах определённый процент рядовых колхозников и заводских рабочих.

Национальный состав КПСС (на 1 января 1989 г.) чел.: русские — 11 428 479, украинцы — 3 132 391, белорусы — 753 048, узбеки — 491 338, казахи — 408 737, грузины — 337 245, азербайджанцы — 366 559. Представителей остальных национальностей — 2 930 025. Всего членов КПСС на 1 января 1989 г. — 19 487 822 чел.[источник не указан 660 дней]

В связи с большой численностью партии (по данным на 1986 год, 19 миллионов человек, или примерно 10 % взрослого населения СССР[источник не указан 660 дней]), абсолютное большинство членов партии состояло из рядовых коммунистов.

Особенностью КПСС являлась её организационная структура. В состав КПСС входили коммунистические партии четырнадцати из пятнадцати республик СССР, при этом крупнейшая из республик, РСФСР, не имела собственной компартии и партийные организации на её территории подчинялись общесоюзным органам КПСС. Коммунистическая партия РСФСР была образована только в 1990 году, однако после августовского путча была закрыта указом президента РСФСР; восстановлена как КПРФ в 1993 году.

Организационная структураПравить

СтруктураПравить

Центральные органыПравить

Высшим органом КПСС являлся съезд партии, который изначально созывался ежегодно, но после 1925 года съезды стали нерегулярными: был даже промежуток в 13 лет (1939—1952 годы), между съездами — Центральный комитет, избирался Съездом, между заседаниями Центрального комитета — Политическое бюро Центрального комитета (до 1919 года — Бюро Центрального комитета, в 1952—1966 — Президиум Центрального комитета), избиралось Центральным комитетом, высший исполнительный орган — Секретариат Центрального комитета, избирался Центральным комитетом, высшее должностное лицо — Генеральный секретарь Центрального комитета (до 1919 г. — Председатель Центрального комитета, в 1919—1922 гг. — Ответственный секретарь Центрального комитета, в 1934—1953 гг. — должность отсутствовала[12], в 1953—1966 гг. — Первый секретарь Центрального комитета), избирался Центральным комитетом, высший контрольный орган — Комитет партийного контроля (в 1962—1965 гг. — Комитеты партийно-государственного контроля, в 1934—1952 гг. — Комиссия партийного контроля, в 1920—1934 гг. — Центральная контрольная комиссия), избиралась Центральным комитетом, высший аудиторский орган — Центральная ревизионная комиссия, избиралась съездом.

Съезды были важнейшими событиями в её жизни, во время которых определялись основные направления политики партии и формировались составы её высших органов. Всего было проведено 28 съездов. Первым считается учредительный съезд Российской социал-демократической рабочей партии в Минске (1898), последним — 28-й съезд КПСС в Москве в 1990-м году. Согласно уставу, высшую руководящую роль в Партии должен был играть съезд партии, но фактически, запрета в 1921 году внутрипартийных фракций и групп, высшую руководящую силу получил сначала Центральный комитет и Политическое бюро Центрального комитета, а с 1927 г. — Генеральный секретарь, ставший де-факто главой СССР.

Республиканские органыПравить

Высшие органы коммунистических партий союзных республик — съезды, избирались областными конференциями (в союзных республиках не имевших областного деления — районными конференциями), между съездами — центральные комитеты, избирались съездами, между заседаниями центральных комитетов — политические бюро центральных комитетов, избирались центральными комитетами, исполнительные органы — секретариаты центральных комитетов, избирались центральными комитетами, высшие должностные лица — первые секретари центральных комитетов, избирались центральными комитетами.

Местные органыПравить

Коммунистические партии союзных республик состояли из областных организаций (до 1928 года — губернских организаций) по одной на область или край и городских организаций городов республиканского подчинения по одной на город республиканского подчинения, областные организации из районных организаций (до 1930 года — окружных организаций, до 1928 года — уездных организаций) по одной на район и городских организаций городов областного подчинения по одной на город областного подчинения, городские организации из районных организаций районов в городах по одной на район в городе, уездные организации до 1928 года делились на волостные организации, районные организации и городские организации городов областного подчинения не имевших районного деления состояли из первичных организаций (до 1934 года — на партийные ячейки) по одной на предприятие, по одной на часть Советской Армии и по одной на сельский комитет и (с 1972 г.) на домоуправление, первичные организации предприятий состоявшие более чем из 50 членов состояли из цеховых организаций (до 1934 года из цеховых ячеек) по одной на цех, первичные организации состоящие менее чем из 50 членов и цеховые организации состояли с 1972 года из партийных групп по одной на бригаду и звено.

Высшие органы областных организаций — областные конференции (до 1928 г. — губернские конференции), избирались районными конференциями, между областными конференциями — областные комитеты (до 1928 г. — губернские комитеты), избирались областными конференциями, между заседаниями областные комитетов — бюро областных комитетов (до 1928 г. — бюро губернских комитетов) избирались областными комитетами, исполнительные органы — секретариаты областных комитетов (до 1928 г. — секретариаты губернских комитетов), избирались областными комитетами, высшие должностные лица — первые секретари областных комитетов (до 1930 г. — ответственные секретари областных комитетов, до 1928 г. — ответственные секретари губернских комитетов, до 1920 г. — председатели губернских комитетов), избирались областными комитетами.

Высшие органы районных организаций — районные конференции (до 1928 г. — уездные конференции, до 1934 года в большинстве районов их функции выполняли общие собрания), избирались партийными собраниями, между районными конференциями — районные комитеты (до 1928 г. уездные комитеты), избирались районными конференциями, между заседаниями районного комитета — бюро районных комитетов (до 1928 г. — бюро уездных комитетов), избирались районными комитетами, исполнительные органы — секретариаты районных комитетов (до 1928 г. — секретариаты уездных комитетов), избирались районными комитетами, высшие должностные лица — первые секретари районных комитетов (до 1930 г. — ответственные секретари окружных комитетов, до 1928 г. — ответственные секретари уездных комитетов, до 1920 г. — председатели уездных комитетов), избирались районными комитетами.

Высшие органы городских организаций — городские конференции, избирались партийными собраниями (в городах с районным делением — районными конференциями), между городскими конференциями — городские комитеты, избирались городскими конференциями, между заседаниями городских комитетов — бюро городских комитетов, избирались городскими комитетами, исполнительные органы — секретариаты городских комитетов, избирались городскими комитетами, высшие должностные лица — первые секретари городских комитетов (до 1930 г. — ответственные секретари городских комитетов, до 1920 г. — председатели городских комитетов), избирались городскими комитетами.

Высшие органы волостных организаций — общие собрания (в крупных волостных организациях — волостные конференции, избиравшиеся общими собраниями ячеек), между общими собраниями или волостными конференциями — волостные комитеты, избиравшиеся общими собраниями или волостными конференциями, высшие должностные лица — ответственные секретари волостных комитетов (до 1920 г. — председатели волостных комитетов), избирались общими собраниями или волостными конференциями.

Высшие органы первичных организаций — партийные собрания, между партийными собраниями — партийные бюро (в первичных организациях состоящих менее чем из 15 членов — секретарь партийной организации (до 1972 года — партийные организаторы[13]) и заместитель секретаря партийной организации, в первичных организациях заводов состоящих более чем из 300 членов (в первичных организациях колхозов и совхозов — более чем из 50 членов) — партийные комитеты, до 1972 года партийные комитеты существовали во всех первичных партийных организациях объединяющих более 15 членов), избирались партийными собраниями, высшие должностные лица — секретари первичных организаций (до 1972 года — секретари партийных комитетов, до 1934 года — секретари партийных ячеек), избирались партийными собраниями.

Высшие органы цеховых организаций — партийные собрания, между партийными собраниями — партийные бюро (в цеховых организациях состоящих менее чем из 15 членов — секретарь партийной организации и заместитель секретаря партийной организации, до 1972 года во всех цеховых организациях — партийные организаторы), избирались партийными собраниями, высшие должностные лица — секретари цеховых организаций, избирались партийными собраниями.

Высшие органы партийных групп — партийные собрания, между партийными собраниями — групповые организаторы, избираемые партийными собраниями.

В самых маленьких партийных ячейках секретари являлись действующими работниками соответствующих заводов, поликлиник, школ и т. д. Крупные ячейки возглавлялись «освобождённым секретарём», получавшим заработную плату из бюджета партии.

Структура местного комитета КПСС на примере ленинградского горкома КПСС:[источник не указан 687 дней]

- Оргинструкторский отдел (приём в партию, внутрипартийная работа, подготовка и переподготовка партийных кадров и др.). Разделялся на ряд секторов;

- Отдел кадров. Разделялся на ряд секторов, состав которых со временем менялся, возглавлялся ответственным инструктором по кадрам:

- сектор советских кадров;

- сектор кадров по вузам;

- сектор кадров по НИИ;

- сектор кадров снабжения и кооперации;

- сектор кадров по транспорту, связи и профсоюзам

- сектор кадров тяжёлой промышленности;

- сектор кадров лёгкой промышленности;

- финансово-хозяйственный сектор (управление делами, финансово-хозяйственная часть)

- идеологический отдел (кульпропотдел, партийной пропаганды и агитации)

- сектор политико-воспитательной работы в вузах и НИИ

- сектор массового партийного просвещения

- газетный сектор

- сектор литературы

- отдел пищевой промышленности

- отдел торговли

- отдел машиностроения (машиностроительной промышленности, общего машиностроения)

- отдел городского хозяйства и городского транспорта

- отделы судостроительной промышленности, электростанций и электропромышленности, строительства и др.

- отдел военной промышленности (оборонной промышленности, военный отдел)

- административный отдел (планово-финансово-торговый отдел, отдел административных и торгово-финансовых органов)

- отдел науки и культуры (науки, школ и культуры, отдел науки и учебных заведений, отдел культуры, и др.) — вопросы работы в учебных заведениях

КПСС в государственных и общественных институтах СССРПравить

Военный билет СА. Пункт № 3 — партийная принадлежность (ввиду однопартийной системы указывалась КПСС), пункт № 4 — с какого года член ВЛКСМ

Значок «70 лет Комсомолу КГБ»

Партийный контрольПравить

Силовые ведомстваПравить

Руководство КПСС уделяло особое внимание своим государственным силовым ведомствам. В частности в обязанности Комитета государственной безопасности СССР (КГБ СССР) входила охрана руководителей КПСС и Правительства СССР, организация и обеспечение правительственной связи, а также борьба с национализмом, инакомыслием и антисоветской деятельностью. Также в задачу КГБ входило обеспечение Центрального комитета КПСС и высших органов государственной власти и управления СССР информацией, затрагивающей государственную безопасность и оборону страны, социально-экономическое положение в Советском Союзе и вопросы внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности советского государства и коммунистической партии. Официальный девиз КГБ, «Верность партии — верность Родине», означал что верность партии это верность Советской Родине. Все сотрудники КГБ были обязаны с ранних лет, быть членами комсомола ВЛКСМ и коммунистической партии Советского союза.[14]

Партийный контроль так же был на государственном уровне в советской армии, в частности Министерство обороны СССР выдавало призывникам военные билеты где обязательными пунктами указывалось членство в партии и комсомоле. Местные комитеты комсомола где был закреплён комсомолец, (член ВЛКСМ), выдавали комсомольские путёвки для прохождения срочной военной службы. В каждой воинской части и военных учебных заведениях существовали партийные и комсомольские ячейки, замполиты и политруки (заместители командиров по идеологической и воспитательной работе с личным составом). В частях находились партийные комнаты (красный уголок). Офицерский состав был обязан состоять в партии. Аналогичный партийный контроль был в управлениях и отделениях МВД СССР.[15][16][17]

Законодательные органы властиПравить

Органы государственного управленияПравить

Молодёжные организации КПССПравить

Для воспитания будущих строителей коммунизма, в духе идей марксизма-ленинизма и патриотизма к Советской родине, на государственном уровне существовала детская Всесоюзная пионерская организация и молодёжная комсомольская организация ВЛКСМ (Комсомол), деятельность которых носила государственный и всеохватывающий характер. Пионерские дружины существовали в каждой школе, приём осуществлялся с 9 лет. До Пионерской организации, дети с 7 лет принимались пионерами в младшие группы октябрят[18].

В средних образовательных учреждениях дружины Пионерской организацией делились: «Школа — Дружина», «Класс — отряд». Как правило, Пионерские дружины носили имена героев. Пионерская организация бесплатно, массово обеспечивала советских детей внешкольным досугом с помощью всевозможных тематических кружков, клубов и Дворцов Пионеров. Школьные пионерские отряды делились на звенья по 4-7 пионеров в каждом, члены звеньев оказывали друг другу взаимопомощь в учёбе, звенья, отряды и дружины соревновались друг с другом за лучшие показатели в учёбе, поведении, сборе металлолома и макулатуры и т. д.

Секретарь комитета комсомола автозавода АЗЛК вручает почётную грамоту комсомольцу-механику

Большое внимание партия уделяла оздоровлению подрастающего поколения. Летом пионеры направлялись в загородные Пионерские лагеря созданные по типу санаторно-курортного летнего отдыха. Пионеры брали шефство над юными октябрятами.

С 14 лет пионеры принимались в Комсомол (молодёжную организацию ВЛКСМ). После окончания школы и поступления комсомольца в среднее профессиональное, специальное, техническое или высшее учебное заведение (училище, техникум, институт) комсомолец закреплялся в местной комсомольской ячейке своего учебного заведения и участвовал в общественной и культурной деятельности.

В школах комсомольцы брали шефство над пионерами, из комсомольцев формировался вожатский состав в летние пионерские лагеря, строительные студенческие отряды. После окончания учебного заведения ВЛКСМ сохранял контроль и связь со своими членами. По прибытии на место работы комсомольцы ставились на учет в местной комсомольской организации предприятия или учреждения[19].

Комсомольская ячейка наряду с партийной, существовала на каждом предприятии, организации или учреждении. На предприятиях комсомольская ячейка была в каждом цехе. Работой комсомольских первичных ячеек осуществляли «Секретари» и «Комсорги», избранные в её руководство на собраниях. Их деятельность находились на полном материальном обеспечении. Из работающих членов ВЛКСМ, в поддержку Милиции для патрулирования улиц, формировались комсомольские отряды народных дружин (ДНД). Участие в которых материально поощрялось в виде дополнительных рабочих часов, премий, дней к отпуску по основному месту работы комсомольца. После достижения 28 лет, комсомольская организация предоставляла служебную характеристику (официальный документ, содержащий оценку деловых и личных качеств человека) в партийную организацию КПСС, если комсомолец был готов продолжить своё общественное участие в жизни советского общества.

Партийные информационные изданияПравить

Официальным печатным органом ЦК КПСС являлась газета «Правда», одна из ведущих советских центральных газет, наряду с официальной газетой Верховного Совета «Известия» (полные названия в разные годы «Известия Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов», «Известия Советов рабочих и крестьянских депутатов», «Известия Советов народных депутатов»), профсоюзной газетой «Труд» и другими газетами.

По образцу газеты «Правда» было образовано множество других популярных газет — газета комсомола «Комсомольская правда», пионерской организации «Пионерская правда», разнообразные региональные газеты (республиканские, областные, городские и проч.).

ЦК КПСС издавал также официальный журнал «Коммунист». Важную роль в системе государственной агитации занимало издание Всесоюзного общества «Знание» «Аргументы и факты».

Международное сотрудничествоПравить

КПСС в филателииПравить

-

Марка, посвящённая 50-летию компартии

-

XX Съезд КПСС, номинал 40 коп

-

XX Съезд КПСС, номинал 1 руб

-

XXI Съезд КПСС, номинал 40 коп

-

XXI Съезд КПСС, номинал 60 коп

-

XXI Съезд КПСС, номинал 1 руб

-

-

-

-

К борьбе за дело Коммунистической партии — будь готов!

ПреемникиПравить

Ряд организационных структур КПСС не признал законность запрета и отказался его исполнять, практически продолжая действовать нелегально.

Наиболее крупной из организаций-наследниц КПСС является Союз коммунистических партий — Коммунистическая партия Советского Союза. 26-27 марта 1993 года в Москве состоялся съезд организации, объявленный XXIX съездом КПСС, участники которого объявили о преобразовании КПСС в СКП-КПСС. Лидером организации с 1993—2001 гг являлся бывший член ГКЧП и ЦК ВЛКСМ Олег Шенин[20].

В 2001 г. СКП-КПСС раскололся на две части: большинство партий переизбрало руководство, и председателем Совета СКП-КПСС стал Г. А. Зюганов. К 2009 г. в СКП-КПСС состояло 17 партий из всех союзных республик бывшего СССР, кроме Таджикистана, а также из автономий — Южной Осетии, Абхазии и Приднестровья.

Часть партий осталась под руководством О. С. Шенина. В 2004 г. союз компартий преобразовался в единую КПСС, которая к 2013 г. раскололась на четыре части.[21]

Кроме того, в 1990-е годы были созданы ещё несколько партий под названием КПСС и ВКПБ. По состоянию на 2 июня 2009 года ни одна из «КПСС» и «ВКПБ» не зарегистрирована Министерством юстиции Российской Федерации[22].

Организационная структура КПСС в РСФСР стала базой для создания Коммунистической партии Российской Федерации[23].

См. такжеПравить

ИсточникиПравить

- Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и Пленумов ЦК (1898-1988). — 9-е изд. — М., 1983—1990.

ЛитератураПравить

- Ежедневная газета «Советская Сибирь» № 284 (644). Суббота 24 декабря 1921. Ново-Николаевск (Список № 5 исключённых из РКП по Сибири)

- Андреев Герман. Не близнецы, но — братья // Новый мир. — 1994. — № 4. — С. 185—189. — ISSN 0130-7673.

ПримечанияПравить

- ↑ Известный теоретик марксизма Карл Каутский объяснял смену названия партии Ленина следующим образом:

[большевики] уничтожили демократию, которую народ завоевал в мартовскую революцию. Соответственно с этим большевики перестали называть себя социал-демократами, а приняли название коммунистов.

Правда, они не хотят совершенно отказаться от демократии. Ленин в своей речи 28-го апреля называет советскую организацию «высшим типом демократии», «полным разрывом с её буржуазной карикатурой». Для пролетария и бедного крестьянина теперь восстановлена полная свобода.Но под демократией до сих пор понимают равенство политических прав всех граждан. Привилегированные слои всегда пользовались свободой. Но это не называют демократией.

Цит. по: Карл Каутский «ДИКТАТУРА ПРОЛЕТАРИАТА» (К. Kautsky. Die Diktatur des Proletariats, Wien, 1918.).

СноскиПравить

- ↑ Официальное наименование партии с 5 октября 1952 года по 6 ноября 1991 года.

- ↑

«Вооружённая марксистско-ленинским учением, Коммунистическая партия определяет генеральную перспективу развития общества, линию внутренней и внешней политики СССР, руководит великой созидательной деятельностью советского народа, придаёт планомерный научно обоснованный характер его борьбе за победу коммунизма».

— Конституция СССР 1977 года

- ↑ Большая Советская Энциклопедия. / редколл., гл. ред. Б. А. Введенский. 2-е изд. Т.50. М., Государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», 1957. стр.265

- ↑ 1 2 3 Коммунистическая партия Советского Союза — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)

- ↑ КПСС и строительство Советских Вооружённых сил. 2-е изд., доп. М., Воениздат, 1967. стр.348

- ↑ Рой Александрович Медведев — Советский Союз. Последние годы жизни. Конец советской империи — Страница 106

- ↑ Указ Президента РСФСР N 90 от 25 августа 1991 года.

- ↑ Указ Президента РСФСР N 169 от 6 ноября 1991 года.

- ↑ Извлечения из постановления КС РФ N 9-П от 30 ноября 1992 года

- ↑ 1 2 3 4 5 Дело КПСС : постановление Конституционного суда Российской Федерации № 9-П от 30 ноября 1992 года. Панорама.ру (1992). Проверено 27 августа 2012. Архивировано из первоисточника 16 октября 2012.

- ↑ Комиссия Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Экспертное заключение к заседанию Конституционного суда Российской Федерации 26 мая 1992 года (рус.). Организация передачи-приёма архивов КПСС и КГБ на госхранение (1992). Проверено 28 августа 2012. Архивировано из первоисточника 14 октября 2012.

- ↑ Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях съездов, конференций и пленумов ЦК (1898—1953). Часть 2 (1925—1953).

- ↑ С. А. Кузнецов Большой толковый словарь русского языка, 1-е изд. — СПб.: Норинт, 1998.

- ↑ Конституция СССР, 1977 года, 6-я статья конституции. Руководящая роль партии, которой подчинялись все государственные институты СССР, включая Верховный Совет СССР, за которым официально был закреплён Комитет

- ↑ Конституция СССР, 1977 года, 6-я статья конституции

- ↑ МВД СССР и ЦК КПСС

- ↑ История МВД СССР-МВД РФ// Официальный сайт МВД СССР

- ↑ Устав ВЛКСМ — пункт 7 Всесоюзная пионерская организация имени Ленина

- ↑ Устав Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодёжи — статья из Большой советской энциклопедии (3-е издание)

- ↑ В Москве проходит чрезвычайный съезд совета Союза компартий. NEWSru (21 июля 2001). Проверено 13 августа 2010. Архивировано из первоисточника 24 августа 2011.

- ↑ КПСС в наши дни

- ↑ Перечень зарегистрированных политических партий

- ↑ Холмская М. И. Коммунисты России: факты, идеи, тенденции. М., 1998

СсылкиПравить

После моей публикации о законности нахождения Сталина у власти, я получил отклики, где мне точно указали документ, которым И.В. Сталин был назначен на пост главы советского правительства:

№ 444. УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР Москва, Кремль 6 мая 1941 г.

Назначить тов. Сталина Иосифа Виссарионовича Председателем Совета Народных Комиссаров СССР.

Председатель Президиума

Верховного Совета СССР М. Калинин

Секретарь Президиума

Верховного Совета СССР А. Горкин

Согласен и выражаю благодарность Игорю Абрашину («Одноклассники») и Геннадию Ибраеву (сайт «Завтра») за конструктивную критику.

Действительно. Необходимые формальности соблюдены. Но тогда возник другой вопрос. Последовательность появления документов следующая: Сначала 4 мая – решение Политбюро ЦК ВКП(б), а через два дня — Указ Президиума ВС СССР. Согласитесь, выглядит как указание. По ст. 48 Конституции СССР 1936-го года, Президиум Верховного Совета СССР – вторая после Верховного Совета СССР властная инстанция в Государстве. На каком тогда основании указания?

Да, формального указания нет и не было. Но попробуем сформулировать вопрос иначе: А что, если Президиум ВС СССР не выполнил бы решение Политбюро ЦК ВКП(б)? Оставил бы Молотова Председателем СНК или назначил не Сталина? По-моему, вопрос риторический.

Тогда возник вопрос о механизмах власти партии в СССР.

Одним из лозунгов, которые размещали на домах и транспарантах во времена СССР был «Партия – наш рулевой». Где-то году в 1987-м году КВН обыграли этот лозунг в виде «Партия, дай порулить!». Шутки-шутками, но сам факт, что Партия руководила страной сомнению не подвергался. Действительно, на съездах КПСС рассматривались экономические, военные, образовательные проблемы. Даже сама периодичность съездов КПСС совпадала с пятилетними циклами развития страны. И решения очередного съезда были обязательны для всей страны, а не только для членов КПСС.

Однако после того, как мы поняли, что И.В. Сталин, будучи Генеральным секретарем ЦК ВКП (б), официальной власти в государстве не имел и получил её только 6 мая 1941-го года, став Председателем Совнаркома, встали новые вопросы: Как Партия руководила страной? На каком основании? Какие нормативно-правовые документы регламентировали это руководство?

До 6 июня 1941-го года понятно. Никакой официальной власти в стране ВКП (б) не имела. После 6 июня 1941-го и до смерти Сталина тоже понятно. Сталин совмещал посты Генерального секретаря и Председателя Совнаркома СССР, а затем Председателя Совета Министров СССР и возглавляя исполнительную власть в стране, будучи одновременно главой власти партийной. А дальше? А дальше – интересно. Руководящая роль КПСС никак не закреплена, но на съездах и пленумах принимаются решения, выходящие далеко за пределы КПСС, например снятие Г.К. Жукова с поста Министра Обороны осенью 1957-го года. Как Партия управляла, не имея никаких лигитимизирующих оснований?

Ответ на вопрос как Партия руководила страной, оказалось достаточно просто получить.

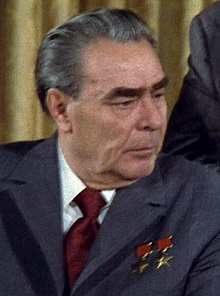

Вот, например состав Политбюро ЦК КПСС, избранный пленумом ЦК 5 марта 1976-го года:

Члены: Л. И. Брежнев, Ю. В. Андропов (Председатель КГБ СССР), А. А. Гречко (Министр Обороны СССР), В. В. Гришин, А. А. Громыко, А. П. Кириленко, А. Н. Косыгин (Председатель Совета Министров СССР), Ф. Д. Кулаков, Д. А. Кунаев, К. Т. Мазуров, А. Я. Пельше, Н. В. Подгорный (Председатель президиума Верховного Совета СССР), Г. В. Романов, М. А. Суслов, Д. Ф. Устинов, В. В. Щербицкий

Кандидаты: Г. А. Алиев, П. Н. Демичев, П. М. Машеров, Б. Н. Пономарев, Ш. Р. Рашидов, М. С. Соломенцев

Как видим, в составе Политбюро присутствовали Андропов, Гречко (впоследствии Устинов), Косыгин, представлявшие, соответственно, спецслужбы, вооруженные силы и экономику. Обратите внимание, Н.В. Подгорный юридически глава СССР в Политбюро занимал подчиненное положение по отношению к Генеральному секретарю Л.И. Брежневу. Таким образом, ключевые структуры страны находились под партийным контролем и члены Политбюро выполняли волю Партии, подчиняясь партийной дисциплине. Более того, позднее Л.И. Брежнев, совмещая посты Генерального секретаря ЦК КПСС и Председателя Президиума Верховного Совета СССР, не просто имел в руках исполнительную власть, как Сталин, возглавляя Совнарком и Совмин, но обладал всей полнотой официальной власти в стране[1][1].

А как насчет права на управление? В Конституции СССР 1936-го года ВКП (б) упоминалась в статье 126, где говорилось о праве граждан на объединения. В Конституции СССР 1977-го появилась статья 6: «Руководящей и направляющей силой советского общества, ядром его политической системы, государственных и общественных организаций является Коммунистическая партия Советского Союза.» Однако четкой формулировки, например: «Руководящей силой в СССР является КПСС и осуществляет свое руководство путем включения в состав Политбюро ЦК КПСС Председателя Совета министров СССР, Министра Обороны СССР, Председателя КГБ СССР и иных руководителей важнейших государственных структур» нет.

Таким образом, получается, что в СССР имела место парадоксальная ситуация: ВКП(б) — КПСС имела довольно зыбкие легальные права руководить, но руководила.

Источник

[1] Будем точны, он обладал этой полнотой власти не всё время, а только в промежутках между съездами Верховного Совета СССР. Однако простое сопоставление времени работы Верховного Совета СССР с временем между съездами не оставляет сомнений, кто есть власть реальная. Кроме того. Обратите внимание на фотографии съездов Верховного Совета СССР. У кого из депутатов в руках документы? У них даже рабочие столы не предусмотрены, как в современной Госдуме. Со своего места, чисто физически, депутат Верховного Совета может только поднять руку, чтобы проголосовать или поаплодировать сидя или стоя. По сути, депутаты собирались лишь за тем, чтобы лигитимизировать уже готовые решения.

17 октября 1961 года – открылся XXII съезд КПСС, на котором приняли программу построения коммунизма.

Идеологическим обоснованием рыночного капитализма в РФ с самого начала стала декоммунизация. Рецидивы этой практики периодически случаются, хоть и затухают. Зато в одной соседней республике мы можем наблюдать её во всей красе: там в 1990-х с собственным прошлым недоборолись, теперь навёрстывают. Заодно и мы можем проследить, приведёт ли это хоть к каким-то положительным результатам.

Сегодня, когда мы справляем 55-ю годовщину того, что так и не было построено, стоит поговорить о том, что своя «декоммунизация» была даже в СССР. Но и тогда ничем хорошим это не кончилось.

«За работу, товарищи!»

К началу 1950-х годов установилась традиция проводить съезды партии примерно раз в 4-5 лет. XXI и XXII съезды выбиваются из этого графика. Дело в том, что XXI съезд (1959) был внеочередным и на нём было принято несколько важных решений. Во-первых, утверждён 7-летний экономический план, в котором едва ли не впервые имелся акцент на увеличение товаров народного потребления. Во-вторых, зафиксировано важное решение: в СССР построен социализм, переходим к строительству коммунизма.

Этот временной период (1959–1961) можно освежить в памяти просмотром фильма «Королева бензоколонки», вышедшего на экране в 1962 году. Действие происходит в Украинской ССР, однако в те годы это не имело решающего значения – страна-то одна. Как раз в фильме хватает эдаких «маячков», которые подтверждают обоснованность решения съезда в 1959 году:

– столица союзной республики, отстроенная после войны – красивый, зелёный город;

– рейсовые автобусы, везущие отдыхающих в Ялту;

– вендинговый автомат с одеколоном;

– шикарный автопарк (от мотоцикла до БелАЗа) – как ненавязчивая демонстрация промышленного потенциала;

– мобильный кинозал для жителей деревень.

Никита Хрущёв, выступая на XXI съезде, упаковал причины этих и прочих достижений в следующую фразу: «Осуществляя политику индустриализации страны и коллективизации сельского хозяйства, наш народ под руководством партии и её Центрального Комитета, во главе которого долгие годы стоял И.В. Сталин, совершил глубочайшие преобразования». В общем, вряд ли можно сказать точнее и короче. Хотя реверанс неожиданный, учитывая доклад того же Хрущёва на закрытом заседании XX съезда в 1956 году.

«Наши цели ясны, задачи определены»

Раз социализм построен, автоматически встаёт проблема: чем заниматься дальше? XXII съезд партии дал на него ответ: «Партия торжественно провозглашает: нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме!». Впоследствии эту фразу изъяли из Третьей программы КПСС, которая также была принята на съезде, однако хлёсткая фраза к тому времени уже жила своей жизнью, превратившись в своего рода обет партии и правительства перед народом.

Тут самое время задать вопрос. А чем, собственно, отличается социализм от коммунизма? В чём отличие того, что построили к 1959 году (Ялта, автопром, одеколон из автомата), от того, что строить только собирались? Съезд пообещал:

1. Решить продовольственный вопрос (трагическая история, случившаяся спустя год в Новочеркасске, показала, что вопрос актуален).

2. Решить жилищный вопрос.

3. Закрыть проблему дефицита.

4. Облегчить тяжёлый ручной труд в сельском хозяйстве.

Однако это частности. Главным отличием коммунизма от социализма, согласно классикам марксизма, было постепенное (по мере приближения к коммунизму) отмирание государства.

Этот момент тоже не был забыт. Фраза об отмирании государства, конечно же, предполагает не его ликвидацию, а лишь переход функций управления к обществу в целом, исчезновение аппарата принуждения. Подготовить общество к такой роли должен был известный многим документ, также принятый на этом съезде: «Моральный кодекс строителя коммунизма».

Почему не смогли

Как мы знаем, коммунизм построен не был – ни в 1980 году, как обещала Программа КПСС, ни позже. Более того, случилось то, о чём Никита Хрущёв ещё в 1959 году сказал как о невозможной вещи, – реставрация капитализма.

Почему коммунизм построить не удалось? Созданный к 1959 году социально-экономический уклад – это, по сути, выполненный план ГОЭЛРО и задания первых пятилеток. А вот дальнейшие планы относятся к сфере, где возможности любой государственной власти исчерпываются благими пожеланиями участникам строительства. Нельзя заставить быть счастливым и жить по правде.

Часто приходится слышать, что с коммунизмом у СССР не получилось из-за изнурительной гонки вооружений. Во-первых, она была изнурительной не только для нас. Во-вторых, как отмечалось выше, коммунизм – это не тонны, тысячи штук и кубометры. Не тысячи новых предприятий. Это изменение человека и общества, влиять на которое партия и правительство могли только опосредованно.

Есть и ещё один важный момент. Это сегодня мы знаем, что в результате ничего не вышло. А тогда, в начале 1960-х, вряд ли кто-то допускал даже теоретическую возможность неудачи. 7 месяцев назад в космос полетел первый в мире космонавт Юрий Гагарин – какие после такого могут быть невыполнимые задачи?

Однако началась эпоха строительства коммунизма, следует признать, довольно странно. Иосифа Сталина, под руководством которого советский народ «…совершил глубочайшие преобразования», вынесли из Мавзолея. Памятники убрали, улицы переименовали, накал разоблачений усилили до такой степени, что даже Солженицын материалы съезда похвалил.

Нет, мы не к тому, что в каждом городе для построения коммунизма обязательно должно быть по памятнику Сталину и по две улицы его имени. А к тому, что как-то странно руководство партии решило приступить к выполнению задачи. Конечно, мощный экономический фундамент, построенный в годы сталинских пятилеток, никуда от этого не делся. Но начать совершенствование человеческой морали с аморальной чёрной неблагодарности и шельмования – это как-то слишком неожиданно даже для столь беспрецедентных планов, как «коммунизм к 1980 году».

***

Однако даже из отрицательного результата можно извлечь опыт.

Во-первых, государство имеет свой предел эффективности, выходить за который не следует. Более того, как показала практика, такой выход может привести к распаду государства.

Во-вторых, теоретически можно затевать любые, даже самые крутые преобразования. Однако худшее, что можно при этом сделать – начать их с огульного охаивания достижений предшественников. Специальным гостем XXII съезда был Василий Шульгин, правый депутат трёх Государственных дум и один из идеологов белого движения. От своих взглядов Шульгин не отрёкся до самой смерти, что, впрочем, не мешало ему ещё в 1920 году написать: «…Они (большевики) восстановили русскую армию… Как это ни дико, но это так… Знамя Единой России фактически подняли большевики… Фактически Интернационал оказался орудием… расширения территории… для власти, сидящей в Москве… Нельзя не видеть, что русский язык во славу Интернационала опять занял шестую часть суши… Большевики: 1) восстанавливают военное могущество России; 2) восстанавливают границы Российской державы…».

Периодические обращения власти к практике декоммунизации – это повторение ошибки Хрущёва и XXII съезда. Не нужно плевать в прошлое, нужно смотреть в будущее.

Коммунистическая партия Советского Союза, КПСС — правящая политическая партия в Союзе Советских Социалистических Республик. Действовала в условиях однопартийной системы и обладала монопольным правом на политическую власть. Согласно уставу партии — КПСС есть боевой испытанный авангард советского народа, объединяющий на добровольных началах передовую, наиболее сознательную часть рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции СССР. Партия является высшей формой общественно-политической организации, руководящей и направляющей силой общества.

КПСС создана как единая партия пролетариата всей многонациональной России и объединяла в своих рядах представителей всех наций и народностей СССР. КПСС последовательно проводила политику сплочения и развития мировой социалистической системы, укрепление дружбы с братскими странами социализма, единства и интернациональной солидарности с рабочим движением в странах капитала, поддержки народов, борющихся за национальное и социальное освобождение, за подлинную политическую и экономическую независимость, против империализма и неоколониализма.

Членом КПСС мог быть любой гражданин СССР, признающий Программу и Устав партии, активно участвующий в строительстве коммунизма, работающий в одной из партийных организаций, выполняющий решения партии и уплачивающий членские взносы. Член партии имел право избирать и быть избранным в партийные органы. Прием в члены КПСС производился исключительно в индивидуальном порядке. За невыполнение уставных обязанностей и других проступков член или кандидат в члены партии привлекался к ответственности. Высшей мерой партийного наказания являлось исключение из партии.

I съезд РСДРП, с 13 по 15 марта 1898 года.

Съезд провозгласил создание партии. В единогласно принятом решении указывалось, что все «Союзы борьбы», группа «Рабочей газеты» и Бунд сливаются в единую организацию под названием «Российской социал-демократической рабочей партии». Съезд проходил под видом вечеринки по случаю имени жены П.В. Румянцева, продолжался три дня, было проведено шесть заседаний. Протокол не велся, записывались только резолюции.

На съезде был избран Центральный комитет, в составе — С.И.Радченко, Б.Л.Эйдельман, А.И.Кремер. Вскоре после съезда 5 делегатов из 9 были арестованы. Съезд признал «Союз русских социал-демократов» составной частью РСДРП и ее представителем за границей. Официальным органом партии была объявлена «Рабочая газета». Было решено подготовить Манифест РСДРП, который был написан П.Б.Струве.

II съезд РСДРП, с 30 июля по 23 августа 1903 года.

В съезде приняли участие 57 делегатов: 43 — с решающим голосом, 14 с совещательным. Съезд принял Программу партии, Устав и резолюции по ряду вопросов. В результате споров по поводу положения социал-демократического союза «Бунд» в партии, Устава партии, Программы партии, выборов руководящих органов произошел раскол на съезде, а позже в редакции «Искры». Образовались два направления — «большевики» и «меньшевики».

III съезд РСДРП, с 25 апреля по 10 мая 1905 года.

Съезд принял ленинскую формулировку 1-го параграфа Устава, избрал ЦК, центральным органом партии утверждена газета «Пролетарий». Созыв съезда был инициирован и организован БКБ — Бюро комитетов большинства. Съезд уже с самого начала проходил в состоянии раскола: большевистское и меньшевистское крыло пока еще единой социал-демократической партии независимо друг от друга организовали параллельные съезды, большевики в Лондоне, а меньшевики в Женеве.

IV съезд РСДРП, с 23 апреля по 8 мая 1906 года.

Так называемый «объединительный» съезд в Стокгольме на какое-то время преодолел разногласия между большевиками и меньшевиками, восстановив единство РСДРП. Большевики во главе с Лениным, несмотря на свое название, оказались на Стокгольмском съезде в меньшинстве: в ЦК, выбранный на съезде, вошли 3 большевика и 7 меньшевиков; в редакцию ЦО вошли одни меньшевики. Тем не менее, уже на этом съезде выявилась тенденция доминирования большевиков в партийных организациях крупных промышленных центров. Помимо прочих вопросов, в ходе съезда, в РСДРП вошли Социал-демократия Королевства Польского и Литвы и с Латышская социал-демократическая рабочая партия, были приняты условия объединения с Бундом, объединение с Украинской социал-демократической рабочей партией не состоялось.

V съезд РСДРП, с 13 мая по 1 июня 1907 года.

Съезд был последовательно запрещен в Дании, Швеции и Норвегии, пройдя в итоге в Лондоне. Он стал ареной ожесточенных дискуссий между большевиками и меньшевиками. По итогам съезда как ЦК, так и социал-демократия в целом так и не сделала окончательный выбор между большевиками и меньшевиками, расколовшись примерно пополам. Ленин принимает курс на преобразование большевиков в отдельную партию, сформировав на съезде фракционный Большевистский центр, просуществовавший до 1910 года.

VI съезд РСДРП(б), с 8 по 18 августа 1917 года.

Объединение большевиков с социал-демократической фракцией межрайонцев, одобрение решения Ленина о неявке в суд по делу об июльских событиях. На съезде отсутствовали бежавшие в Финляндию Ленин и Зиновьев, и арестованные Временным правительством Троцкий, Крестинский, Каменев, Луначарский и др. Из-за отсутствия Ленина с Политическим отчетом ЦК выступил Сталин, Организационным — Свердлов, Финансовым — Смилга.

VII съезд РКП(б), с 6 по 8 марта 1918 года.

Идейный разгром оппозиционной группы «левых коммунистов», одобрение Брестского мира, переименование партии в «коммунистическую» по образцу Парижской коммуны

VIII съезд РКП(б), с 18 по 23 марта 1919 года.

Идейный разгром «военной оппозиции», одобрение курса на строительство регулярной армии

IX съезд РКП(б), с 29 марта по 5 апреля 1920 года.

Одобрение режима «военного коммунизма». Идейный разгром оппозиционной группы «децистов». Партийная мобилизация 10% делегатов съезда на транспорт, в первую очередь железнодорожный — одна из первых партийных мобилизаций невоенного характера.

X съезд РКП(б), с 8 по 16 марта 1921 года.

Идейный разгром целого ряда оппозиционных групп: «рабочая оппозиция», «индустриалисты», «буферная группа», остатки «децистов». Окончание дискуссии о профсоюзах и принятие резолюции «О единстве партии». Переход от режима «военного коммунизма» к НЭПу. Падение влияния Троцкого: в составе ЦК, избранного X съездом, его сторонники оказались в меньшинстве, и, наоборот, в ЦК проходит ряд сторонников Сталина.

XI съезд РКП(б), с 27 марта по 2 апреля 1922 года.

Последний съезд, на котором выступает Ленин. Окончательный разгром «рабочей оппозиции», фактически отказавшейся распускаться после X съезда. Первые исключения рядовых оппозиционеров из партии за фракционную деятельность, лидерам «рабочей оппозиции» Шляпникову А. Г., Коллонтай А. М. и Медведеву С. П. сделаны последние предупреждения.

XII съезд РКП(б), с 17 по 25 апреля 1923 года.

В связи с окончательным отходом Ленина от дел с традиционным Политическим докладом выступает Зиновьев Г. Е., обозначив свою претензию на роль его преемника. Расширение ЦК до 40 членов и 17 кандидатов. Нововведением XII съезда стали многочисленные приветственные выступления рабочих делегаций прямо в зале заседаний. Эти приветствия обычно включали пожелания выздоровления Ленина, и заканчивались здравицами в адрес Коминтерна, революции, и «вождей» Ленина, Троцкого, Зиновьева, Каменева, Бухарина и Сталина.

XIII съезд РКП(б), с 23 по 31 мая 1924 года.

Разгром Троцкого «тройкой» Зиновьев Г. Е. — Каменев Л. Б. — Сталин И. В. Определение «троцкизма», как «враждебного ленинизму мелкобуржуазного течения». Вместе с тем многочисленные ораторы, выступавшие с критикой Троцкого, не подвергали сомнению его высокое положение в партии. Расширение ЦК до 53 членов и 34 кандидатов.

XIV съезд ВКП(б), с 18 по 31 декабря 1925 года.

Съезд открывает Рыков А. И., ставший после смерти Ленина председателем Совнаркома. Разгром Сталиным «новой оппозиции» Зиновьева — Каменева. Переименование РКП(б) в ВКП(б). В сталинской историографии XIV съезд также считается «съездом индустриализации». Вместе с тем, съезд не определил конкретного механизма и темпов индустриализации, ограничившись лишь постановкой задач общего характера: превращение страны из ввозящей машины и оборудование в производящую их, достижение экономической независимости.

XV съезд ВКП(б), со 2 по 19 декабря 1927 года.

Исключение из партии лидеров объединенной, новой оппозиции — Троцкий-Каменев-Зиновьев.

Утверждены Директивы по составлению первого пятилетнего плана. Принят план коллективизации сельского хозяйства. Расширение ЦК до 71 членов и 50 кандидатов.

XVI съезд ВКП(б), с 26 июня по 13 июля 1930 года.

Борьба с «правой оппозицией» постепенно нарастает с 1928 года. На XVI съезде происходит ее окончательный разгром.

XVII съезд ВКП(б), с 26 января по 10 февраля 1934 года.

Носит название «съезда победителей», так как на нем, фактически впервые в истории партии, уже полностью отсутствовала какая-либо оппозиция. Съезд положительно оценил ход индустриализации, определив, что уже к этому времени СССР превратился из отсталой аграрной страны в передовую индустриально-колхозную державу. В то же время ряд исследователей именуют тот же съезд «съездом расстрелянных»: из 1966 его делегатов с решающим или совещательным голосом в 1937-38 годах было арестовано по обвинению в «контрреволюционных преступлениях» 1108 человек, а из избранного съездом состава ЦК было расстреляно 98 человек из 139 членов и кандидатов в члены.

XVIII съезд ВКП(б), с 10 по 21 марта 1939 года.

Первый после Большой Чистки съезд продемонстрировал резкое обновление партийного руководства. Если на предыдущем, XVII, съезде до 80% делегатов вступили в партию до 1920 года, то уже на XVIII съезде около половины делегатов с решающим голосом имели возраст не более 35 лет, 81,5 % — не более 40 лет. В резком меньшинстве оказались лица с дореволюционным партстажем. Из 71 члена и 68 кандидатов в члены ЦК, избранных на XVIII съезде, соответственно 44 и 66 были избраны в этот орган впервые.

XIX съезд КПСС, с 5 по 14 октября 1952 года.

Первый съезд после беспрецедентного в истории партии перерыва в 12 лет. Переименование ВКП(б) в КПСС. Расширение ЦК до 125 членов и 110 кандидатов в члены. Реорганизация центральных органов власти: замена Политбюро ЦК КПСС на Президиум в составе 25 членов и 11 кандидатов в члены, вместо 9 членов Политбюро. Формирование руководящей «пятерки» членов Бюро Президиума в составе Сталин — Маленков — Берия — Хрущев — Булганин. Падение влияния Молотова и Микояна.

XX съезд КПСС, с 14 по 25 февраля 1956 года.

Начало десталинизации, зачитан доклад «О культе личности и его последствиях». Очередное расширение ЦК оказалось относительно небольшим: до 133 членов и 122 кандидатов в члены.

XXI съезд КПСС, с 27 января по 5 февраля 1959 года.

Съезд констатировал «полную и окончательную победу социализма в СССР». В решениях съезда говорилось о достижении подлинного народовластия, реализованного в Советах.

XXII съезд КПСС, с 17 по 31 октября 1961 года.

Принятие программного лозунга, утверждавшего, что «советский народ» к 1980 году будет жить при коммунизме, также провозглашалась отмена всех налогов с населения с 1965 года. Усиление десталинизации, в частности, вынос тела Сталина из Мавзолея. Расширение ЦК до 175 членов и 155 кандидатов.

XXIII съезд КПСС, с 29 марта по 8 апреля 1966 года.

Первый съезд после смещения Хрущева Н. С. Переименование поста первого секретаря ЦК КПСС в Генерального секретаря ЦК КПСС, восстановление Политбюро ЦК вместо Президиума ЦК. Расширение ЦК до 195 членов и 165 кандидатов в члены.

XXIV съезд КПСС, с 30 марта по 9 апреля 1971 года.

Расширение ЦК до 241 членов и 155 кандидатов в члены. На съезде было подчеркнуто, что в СССР построено развитое социалистическое общество.

XXV съезд КПСС, с 24 февраля по 5 марта 1976 года.

Расширение ЦК до 287 членов и 139 кандидатов в члены.

XXVI съезд КПСС, с 23 февраля по 3 марта 1981 года.

Расширение ЦК до 319 членов и 151 кандидатов в члены. Последний съезд при Л.И. Брежневе, во многом показательный для характеристики позднего «застоя».

XXVII съезд КПСС, с 25 февраля по 6 марта 1986 года.

Первый съезд после прихода к власти Горбачева М.С. Во многом походил еще на съезды брежневских времен, в частности, был принят план очередной, 12-й пятилетки, оказавшейся последней.

XXVIII съезд КПСС, со 2 по 13 июля 1990 года.

Последний съезд в истории КПСС. Избран рекордный по численности состав ЦК: 412 членов, причем впервые в истории партии кандидаты в члены ЦК не выбирались. Съезд обнажил резкий раскол в партии между «консерваторами», «умеренными» и «радикалами», объединившимися в 1989 году вокруг «межрегиональной депутатской группы», возглавлявшейся Сахаровым А.Д., Афанасьевым Ю.Н., Поповым Г.Х. Прямо на съезде Ельцин Б.Н. демонстративно выходит из партии. Кроме того, непосредственно перед съездом под давлением консервативного крыла партии образуется компартия РСФСР.

Конференции КПСС.

1-я конференция РСДРП — с 25 по 30 декабря 1905 года, Таммерфорс.

2-я конференция РСДРП («Первая Всероссийская») — с 16 по 20 ноября 1906 года, Таммерфорс.

3-я конференция РСДРП («Вторая Общероссийская») — с 3 по 5 августа 1907 года, Котка (Финляндия).

4-я конференция РСДРП («Третья Общероссийская») — с 18 по 25 ноября 1907 года, Гельсингфорс.

5-я конференция РСДРП (Общероссийская) — с 3 по 9 января 1909 года, Париж.

6-я (Пражская) Всероссийская конференция РСДРП — с 18 по 30 января 1912 года, Прага.

7-я (Апрельская) Всероссийская конференция РСДРП (б) — с 7 по 12 мая 1917 года, Петроград.

8-я Всероссийская конференция РКП (б) — с 2 по 4 декабря 1919 года, Москва.

9-я Всероссийская конференция РКП (б) — с 22 по 25 сентября 1920 года, Москва.

10-я Всероссийская конференция РКП (б) — с 26 по 28 мая 1921 года, Москва.

11-я Всероссийская конференция РКП (б) -с 19 по 22 декабря 1921 года, Москва.

12-я Всероссийская конференция РКП (б) — с 4 по 7 августа 1922 года, Москва.

13-я конференция РКП (б) — с 16 по 18 января 1924 года, Москва.

14-я конференция РКП (б) — с 27 по 29 апреля 1925 года, Москва.

15-я конференция ВКП (б) — с 26 октября по 3 ноября 1926 года, Москва.

16-я конференция ВКП (б) — с 23 по 29 апреля 1929 года, Москва.

17-я конференция ВКП (б) — с 30 января по 4 февраля 1932 года, Москва.

18-я конференция ВКП (б) — с 15 по 20 февраля 1941 года, Москва.

19-я конференция КПСС — с 28 июня-1 июля 1988 года, Москва.

Организационные основы КПСС воплощены в Уставе Коммунистической партии Советского Союза. Он определял нормы партийной жизни, методы и формы партийного строительства, способы руководства партии всеми сферами государственной, экономической, идеологической, общественной деятельности.

Съезд партии.

Верховным органом КПСС являлся съезд партии. Съезд избирал Центральный комитет и Центральную ревизионную комиссию. Очередные съезды созывались не реже 1 раза в 5 лет. В промежутках между съездами всей деятельностью партии руководил Центральный Комитет КПСС.

Центральный комитет КПСС.

Высшим партийным органом КПСС, в промежутках между съездами партии, являлся Центральный комитет Коммунистической партии Советского Союза. Руководство ЦК осуществлял Секретариат ЦК КПСС. Центральный Комитет избирал Генерального секретаря. Секретари имели право присутствовать на заседаниях Политбюро ЦК КПСС с правом совещательного голоса. Согласно Уставу КПСС, секретариат избирался пленумом Центрального Комитета КПСС для руководства текущей работой партии и ЦК. При Секретариате работал аппарат ЦК с отраслевыми отделами, с помощью которого велась вся оперативная деятельность. Помимо отделов, существовали управления, комиссии и обособленные структурные подразделения, а сами отделы были организованы не только по отраслевому, но и по территориальному признаку.

Политбюро ЦК КПСС

Политическое бюро Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза — руководящий орган КПСС в период между пленумами ее Центрального комитета. В Политбюро входили наиболее влиятельные члены ЦК, определявшие политику партии, а в условиях однопартийной системы — и всего государства. Члены Политбюро фактически входили в число высшего руководства СССР, даже если не занимали государственных постов.

Республиканские органы

Высшие органы коммунистических партий союзных республик — съезды, избирались областными конференциями, в союзных республиках не имевших областного деления — районными конференциями, между съездами — центральные комитеты, избирались съездами, между заседаниями центральных комитетов — политические бюро центральных комитетов, избирались центральными комитетами, исполнительные органы — секретариаты центральных комитетов, избирались центральными комитетами, высшие должностные лица — первые секретари центральных комитетов, избирались центральными комитетами.

Местные партийные организации

Составные части единой КПСС, охватывающие всю территорию СССР. В пределах своих территориальных границ они осуществляли политику партии, организовывали и проводили исполнение директив ее высших органов.

Первичные организации.

Основа партии, они создавались по месту работы членов партии — на заводах, фабриках, в совхозах и других предприятиях, в колхозах, частях Советской Армии, учреждениях, учебных заведениях и так далее при наличии не менее трех членов партии. Также создавались территориальные первичные партийные организации и по месту жительства коммунистов. Первичная партийная организация принимала в КПСС новых членов, воспитывала коммунистов в духе преданности делу партии, идейной убежденности, коммунистической морали, организовывала изучение коммунистами марксистско-ленинской теории, проводила агитационно-массовую и пропагандистскую работу.

Всесоюзная пионерская организация

Для воспитания будущих строителей коммунизма в духе идей марксизма-ленинизма и патриотизма к Советской родине на государственном уровне существовала детская Всесоюзная пионерская организация. Пионерские дружины существовали в каждой школе, прием осуществлялся с 9 лет. До пионерской организации дети с 7 лет принимались пионерами в младшие группы октябрят. Как правило, дружины носили имена героев. Пионерская организация бесплатно, массово обеспечивала советских детей внешкольным досугом с помощью всевозможных тематических кружков, клубов и Дворцов пионеров. Школьные пионерские отряды делились на звенья по 4-7 пионеров в каждом, члены звеньев оказывали друг другу взаимопомощь в учебе, звенья, отряды и дружины соревновались друг с другом за лучшие показатели в учебе, поведении, сборе металлолома и макулатуры и так далее.

Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи — ВЛКСМ

Под руководством КПСС работал Всесоюзный Ленинский коммунистический союз молодежи — ВЛКСМ, активный помощник и резерв партии. С 14 лет пионеры принимались в комсомол. После окончания школы и поступления комсомольца в среднее профессиональное, специальное, техническое или высшее учебное заведение комсомолец закреплялся в местной комсомольской ячейке своего учебного заведения и участвовал в общественной и культурной деятельности.

Партийные информационные издания.

Официальным печатным органом ЦК КПСС являлась газета «Правда», одна из ведущих советских центральных газет, наряду с официальной газетой Верховного Совета «Известия», профсоюзной газетой «Труд» и другими газетами. По образцу газеты «Правда» было образовано множество других популярных газет — газета «Комсомольская правда», «Пионерская правда», разнообразные региональные газеты. ЦК КПСС издавал также официальный журнал «Коммунист». Важную роль в системе государственной агитации занимало издание Всесоюзного общества «Знание» «Аргументы и факты».

13 марта 1898 года на базе нескольких социал-демократических групп и кружков образована Российская социал-демократическая рабочая партия — РСДРП. Учредительный съезд партии, на котором присутствовало 9 делегатов от различных марксистских организаций России, прошел в Минске. Съезд провозгласил образование РСДРП и принял «Манифест Российской социал-демократической рабочей партии», однако фактически партия как централизованная политическая организация создана не была, в связи с тем, что почти сразу после съезда члены вновь избранного ЦК были арестованы, а большинство местных организаций РСДРП разгромлены.

30 июля 1903 года, на На II съезде РСДРП, партия окончательно оформилась. Были приняты первая Программа партии, Устав, избраны центральные руководящие органы — Центральный комитет РСДРП и Центральный орган. На съезде произошло оформление двух фракций РСДРП — большевиков во главе с Лениным и меньшевиков во главе с Плехановым и Мартовым.

5 января 1912 года, на VI, Пражской, конференции РСДРП большевики организационно оформились в самостоятельную партию. Из 14 делегатов с решающим голосом 12 были большевиками, а двое — меньшевиками-«партийцами». Национальные организации и те местные группы, которые находились под влиянием меньшевиков, отклонили направленные им приглашения на конференцию и не признали ее в качестве Всероссийской и общепартийной.

В августе 1912 года Л.Д. Троцкий, стоявший тогда на объединительных позициях, созвал в Вене «параллельную» партконференцию. Большевики на Венскую партконференцию не явились. Последняя попытка воссоединения большевистского и меньшевистского крыльев социал-демократии провалилась.

7 мая 1917 года на VII Всероссийской конференции большевистская фракция РСДРП выделилась в Российскую социал-демократическую рабочую партию (большевиков) РСДРП(б).

8 августа 1917 года, Съезд партии, проходивший в Петрограде в нелегальных условиях, принял решение о подготовке вооруженного восстания.

7 ноября 1917 года, в результате вооруженного восстания, было свергнуто Временное правительство и сформировано Временное Рабоче-Крестьянское правительство. Меньшевики и эсеры негативно отнеслись к восстанию, назвав его «военным заговором». В знак протеста они объявили бойкот, покинув заседания II съезда Советов. В результате исторически первый состав Совнаркома был на 100% большевистским.

25 октября 1917 года был распущен Временный совет Российской республики, ряд других органов. На этом этапе, по всей видимости, большевики еще не планировали установления диктатуры своей партии. В деятельности основного органа восстания — Петроградского ВРК принимали широкое участие левые эсеры, а также анархисты. В знак протеста против произошедшего восстания в Петрограде правоцентристское большинство ЦК эсеров исключило из партии всех представителей своего левого крыла, поддержавших большевиков. Левые эсеры окончательно выделились в самостоятельную партию.

В декабре 1917 года оформилась правительственная коалиция; в состав Совнаркома вошел ряд левых эсеров, принявших также деятельное участие в организации ЧК и ряда других органов. Популярным лозунгом «умеренных» стало «однородное социалистическое правительство» — широкая правительственная коалиция всех социалистических партий, требование, на котором настаивал исполком железнодорожного профсоюза Викжель, угрожая остановкой перевозок.

8 марта 1918 года на своем VII съезде после острой дискуссии большевики приняли резолюцию об установлении сепаратного мира с Германией. В связи с выполнением Первой программы партии, направленной на совершение буржуазно-демократической и социалистической революций, была создана комиссия по разработке новой программы; РСДРП(б) была переименована в Российскую коммунистическую партию — РКП(б).

В августе 1918 года произошла серия терактов против лидеров большевизма, в ответ на которую был официально объявлен «красный террор».

23 марта 1919 года VIII съезд РКП(б) принял новую программу РКП(б), нацеленную на установление и защиту «советской демократии», которую пария толковала как власть советов рабочих и крестьянских депутатов и их съездов, противопоставляя ее обычной демократии в виде парламентского государства. Съезд приветствовал создание Коммунистического Интернационала и принял решение о строительстве регулярной армии.

5 апреля 1920 года IX съезд РКП(б) принял ряд важных решений по вопросам хозяйственного строительстве, о переходе от борьбы на военном фронте к борьбе на фронте труда, против разрухи, за восстановление и развитие народного хозяйства страны.

30 декабря 1922 года договор был одобрен I Всесоюзным съездом Советов. С этого дня был образован Союз Советских Социалистических Республик.

В декабре 1925 года XIV съезд провозгласил курс на построение социализма в стране, что потребовало разработать новую программу партии. В связи с объединением советских республик в Союз ССР РКП(б) была переименована во Всесоюзную Коммунистическую партию (большевиков) — ВКП(б), включавшую КП(б) Украины, КП(б) Белоруссии и партийные организации ЗСФСР. При этом создание отдельной партии в РСФСР было объявлено «величайшим вредом», так как «фактически означало бы существование двух центральных руководящих органов, потому что удельный вес российской части в партии союзного значения сам собою ясен».

12 ноября 1927 года за организацию нелегальной типографии и нелегальной октябрьской манифестации Лев Давидович был исключен из ВКП(б) вместе с Григорием Зиновьевым. После этого Троцкого сослали в Алма-Ату, а затем в Турцию с лишением советского гражданства.

10 марта 1939 года на XVIII съезде констатировалось, что социализм в СССР в основном построен и страна вступила в стадию завершения строительства социалистического общества. Однако разразившаяся война нарушила планы мирного развития, и следующий съезд партии был созван только через 13 лет.

18 октября 1944 года было образовано Бюро Тувинского обкома ВКП(б), состав которого был предварительно утвержден секретарем ЦК ВКП(б) Г.М. Маленковым.

5 октября 1952 года на XIX съезде ВКП(б) партия была переименована в Коммунистическую партию Советского Союза — КПСС, в связи с чем были внесены изменения в Устав. Кроме того на съезде утверждены Директивы о пятилетнем плане развития СССР на 1951-1955 годы, а гости из других стран впервые демонстрировали сложившуюся целую социалистическую систему.

14 февраля 1956 года в Москве открылся XX съезд Коммунистической партии Советского Союза. В его работе приняли участие около 1500 делегатов, а также представители 55 коммунистических и рабочих партий мира. На съезде обсуждались отчёты центральных органов партии, основные параметры 6-го пятилетнего плана, а также международное положение. В связи с этим подтверждён ленинский принцип о возможности мирного сосуществования государств с различным социальным строем. В последний день работы съезда на закрытом утреннем заседании первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев выступил с докладом «О культе личности и его последствиях».

25 февраля 1956 года поворотным пунктом в истории партии и всего Советского Союза стало выступление на XX съезде КПСС первого секретаря ЦК Никиты Хрущева с докладом «О культе личности и его последствиях». В его основу были положены данные, подготовленные специальной комиссией, созданной в конце 1955 года для изучения материалов о массовых репрессиях. В своем выступлении Хрущев осудил практику политических репрессий, возложив всю вину на Сталина. После окончания выступления Хрущева было принято постановление об одобрении доклада и о его рассылке партийным организациям без опубликования в открытой печати.

24 ноября 1956 года вышло постановление ЦК КПСС «О восстановлении национальной автономии калмыков, карачаевцев, балкарцев, чеченцев и ингушей». В документе отмечалось, что массовое выселение целых народов не вызывалось необходимостью и не диктовалось военными соображениями, было одним из проявлений чуждого марксизму-ленинизму культа личности, грубым нарушением основных принципов национальной политики партии. ЦК счел необходимым исправить допущенную к народам несправедливость и восстановить их национальный автономии.

14 октября 1964 года пост первого секретаря ЦК КПСС занял Леонид Ильич Брежнев. Он положил конец ряду недостаточно продуманных мероприятий, инициированных Хрущевым, и в первый период своего 18-летнего периода пребывания на руководящем посту провел в стране достаточно серьезные экономические реформы.

11 марта 1985 года генеральным секретарем ЦК КПСС стал М.С. Горбачев. По его инициативе начались широкомасштабные реформы, получившие название «перестройки».

28 июня 1988 года XIX Всесоюзная конференция КПСС внесла изменения в политическую систему страны. Фактически Коммунистическая партия перестала быть ее стержнем.

1 декабря 1988 года после всенародного обсуждения Верховный Совет СССР принял поправки в три главы Конституции СССР, касающиеся избирательной системы и связанные с учреждением нового органа власти — Съезда народных депутатов.

14 марта 1990 года был принят закон, вносивший в Конституцию СССР масштабные поправки, которые, в частности, исключали из текста 6-й статьи Конституции упоминание о руководящей роли КПСС и разрешали создание других политических партий. При этом в рядах самой КПСС нарастают дезориентация и идейный разброд, возникает моральное отчуждение членов партийных организаций от масс, а сами партийные организации различного уровня бездействуют.

19 июня 1990 года была созвана Российская партийная конференция, которая позиционировала себя как Учредительный съезд Компартии РСФСР, в составе КПСС.