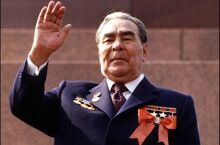

The «Era of Stagnation» (Russian: Пери́од засто́я, romanized: Períod zastóya, or Эпо́ха засто́я Epókha zastóya) is a term coined by Mikhail Gorbachev in order to describe the negative way in which he viewed the economic, political, and social policies of the Soviet Union that began during the rule of Leonid Brezhnev (1964–1982) and continued under Yuri Andropov (1982–1984) and Konstantin Chernenko (1984–1985).[1][2] It is sometimes called the «Brezhnevian Stagnation» in English.

Terminology[edit]

During the period of Brezhnev’s leadership, the term «Era of Stagnation» was not used. Instead in Soviet ideology the term «period of developed socialism» (Russian: пери́од развито́го социали́зма) was used for the period that started in 1967. The latter Soviet concept was officially declared at the 24th Congress of the Communist Party of the Soviet Union in 1971. It stemmed from the failure of Khrushchev’s promise in 1961 of reaching communism in 20 years[3] and was a replacement of the concept «period of the extensive construction of communism» («период развёрнутого строительства коммунизма»). It was in the 1980s that the Soviet leader Mikhail Gorbachev coined the term «Era of Stagnation» to describe the economic difficulties that developed when Leonid Brezhnev led the Soviet Union from 1964 to 1982.[4] Scholars have subsequently disagreed on the dates, significance and causes of the stagnation. Supporters of Gorbachev have criticised Brezhnev, and the Brezhnev administration in general, for being too conservative and failing to change with the times.[5]

History[edit]

After the death of Soviet leader Joseph Stalin in 1953, a program of policy change was begun, later known as de-Stalinization. Nikita Khrushchev, who succeeded Stalin’s brief successor Georgy Malenkov as Soviet leader, introduced relatively liberal reforms during the period known as the Khrushchev Thaw. This period also brought an economic increase that topped at 6%. However the Manege Affair of 1962, during which Khrushchev publicly criticised an exhibition of Soviet art, led to the reassertion of Communist Party control over the arts and marked the beginning of the end of the Cultural Thaw.[6]

Brezhnev replaced Khrushchev as Soviet leader in 1964. The Brezhnev Era (1964–1982) began with high economic growth and soaring prosperity, but gradually significant problems in social, political, and economic areas accumulated. Social stagnation began following Brezhnev’s rise to power, when he revoked several of Khrushchev’s reforms and partially rehabilitated Stalinist policies. Some commentators regard the start of social stagnation as being the Sinyavsky–Daniel trial in 1966, in which two writers were convicted of anti-Soviet agitation and which marked the end of the Khrushchev Thaw.[7] Others place it at the time of the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968 that suppressed the Prague Spring.[8] The period’s political stagnation is associated with the establishment of gerontocracy, which came into being as part of the policy of stability.

The majority of scholars set the starting year for economic stagnation at 1975, although some claim that it began as early as the 1960s. Industrial growth rates declined during the 1970s as heavy industry and the arms industry were prioritized while Soviet consumer goods were neglected.[9] The value of all consumer goods manufactured in 1972 in retail prices was about 118 billion roubles.[10] Historians, scholars, and specialists are uncertain what caused the stagnation, with some arguing that the command economy suffered from systemic flaws that inhibited growth. Others have argued that the lack of reform, or the high expenditures on the military, led to stagnation.

Brezhnev has been criticised posthumously for doing too little to improve the economic situation. Throughout his rule, no major reforms were initiated and the few proposed reforms were either very modest or opposed by the majority of the Soviet leadership. The reform-minded Chairman of the Council of Ministers (Government), Alexei Kosygin, introduced two modest reforms in the 1970s after the failure of his more radical 1965 reform, and attempted to reverse the trend of declining growth. By the 1970s, Brezhnev had consolidated enough power to stop any «radical» reform-minded attempts by Kosygin.

After the death of Brezhnev in November 1982, Yuri Andropov succeeded him as Soviet leader. Brezhnev’s legacy was a Soviet Union that was much less dynamic than it had been when he assumed power in 1964. During Andropov’s short rule, modest reforms were introduced; he died little more than a year later in February 1984. Konstantin Chernenko, his successor, continued much of Andropov’s policies. The economic problems that began under Brezhnev persisted into these short administrations and scholars still debate whether the reform policies that were followed improved the economic situation in the country.

The Era of Stagnation ended with Gorbachev’s rise to power during which political and social life was democratised[11][12] even though the economy was still stagnating.[13] Under Gorbachev’s leadership the Communist Party began efforts to accelerate economic development in 1985 through massive injections of finance into heavy industry (Uskoreniye). When these failed, the Communist Party restructured (perestroika) the Soviet economy and government by introducing quasi-capitalist (Khozraschyot) and democratic (demokratizatsiya) reforms. These were intended to re-energize the Soviet Union but inadvertently led to its dissolution in 1991.

Economy[edit]

Analysis[edit]

Robert Service, author of the History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century, claims that with mounting economic problems worker discipline decreased,[14] which the government could not counter effectively because of the full employment policy. According to Service, this policy led to government industries, such as factories, mines and offices, being staffed by undisciplined and unproductive personnel ultimately leading to a «work-shy workforce» among Soviet workers and administrators.[15] While the Soviet Union under Brezhnev had the «second greatest industrial capacity» after the United States, and produced more «steel, oil, pig-iron, cement and … tractors» than any other country in the world,[16] Service treats the problems of agriculture during the Brezhnev era as proof of the need for de-collectivization.[17] In short, Service considers the Soviet economy to have become «static» during this time period,[18] and Brezhnev’s policy of stability was a «recipe for political disaster».[19]

Richard Sakwa, author of the book The Rise and Fall of the Soviet Union: 1917–1991, takes a dimmer view of the Brezhnev era by claiming that growth rates fell «inexorably» from the 1950s until they stopped completely in the 1980s. His reasoning for this stagnation was the growing demand for unskilled workers resulted in a decline of productivity and labour discipline. Sakwa believes that stability itself led to stagnation and claimed that without strong leadership «Soviet socialism had a tendency to relapse into stagnation.»[20]

According to Edwin Bacon and Mark Sandle, authors of Brezhnev Reconsidered, the economy under Brezhnev was as dynamic as the economy presided over by Nikita Khrushchev, but this dynamism had stalled by the time Yuri Andropov, and subsequently Konstantin Chernenko, became General Secretary.[21] Mark Harrison claims that the economic performance of the Brezhnev era has not been looked at objectively as analysis of the period sometimes used lower estimates.[22] Harrison further claims that in the period between 1928 and 1973 the Soviet economy grew in a phase that would surpass the United States «one day». During the international oil crisis, growth in the Soviet Union and the Eastern Bloc halted abruptly and stalled for a longer period than in the West[23] causing the economy to begin stagnating.[24] One explanation, according to Harrison, is that the Soviet economy could not sustain its extensive growth patterns.[25] Other explanations include: the lack of Soviet, and communist bloc, transparency with other nations hindering globalisation[26] and misinterpretation of a «permanent» post–World War II economic boom leading to faulty economic decisions.[27] He claims that the economic policies of Andropov, and Chernenko, had improved the economic situation in the country and Mikhail Gorbachev inherited a more dynamic and vibrant economy in a «pre-crisis situation» where the economy was still growing with low internal and external debts, compared to the economy that Andropov and Chernenko inherited.[28]

Archie Brown, author of The Rise and Fall of Communism, claims in his book that the term Era of Stagnation «was in many ways a fitting description, for this was a period of declining growth», but noted it could be misleading in non-economic spheres.[29] Brown states there were high growth rates in the mid-to-late 1960s (during the Eighth Five-Year Plan) claiming that the Soviet economy «enjoyed stronger growth in the second half of the 1960s than it ever did thereafter». The link between these growth rates and the Kosygin reform is, according to Brown, «tenuous»,[30] but says that «From the point of view of communist rulers, the Brezhnev era was in many ways successful».[31] The Soviet Unions natural resources provided a strong economic foundation, which bore fruit during the 1973 oil crisis and «turned out to be an energy bonanza».[32] On the other hand, Brown states it was a sign of weakness that the Soviet Union grew so dependent on her natural resources, as she did in the 1970s.[31]

Philip Hanson, author of The Rise and Fall of the Soviet economy: an Economic History of the USSR from 1945, claims that the label stagnation is not «entirely unfair». Brezhnev, according to Hanson, did preside over a period of slowdown in economic growth, but claims that the era started with good growth that was at a higher rate than during the end of Khrushchev’s rule. Economic slowdown began in 1973 «when even the official estimates began to show Soviet per capita production no longer closing the gap with the US.» Before 1973, there was a reform period launched by Alexei Kosygin, which many believed would become as radical as those in the Socialist Republic of Czechoslovakia and the previous reform attempts in Hungary.[33] According to Hanson, many assumed that growth during the Brezhnev era did not stop but started to stagnate.[34] Not everything stagnated, however, as per capita consumption grew by 1.9% during the 1970s, which is a «highly respectable rate» of growth. Another point that Hanson makes is that, in contrast to the repressive policies of Joseph Stalin and instability-inducing policies of Khrushchev, the Brezhnev era was stable and a «period of (comparative) plenty».[35]

Robert Vincent Daniels in his book, Russia’s Transformation: Snapshots of a Crumbling System, claimed that the hallmark of the Brezhnev era was the status quo, which in turn led to the development of a great paradox; «the contradictions of what it was and what it could be became obvious». Net growth, in excess of 50% and as high as two thirds, was primarily in the urban sector resulting in high population growth and urban growth higher than that of the United States. Industrial development continued to grow rapidly, and in certain sectors surpassed the United States.[36] As an example, coal production in the Soviet Union increased from 85 million metric tons in 1964 to 149 million metric tons in 1981 while in the United States it grew from 100 million to 130 million metric tons in the same period.[37] The Soviet Union became the largest exporter of petroleum in the world and by the end of the Tenth Five-Year Plan (1976–1981) the Soviet GNP «reached about 60% of the American level, and the net current investment was actually greater in absolute terms». The failure then, according to Daniels, was that the Soviet economy was not able to deliver in certain sectors; agriculture is a sector where this failure occurred. Throughout Soviet history, deficiencies in agriculture and consumer goods always existed. During Brezhnev’s reign, the Soviet Union became the largest producer of wheat in the world but was unable to produce meat in sufficient quantities.[38] According to Daniels, the economy began to stagnate in 1975 rather than 1973 and that the following period contradicted the previous one «in almost every way».[39]

The research in second economy of the Soviet Union, pioneered by Gregory Grossman, indicated that during 1970s-1980s the effects of the central planning were progressively distorted due to the rapid growth of the shadow economy. It is suggested that failure to account for it by Gosplan contributed to the stagnation, and ultimately to the collapse of the Soviet economy.[40]

Causes[edit]

One of the suggested causes of stagnation was the increased military expenditure over consumer goods and other economic spheres.[41] Andrei Sakharov, the veteran dissident, claimed in a 1980 letter to Brezhnev that the increasing expenditure on the armed forces was stalling economic growth.[42] David Michael Kotz and Fred Weir, authors of Revolution from Above: The Demise of the Soviet System, argue that militarisation cannot be the prime cause for the economic stagnation, as military spending had historically been high (17% of GNP in 1950) and had increased on par with economic growth without previously destabilising the economy.[citation needed]

During the Nixon Shock and the 1973 oil crisis, economic growth in the rest of the world plummeted but the Soviet hard currency earnings grew as a result of oil exports. Following the crisis, overall economic activity decreased markedly in the Soviet Union, the Western Bloc and Japan, but in the Soviet Union it was much more pronounced. Kotz and Weir argued that ultimately, economic stagnation in the Soviet Union could only have been caused by internal problems rather than external.[43]

Some Marxist–Leninist writers have argued that economic stagnation was a result of revisionism in Soviet economic policy during Khrushchev’s leadership. According to authors like Harpal Brar, Khrushchev’s de-Stalinization program was also used to implement economic reforms that would move the USSR away from central planning and towards market socialism.[44]

Summary[edit]

| Period | Growth rates | ||

|---|---|---|---|

| GNP (according to the CIA) |

NMP (according to G. I. Khanin) |

NMP (according to the USSR) |

|

| 1960–1965 | 4.8 | 4.4 | 6.5 |

| 1965–1970 | 4.9 | 4.1 | 7.7 |

| 1970–1975 | 3.0 | 3.2 | 5.7 |

| 1975–1980 | 1.9 | 1.0 | 4.2 |

| 1980–1985 | 1.8 | 0.6 | 3.5 |

|

[45][note 1] |

One of the main causes for Khrushchev’s dismissal from power was the relatively poor economic growth during the early 1960s. Overall economic growth was 6% from 1951 to 1955 but had fallen to 5.8% in the subsequent 5 years and to 5% from 1961 to 1965. Labour productivity, which had grown 4.7% from the 1950s to 1962, had declined to 4% by the early 1960s. Growth, capital out and investments were all showing signs of steady decline.[54] Another problem was Khrushchev’s unrealistic promises such as committing to reach communism in 20 years, a near impossibility with the then-current economic indicators.[3] Ultimately, as a result of his failure to deliver on his promises and the problems engendered, Khrushchev was dismissed in October 1964[55] by a collective leadership led by Leonid Brezhnev and Alexei Kosygin. To counter Khrushchev’s promise of reaching communism, the Soviet leadership created the term developed socialism, which meant that the Soviet Union had developed to a sufficiently advanced stage that the country would move «naturally» to communism (in an unspecified amount of time).[56]

Khrushchev’s dismissal led to the establishment of a more conservative Politburo; Kosygin, Nikolai Podgorny and Andrei Kirilenko were the most liberal members, Brezhnev and Arvīds Pelše belonged to the moderate faction while Mikhail Suslov retained his leadership of the party’s hardliners.[57] Kosygin and Brezhnev strongly disagreed over economic policy; Kosygin wanted to increase investments in consumer goods and light industry whereas Brezhnev wanted to increase investment in heavy industry, agriculture and defence.[58] In 1965, Kosygin introduced an economic reform, widely referred to as the «Kosygin reform», which aimed to reform the planned economy within a socialist framework. In a bid to improve the Soviet economy Kosygin copied some of the measures used in the Western Bloc, such as profit making,[59] which Brezhnev agreed to as the Soviet economy was entering a period of low growth.[60] Kosygin’s reforms on agriculture gave considerable autonomy to the collective farms, giving them the right to the contents of private farming. As a result, during the Eighth Five-Year Plan (1966–1970), large-scale land reclamation programmes, construction of irrigation channels, and other measures, were enacted.[61][note 2] Overall, the reform failed and links to any high growth rates during the Eighth Five-Year Plan are considered to be «tenuous».[62]

The Brezhnev era, which had begun with high growth, began to stagnate some time in the early 1970s. Kosygin’s «radical» reform attempts were halted in 1971 and his second reform was more modest. The second reform was halted because of the 1973 oil crisis, when an international increase in the price of oil prompted economic growth based on selling oil. Another reform was implemented in 1979 but this, too, failed as by this time the Soviet economy had become «addicted» to high oil prices.[61]

In 1980, RIA Novosti reported that the Soviet Union showed the highest, in Europe, and second highest, worldwide, industrial and agricultural output. The Soviet statistics claimed that in 1960, the Soviet Union’s industrial output was only 55% that of America, but this increased to 80% by 1980.[61] The 18 years of Brezhnev’s leadership of the Communist Party saw real incomes grow by more than 1.5 times.[61] More than 1.6 billion square meters of living space was commissioned and provided to over 160 million people. At the same time, the average rent for families did not exceed 3% of the family income. Housing, health care, and education were affordable and low priced. As the circulation of the work force could not be balanced by salaries, there was a lack of workers in some areas, largely in the agricultural sector. This was partly solved by forcing «nonproductive» urban population (older pupils, students, scientists, soldiers, etc.) to work during the harvesting time as agricultural workers. The practice has been informally called «naryady na kartoshku» (Russian: наряды на картошку «assignments to potato fields»).[61]

Opposition[edit]

Acts of protest took place in reaction to the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia with protesters being dismissed from their jobs, beaten or arrested.[63] Eight protesters held a demonstration in Red Square in Moscow and were subsequently imprisoned.[64] A number of suspected dissidents had their homes and property searched[65] and a group of Moscow lawyers specialised in defending people charged with anti-Soviet activity.[66] Supporters of these meetings and demonstrations claimed that the arrests were illegal, because there is no criminality in the realization of the human right to obtain and distribute information. They asserted this right was part of the Universal Declaration of Human Rights (1948)[67] and the final act of the Conference on Security and Co-operation in Europe (1975).[68]

Art and science[edit]

During the introduction of glasnost, many writers claimed that they did not know about the repression of citizens who did not support the Brezhnev politics.[69] Artists propagating «Soviet values» within the framework of Socialist realism, however, formed a well paid, elite group that enjoyed an easy life and high social status.

Nevertheless, a noticeable part of Soviet scientists and artists (collectively known as «the dissidents») continued both open and clandestine political opposition to the regime that they began during the Khrushchev rule. Prominent nuclear physicist Andrey Sakharov and Soviet Army General Pyotr Grigorenko are well-known representatives of this movement.

Many other members of the Soviet intelligentsia systematically criticized the social and moral manifestations of the Stagnation without overtly challenging the authorities. Examples include writers Viktor Astafyev and Oles Honchar, playwright Grigory Gorin, directors Eldar Ryazanov and Mark Zakharov.

Comparison with the United States: slowdown or stagnation[edit]

In the years 1975–1985 the US industrial output grew at a rate of 2.6% per year.[70] The Soviet net material product is a partially corresponding measure. It increased at yearly rate of 3.8%.[45]

See also[edit]

- Index of Soviet Union-related articles

- History of the Soviet Union (1964–1982) – Brezhnev Era

- Post–World War II economic expansion

References[edit]

Notes[edit]

- ^ Many economists argue that the net material product (NMP; Soviet version of gross national product (GNP)) contained distortions and could not accurately determine a country’s economic growth. Because of this, several specialists created GNP figures to estimate Soviet growth rates and to compare Soviet growth rates with the growth rates of capitalist countries.[46] Grigorii Khanin published his growth rates in the 1980s as a «translation» of NMP to GNP. His growth rates were (as seen above) much lower than the official figures, and lower than some Western estimates.[47] After the dissolution of the Soviet Union in 1991, Khanin’s estimates led several agencies criticise the estimates made by the Central Intelligence Agency (CIA). Since then the CIA has generally been regarded as having overestimated Soviet growth. In response to the criticism of CIA’s work, a panel led by economist James R. Millar, was established to check out if this was in fact true. The panel concluded that the CIA were based on facts, and that «Methodologically, Khanin’s approach was is naive, and it has not been possible for others to reproduce his results.[48]

- Growth figures for the Soviet economy varies widely (as seen below if compared to those at the table above):

- Eighth Five-Year Plan (1966–1970)

- Gross national product (GNP): 5.2%[49]

- GNP: 5.3%[50]

- Gross national income (GNI): 7.1%[51]

- Capital investments in agriculture: 24%[52]

- Ninth Five-Year Plan (1971–1975)

- GNP: 3.7%[49]

- GNI: 5.1%[51]

- Labour productivity: 6%[53]

- Capital investments in agriculture: 27%[52]

- Tenth Five-Year Plan (1976–1980)

- GNP: 2.7%[49]

- GNP: 3%[50]

- Labour productivity: 3.2%[53]

- Eleventh Five-Year Plan (1981–1985)

- ^ According to Soviet statistics: There were significant improvements made in the economy during the Eighth Five-Year Plan (1966–1970). The economy grew by 7.7% during the Eighth Five-Year Plan, but slowed during the Ninth Five-Year Plan (1971–1975) and Tenth Five-Year Plan (1976–1981) when the economy grew by 5.7 and 4.2 respectively.[61]

References[edit]

- ^ «The World Factbook». Cia.gov. Retrieved 2015-09-07.

- ^ Bacon & Sandle 2002, pp. 1–2.

- ^ a b Dowlah & Elliott 1997, pp. 148–149.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 1.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 2.

- ^ Reid, Susan Emily (2005). «In the Name of the People: The Manege Affair Revisited». Kritika: Explorations in Russian and Eurasian History. Slavica Publishers. 6 (4): 673–716. doi:10.1353/kri.2005.0058. S2CID 159693587.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 143.

- ^ Bischof, Günter; Karner, Stefan; Ruggenthaler, Peter (2010). The Prague Spring and the Warsaw Pact invasion of Czechoslovakia in 1968. Rowman & Littlefield. p. 92. ISBN 978-0-7391-4304-9.

- ^ «1964-1982 – The Period of Stagnation». GlobalSecurity.org. Retrieved 2 August 2017.

- ^ Gillula, James W. (1983). The Reconstructed 1972 Input-output Tables for Eight Soviet Republics (Manufactured goods sector was worth 118 billion roubles in 1972). U.S. Department of Commerce, Bureau of the Census. Retrieved 2 January 2016.

- ^ Khazanov, Anatoly M. (1992). «Soviet Social Thought in the Period of Stagnation». Philosophy of the Social Sciences. SAGE Publications. 22 (2): 231–237. doi:10.1177/004839319202200205.

- ^ Grant, Ted (22 September 2006). «Russia, from Revolution to Counter-Revolution». In Defence of Marxism (Part 6). Archived from the original on 6 February 2009. Retrieved 31 December 2011.

- ^ Service 2009, p. 427.

- ^ Service 2009, p. 416.

- ^ Service 2009, p. 417.

- ^ Service 2009, p. 397.

- ^ Service 2009, p. 402.

- ^ Service 2009, p. 407.

- ^ Service 2009, p. 409.

- ^ Sakwa, Richard (1999). The Rise and Fall of the Soviet Union: 1917–1991. Routledge. p. 339. ISBN 0-415-12290-2.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 38.

- ^ Bacon & Sandle 2002, pp. 43–44.

- ^ Bacon & Sandle 2002, pp. 44–45.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 47.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 53.

- ^ Bacon & Sandle 2002, pp. 50–51.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 54.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 63.

- ^ Brown 2009, p. 398.

- ^ Brown 2009, p. 403.

- ^ a b Brown 2009, p. 415.

- ^ Bacon & Sandle 2002, pp. 415–416.

- ^ Hanson 2003, p. 98.

- ^ Hanson 2003, pp. 98–99.

- ^ Hanson 2003, p. 99.

- ^ Daniels 1998, p. 46.

- ^ Daniels 1998, pp. 47–48.

- ^ Daniels 1998, p. 47.

- ^ Daniels 1998, p. 49.

- ^ Vladimir G. Treml and Michael V. Alexeev, «The Second Economy And The Destabilizing Effect Of Its Growth On The State Economy In The Soviet Union : 1965-1989», Berkeley-Duke Occasional Papers On The Second Economy In The Ussr, Paper No. 36, December 1993

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 28.

- ^ Volkogonov, Dmitri; Shukman, Harold (1999). Autopsy for an Empire: The Seven Leaders Who Built the Soviet Regime. Simon & Schuster. p. 262. ISBN 978-0-684-87112-7.

- ^ Kotz, David Michael; Weir, Fred (1997). Revolution from Above: The Demise of the Soviet System. Routledge. p. 48. ISBN 978-0-415-14317-2.

- ^ Brar, Harpal (1992). Perestroika: The Complete Collapse of Revisionism. ISBN 1-874613-01-X.

- ^ a b Bacon & Sandle 2002, p. 40.

- ^ Kotz & Weir 2007, p. 35.

- ^ Harrison, M. (1993). «Soviet economic growth since 1928: The alternative statistics of G. I. Khanin». Europe-Asia Studies. 45 (1): 141–167. doi:10.1080/09668139308412080.

- ^ Kotz & Weir 2007, p. 39.

- ^ a b c Kort, Michael (2010). The Soviet Colossus: History and Aftermath. M.E. Sharpe. p. 322. ISBN 978-0-7656-2387-4.

- ^ a b Bergson, Abram (1985). The Soviet economy: Toward the year 2000. Taylor & Francis. p. 192. ISBN 978-0-04-335053-9.

- ^ a b Pallot, Judith; Shaw, Denis (1981). Planning in the Soviet Union. Taylor & Francis. p. 51. ISBN 978-0-85664-571-6.

- ^ a b Wegren, Stephen (1998). Agriculture and the State in Soviet and Post-Soviet Russia. University of Pittsburgh Press. p. 252. ISBN 978-0-8229-8585-3.

- ^ a b Arnot, Bob (1988). Controlling Soviet Labour: Experimental Change from Brezhnev to Gorbachev. M.E. Sharpe. p. 67. ISBN 0-87332-470-6.

- ^ Dowlah & Elliott 1997, p. 148.

- ^ Dowlah & Elliott 1997, p. 149.

- ^ Dowlah & Elliott 1997, p. 146.

- ^ Law, David A. (1975). Russian Civilization. New York: Ardent Media. p. 221. ISBN 0-8422-0529-2.

- ^ Zemtsov, Ilya (1989). Chernenko: The Last Bolshevik: The Soviet Union on the Eve of Perestroika. Transaction Publishers. p. 86. ISBN 0-88738-260-6.

- ^ Moss, Walter (2005). A History of Russia: Since 1855. London: Anthem Press. p. 431. ISBN 978-1-84331-034-1.

- ^ Chauhan, Sharad (2004). Inside CIA: Lessons in Intelligence. APH Publishing. p. 207. ISBN 81-7648-660-4.

- ^ a b c d e f «Советская экономика в эпоху Леонида Брежнева» [The Soviet economy in the era of Leonid Brezhnev]. RIA Novosti. 8 November 2010. Retrieved 31 December 2011.

- ^ Bacon & Sandle 2002, p. 58.

- ^ «Хроника Текущих Событий: выпуск 3» [Chronicle of Current Events: Issue 3]. memo.ru (in Russian). 30 August 1968. Archived from the original on 29 September 2012. Retrieved 2 January 2016.

- ^ Andrew Roth (9 August 2018). «Nearly half of Russians ignorant of 1968’s Czechoslovakia invasion – poll». The Guardian.

- ^ «Хроника Текущих Событий: выпуск 4» [Chronicle of Current Events: Issue 4]. memo.ru (in Russian). 31 October 1968. Archived from the original on 4 February 2017. Retrieved 2 January 2016.

- ^ «Letter by Andropov to the Central Committee». 10 July 1970. Archived from the original on 11 March 2007.

- ^ Universal Declaration of Human Rights, resolution 217 A (III), accepted 10 Dec. 1948.

- ^ «Conference On Security And Co-Operation In Europe Final Act». Helsinki: OSCE. 1 August 1975. Retrieved 27 February 2016.

- ^ Sofia Kallistratova. We were not silent! – open letter to writer Chingiz Aitmatov, in Russian.

С. В. Калистратова. Открытое письмо писателю Чингизу Айтматову Archived 2007-09-26 at the Wayback Machine, 5 мая 1988 г. - ^ «Industrial Production: Total Index». January 1919.

Bibliography[edit]

- Brown, Archie (2009). The Rise & Fall of Communism. Bodley Head. ISBN 978-0-06-113879-9.

- Daniels, Robert Vincent (1998). Russia’s Transformation: Snapshots of a Crumbling System. Rowman & Littlefield. ISBN 978-0-8476-8709-1.

- Dowlah, Alex; Elliott, John (1997). The Life and Times of Soviet Socialism. Greenwood Publishing Group. ISBN 978-0-275-95629-5.

- Hanson, Philip (2003). The Rise and Fall of the Soviet economy: an Economic History of the USSR from 1945. Pearson Education. ISBN 978-0-582-29958-0.

- Kotz, David Michael; Weir, Fred (2007). Russia’s Path from Gorbachev to Putin: The Demise of the Soviet System and the New Russia. Taylor & Francis. ISBN 978-0-415-70146-4.

- Service, Robert (2009). History of Modern Russia: From Tsarism to the Twenty-first Century (3 ed.). Penguin Books Ltd. ISBN 978-0-674-03493-8.

- Bacon, Edwin; Sandle, Mark, eds. (2002). Brezhnev Reconsidered. Springer. ISBN 978-0-230-50108-9.

External links[edit]

- Stagnation: The Brezhnev Era

- The Period of Stagnation By Ted Grant

- The Decline of the Soviet Union: A Hypothesis on Industrial Paradigms, Technological Revolutions and the Roots of Perestroika by Angelo Segrillo

Эпоха застоя — стагнация или стабильность: история и характерные черты периода

- Происхождение термина

- От автократии до оттепели – Советский Союз накануне периода застоя

- Начало эпохи

- Экономика

- Промышленность

- Политика

- Наука

- Социальный аспект

- Альтернативный взгляд на ситуацию

- Советское общество в период застоя

- Итоги и последствия

- Значение, наследие и память

Эпоха застоя – так называют период правления Леонида Брежнева, который умер 40 лет назад. «Кремлевские старцы» Юрий Андропов и Константин Черненко продолжали проложенный курс, но у власти генсеки пробыли 15 и 13 месяцев соответственно. Михаил Горбачев раскритиковал предшественников и приступил к перестройке.

Так сложились два взгляда на брежневскую эпоху, которые в сущности описывают период одинаково, но в разных смысловых оттенках. Стагнация и деградация во всех сферах жизни государства или стабильность и уверенность в завтрашнем дне после потрясений первой половины XX века. Подробнее о двух десятилетиях истории СССР – в материале 24СМИ.

Происхождение термина

Понятие «застой» впервые употребил Горбачев. 25 февраля 1986 года преемник Черненко выступил с политическим докладом на XXVII съезде КПСС. Генсек, подводя итоги последних десятилетий, отметил, что в экономике и социальной сфере СССР «начали проступать застойные явления».

Под термином «эпоха застоя» понимают период правления Брежнева, который пришел к власти в октябре 1964 года и управлял страной до смерти в ноябре 1982-го. Горбачев и противники курса, выбранного Леонидом Ильичом, приводили такие характеристики: снижение темпа роста экономики и падение динамики производительности труда при условиях социальной стабильности и отсутствии политических потрясений. Период, начавшийся с правления Брежнева, назвали эпохой застоя из-за спада в экономике и социальной сфере.

Горбачев и другие политики не отрицали, что в 1964–1982 годах жизнь в Советском Союзе была легче, чем в 1920–1950-х. Но подчеркивали, что время Брежнева ушло и пора выводить страну из надвигающегося кризиса. Горбачев указывал на необходимость реформирования экономики, которая зависела от экспорта полезных ископаемых. В производстве генсек нашел ряд недочетов: технологическая отсталость от Запада, низкокачественная продукция, неэффективное управление, дефицит товаров. Кроме того, Горбачев критиковал борьбу с инакомыслием и указывал на рост коррупции.

Главной причиной явления сторонники реформ называли нефтяной бум 1970-х. Доход от экспорта «черного золота» лишил руководителей мотивации модернизировать хозяйственную и общественную жизнь страны. Ошибка стала очевидной, когда к середине 1980-х цены на нефть упали.

Под знаменем критики брежневских порядков Горбачев привел СССР к перестройке. Понятие, введенное последним генсеком, плотно закрепилось на постсоветском пространстве. Но люди, заставшие правление Брежнева и Горбачева, считают, что вопрос с жизнью в эпоху застоя не такой однозначный. Период наполнен не только негативными, но и положительными сторонами.

От автократии до оттепели – Советский Союз накануне периода застоя

Рождению СССР предшествовала Первая мировая война, Февральская и Октябрьская революции и кровавый конфликт между красными и белыми. После таких потрясений в РСФСР и других государствах, вошедших в состав Союза, царили голод, хаос и разруха.

Владимир Ленин управлял страной до смерти в 1924 году. Революционер взял жесткий курс, но в некоторых сферах делал послабления и отступления от коммунистических принципов. Так, для выхода из экономического кризиса и решения продовольственной проблемы Ленин проводил НЭП, который сохранялся до 1928-го.

К тому моменту у руля стоял Иосиф Сталин, правление которого отличается особой суровостью. Политик продолжил строительство социалистического государства: провел коллективизацию и ввел пятилетние планы развития народного хозяйства. Эпоха Сталина известна репрессиями, пик которых выпал на 2-ю половину 1930-х. Тогда борьба с инакомыслящими и «подозрительными элементами» сводилась к расстрелу или отправке в исправительно-трудовые учреждения.

Но сталинский период запомнился не только суровой властью, но и индустриализацией государства. Развивалась промышленность и сельское хозяйство. Сталин, используя авторитарные приемы, за два десятилетия вывел страну на новый уровень развития. Советские граждане не успели оправиться от потрясений 1910–1930-х, как началась Великая Отечественная война.

После четырех лет борьбы часть европейских территорий СССР пребывала в плачевном состоянии. Десятки миллионов погибших на фронте, оккупированных землях и в концлагерях. Опыт ВОВ оставил отпечаток в сознании советских граждан, которые до завершения конфликта приступили к восстановлению страны.

Сталин оставался у руля до смерти в 1953 году. За 8 послевоенных лет Союз сделал несколько прорывов в военно-промышленном комплексе и расширил влияние на страны Восточной Европы. Началась холодная война, события которой грозили открытым конфликтом с США.

На посту генсека Сталина сменил Никита Хрущев. Политик прославился периодом оттепели, кукурузной кампанией и обещанием американцам «показать Кузькину мать». При новом лидере советские граждане за долгое время смогли немного расслабиться и не бояться, что черный «воронок» унесет их в неизвестном направлении посреди ночи. Никита Сергеевич освободил политзаключенных, реабилитировал посмертно репрессированных и развенчал культ личности Сталина.

Но политическая обстановка на международной арене при Хрущеве оставалась напряженной. Многие обсуждали вероятный конфликт с США, в ходе которого обе стороны применят ядерное оружие. Пика ситуация достигла в октябре 1962 года, когда на Кубе появились советские ракеты в ответ на размещение американских в Турции. Тогда мир находился в нескольких секундах от Третьей мировой войны, однако, Хрущеву и Джону Кеннеди хватило дипломатичности, дабы решить противоречия словами, а не оружием.

Вскоре после Карибского кризиса генсека отстранили от власти. Место лидера занял Брежнев, с которым СССР приобрел характерные черты эпохи застоя.

Начало эпохи

Леонид Ильич проделал долгий путь от провинциального функционера до главы государства. В 1964 году за пост генсека разразилась закулисная борьба. Как утверждал председатель КГБ Владимир Семичастный, Брежнев был настроен «физически избавиться от Хрущева»: авиакатастрофа, ДТП, отравление или арест.

Но Никита Сергеевич добровольно отказался от власти. Лидером избрали Брежнева, но при назначении нового генсека было провозглашено формальное возвращение к «ленинским принципам коллективного руководства». Наряду с Леонидом Ильичом видную роль в государственных делах играли Александр Шелепин, Николай Подгорный и Алексей Косыгин. Примечательный факт: три функционера умерли в одном возрасте – 76 лет, а Брежневу не хватило всего месяца.

Генсек пришел к власти, когда страна восстановилась после войны и в технологическом плане лишь немного уступала Западу. В приоритете находился военно-промышленный комплекс. Но в конце 1950-х динамика развития снизилась после непоследовательных реформ Хрущева.

В период оттепели зародилось первое поколение диссидентов. При Хрущеве Александр Солженицын опубликовал «Один день Ивана Денисовича». Писатели Андрей Синявский и Юлий Даниэль передали на Запад свои произведения, которые опубликовали под псевдонимами. Литераторов задержали в 1965 году. В их поддержку выступила интеллигенция: Корней Чуковский, Булат Окуджава, Белла Ахмадулина. В Президиум направляли «Письмо 62-х», а на Пушкинской площади организовывали первый «Митинг гласности». Материалы процесса над Синявским и Даниэлем распространяли в самиздате.

Экономика

Экономические проблемы во многом обусловили переход к политике перестройки через несколько лет после смерти Брежнева.

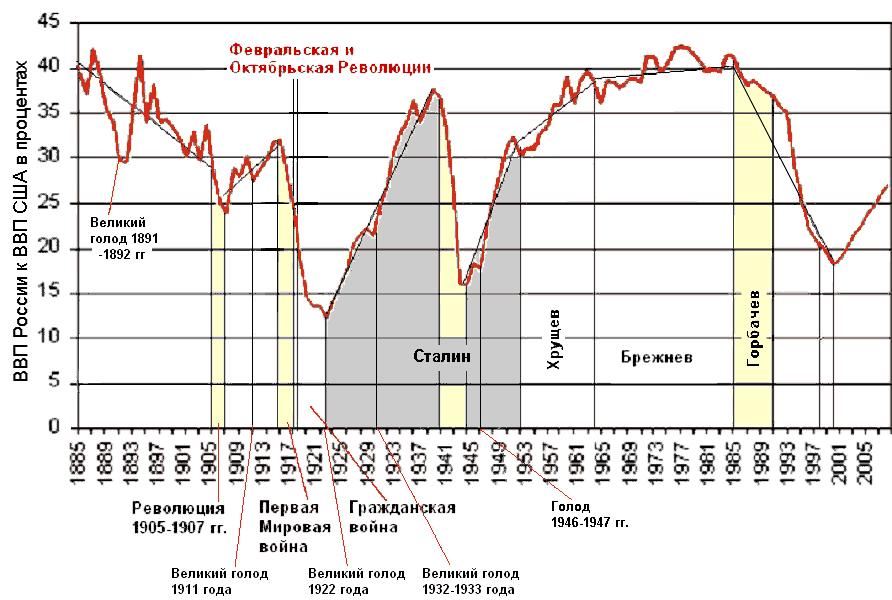

Падение национального дохода

Начало эпохи застоя выпало на восьмую пятилетку. И при реализации каждого нового плана динамика экономического развития снижалась. Рост национального дохода на исходе восьмой пятилетки составил 7,5%, девятой – 5,8%, десятой – 3,8%, 11-й – 2,5%.

Блат и «колбасные электрички»

Рядовые граждане болезненнее воспринимали нехватку продуктов, которые в XXI веке кажутся обычными. Сейчас торт ко дню рождения можно купить хоть за минуту до застолья, а 40–50 лет назад нужно было заранее озаботиться этим вопросом и хорошенько поискать доступные варианты. Архивы сохранили тысячи писем трудящихся, которые полны возмущения из-за нарастающего дефицита.

Тогда родилось мнение, что беда в экономике сложилась из-за коррупции. Но основная проблема заключалась в стремлении распределить продукты равномерно по стране. На практике лучшее в большом количестве покупали не в торговых залах, а на заднем крыльце магазина. Именно там происходило теневое перераспределение хорошего мяса, качественной косметики, одежды.

Проблем с деньгами не было. У среднестатистического гражданина СССР была работа и своевременно получаемая зарплата. Но в магазине выбор оставлял желать лучшего. Сегодня от старшего поколения можно услышать: «Сейчас огромное изобилие продуктов и товаров, а денег мало». Особенность эпохи застоя в том, что советских граждан нельзя было назвать бедными, как, например, жителей Российской империи накануне Февральской революции. Миллионерами при Брежневе большинство не было, но сбережения имелись.

Но доступ к качественной продукции в первую очередь имели родственники и друзья продавцов, а за ними шли «знакомые знакомых». В итоге на прилавки попадали кости и низкосортное мясо. Порой за хорошей колбасой люди из провинций, в том числе из других республик, ехали в Москву. В ходу даже было выражение «колбасные электрички» или «колбасная эмиграция», когда толпы людей прибывали в столицу, чтобы закупиться.

Зерно из США

В сельском хозяйстве были проблемы с урожайностью зерновых. В 1970 году показатель составил 15,6 центнера с гектара – в 2 раза меньше, чем в Соединенных Штатах и Японии. Власти дотировали сектор, вкладывали миллиарды в развитие деревень, но за 15 лет кардинальных перемен не случилось. В 1985 году урожайность составила 15 ц/га.

Не помогло сельскому хозяйству и привлечение студентов, военных и госслужащих к работе в поле. В обиходе существовало выражение «поездка на картошку». Практика выезда на работу в колхоз сохранилась в некоторых странах постсоветского пространства, например, в Республике Беларусь.

Население СССР увеличивалось в среднем на 0,8% в год. Национальное сельское хозяйство не закрывало потребности страны, поэтому властям приходилось импортировать зерно из США и Канады.

Промышленность

При Брежневе случилось очередное обострение в противостоянии с США. Новые вызовы требовали инвестиций в военно-промышленный комплекс.

Гипертрофированный ВПК

К концу 1980-х оборонные предприятия производили 20–25% ВВП, поглощая огромную долю ресурсов. Патриоты гордились достижениями ВПК – советские ракеты и танки наводили страх на врагов. Но при слабеющей экономике упор на развитие военно-промышленного комплекса казался рядовым гражданам издевкой. Но Брежнев крепко держался за идею сверхдержавы и военного доминирования в мире, поэтому потребности рядовых граждан не стояли в первом ряду.

Кризис автомобилестроения

Эпоха застоя характеризуется штилем в освоении советскими заводами новых моделей автомобилей. На десятилетия рынок заняли машины, которые на исходе СССР морально устарели, но по-прежнему заполняли дороги страны.

Проблемы были с производством запчастей и расходников. С дефицитом сталкивались не только частные автолюбители, но и государственные транспортные предприятия. Со спорткарами при Брежневе дела обстояли еще хуже. При этом еще в 1950-х появлялись интересные модели, которые могли составить конкуренцию западным.

Зависимость от экспорта энергоресурсов

К 1985 году поставки советской нефти и нефтепродуктов за рубеж выросли с 75 млн до 193 млн т. Доходы увеличились с $670 млн до $12,8 млрд. Экспорт природного газа возрос со 127 млрд до 643 млрд куб. м. Ресурсы Западной Сибири помогали наполнять бюджет валютой и закупать импортное продовольствие. Но решение вопроса дефицита товаров таким путем только отсрочило кризис, который случился после обвала цен на нефть.

Читайте такжеСоветский Новый год: история, традиции и другие факты

Политика

Период характеризуется одними и теми же лицами у власти и фактическим отказом от реформ. На внешнем векторе: события в Чехословакии, переговоры с США, конфликт с Китаем и затяжная война в Афганистане.

Несменяемость элиты

Леонид Ильич стоял у руля Советского Союза 18 лет. Министр финансов Василий Гарбузов занял пост до Брежнева, и только смерть чиновника сделала должность вакантной. В сумме политик возглавлял ведомство четверть века. Министр иностранных дел по прозвищу «Мистер Нет» Андрей Громыко руководил внешнеполитическим ведомством 28 лет. Первый секретарь Компартии Литвы Антанас Снечкус занимал пост три десятилетия.

«Развитой социализм»

Во внутренней политике появилась новая идеологическая конструкция, которая помогла свернуть реформы и установки Хрущева. От лозунга «Догнать и перегнать США» отказались в пользу гармоничного и стабильного развития всех сфер общественной жизни. На практике «развитой социализм» – это съезды и партсобрания с оттенком гнетущего формализма, выборы подчеркнуто бутафорского характера. Народ постепенно разочаровался в коммунистической демагогии и все чаще сочинял анекдоты про членов Политбюро.

Борьба за сферы влияния

Во внешней политике Брежнев стремился упрочить влияние СССР. «Пражская весна», помощь вьетнамцам в войне с США, локальные конфликты с Китаем и ввод ограниченного военного контингента в Афганистан – основные события эпохи застоя. Обслуживание статуса сверхдержавы обходилось дорого. Непопулярная Афганская война стала еще одним гвоздем в гроб Советского Союза.

Наука

В 1950-х был сформирован фундамент сильной научной школы в СССР, например, биотехнологии. Но проблема заключалась в том, что промышленность не создавала достаточно чистых реактивов. В производстве и совершенствовании вычислительной техники советское государство безнадежно отстало от Запада, где на 1980-е пришелся расцвет компаний Microsoft и Apple.

В исторической науке дела обстояли хуже всего. Во-первых, продолжали уничижать достижения Российской империи. Во-вторых, многие советские историки не стремились искать истину, а часами доказывали «роль партии в восстании Спартака».

Социальный аспект

Говоря об эпохе застоя, рядовые граждане вспоминают о чувстве стабильности, уверенности в завтрашнем дне. Но и здесь были свои минусы.

Уравниловка

Среднестатистические граждане получали одинаковую зарплату и превосходили соседа только теми вещами, которые могли добыть «по блату». Недостаток системы в том, что доход рабочего не зависел от результата. Для ответственных граждан это настоящий удар, а любителям синекуры – подарок. Молодые специалисты, вне зависимости от способностей, стартовали с заработка 120 руб. в месяц.

Диссидентское движение

Советский Союз был самой читающей страной в мире, но при этом хорошие книги не всегда можно было достать в странах социалистического блока. Хрущев развязал руки инакомыслящим, а Брежнев перекрыл им воздух, вынудив эмигрировать. В период застоя лексикон советских граждан пополнился словами «самиздат», «магнитофонная культура», «полочное кино».

В общественно-политической жизни зародилось диссидентское движение, которое отстаивало базовые потребности общества. Инакомыслящие не стремились захватить власть, но обличали минусы советского государства: «железный занавес», цензура, запрет религии, вопрос крымских татар и евреев-отказников. Хотя нередко занимались также фальсификациями и подтасовками с целью банального очернения существующего строя.

Альтернативный взгляд на ситуацию

Термин «эпоха застоя» появился при Горбачеве. Это красноречиво говорит о том, что при Брежневе далеко не все ругали власть. Возникновение понятия связано со сменой правящей элиты, которая попыталась привить ненависть к прежнему режиму, умолчав о плюсах уходящего времени.

Экономика

Первые годы правления Брежнева исследователи с трудом соотносят с понятием «застой». В 1965-м Леонид Ильич начал энергичную реформаторскую политику. Особенно успешно работали экономические преобразования Косыгина. Реформа ориентировалась на сельскохозяйственный сектор. Суть заключалась в том, что коллективные хозяйства получили некоторую самостоятельность. За колхозниками сохранили право содержать подсобное хозяйство, разводить домашний скот и птицу.

Косыгин создал план по разработке целинных земель и отдельный алгоритм возрождения нечерноземного центра СССР. В этот период в лексикон снова пришли понятия «рынок», «прибыль», «эффективность».

Промышленность

Советский Союз лидировал в Европе и занимал второе место в мире после США по объемам производства промышленности и сельского хозяйства к 1980 году. Продолжали развиваться космическая, атомная и военно-промышленная отрасли, считавшиеся гордостью СССР.

По объему выпущенного цемента советскому государству не было равных в мире. Советская сельхозтехника работала в полях 40 стран. Уникальность эпохи застоя в том, что страна обеспечивала себя самостоятельно – от ракетоносителей и самолетов до нижнего белья. Неказистость товаров перекрывало осознание того, что вещи сделаны советскими заводчанами, а не закуплены за рубежом.

Политика

При проведении косыгинских реформ власти столкнулись с противоречиями между закономерностями экономики и установками социалистической державы. С пути преобразователя в сторону консерватизма Брежнев сошел после «Пражской весны» в 1968 году. Восстание подавили силой и сформировали мнение, что совершенствование социализма – это путь к разрушению страны.

В то же время рядовые граждане делали политическую карьеру. Например, передовая доярка имела шанс стать депутатом Верховного Совета. Способный инженер дорастал до директора предприятия или возглавлял отрасль.

Наука

Несмотря на косность аппарата, молодые специалисты активно пополняли ряды научных деятелей. В 1975-м в СССР жило и работало 25% ученых мира. В эпоху застоя Советский Союз занимал 6–7-е места по количеству Нобелевских премий, несмотря на политизированный характер награды.

Ученые из СССР считались лучшими в ядерной физике, значительно продвинулись в создании лазера, а историки расшифровали письменность майя. Советские химики открыли нобелий, резерфордий, дубний, сиборгий, борий, хассий.

Советское общество в период застоя

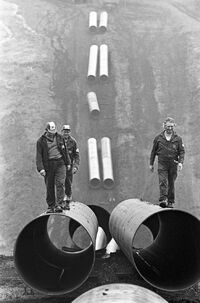

Люди, чья молодость пришлась на эпоху застоя, с любовью и ностальгией вспоминают былые времена. Многие в этот период испытывали гордость за страну и чувствовали, что занимаются стоящим делом. С неподдельным энтузиазмом тысячи молодых людей участвовали в крупнейших стройках: завершали прокладывание БАМа, вели газопровод Уренгой – Помары – Ужгород. Еще не исчезла романтико-приключенческая атмосфера «поднятой целины». По-прежнему молодежь отправлялась в Сибирь, где занималась освоением земель.

Ни абстрактные коммунистические лозунги, ни увещевания политиков-демагогов не объединяли жителей Союза так, как работа над общим делом. В советском обществе люди не сомневались, что их труд – это вклад в построение великого государства, за плечами которого триумфальная Победа над нацистской Германией и личности уровня Юрия Гагарина и Семена Буденного.

Население СССР в годы застоя выросло на 12 млн человек, достигнув 276,3 млн человек к январю 1985-го. Социальная политика конкурировала с порядками западных стран. Чего стоят только бесплатная медицина и образование. В советских вузах за счет бюджета в 1970-х училось свыше 4 млн студентов.

Несмотря на рост населения, индекс развития человеческого потенциала увеличивался, и к 1990 году страна занимала 26-е место в мировом рейтинге, оставив позади Португалию и ряд государств социалистического лагеря.

В капиталистических странах люди могли только мечтать о бесплатном жилье от государства с квартплатой 3% от дохода средней семьи. Таким благом в СССР обеспечили 162 млн человек. С Брежнева началась газификация жилых домов. Но в целом качество жилплощади – это отдельный вопрос.

В повседневную жизнь советских граждан входили холодильники, телевизоры и прочая техника, которая упрощала быт и скрашивала досуг. Телевидение и вовсе стало своеобразным способом объединить миллионы людей. Брежнев ввел традицию новогодних поздравлений. Праздничные столы, несмотря на дефицит, наполнялись нетипичными для будних дней блюдами. Доход граждан в период застоя вырос в полтора раза на фоне низкой безработицы и слабого разрыва между богатыми и бедными.

Итоги и последствия

Суммируя минусы и плюсы эпохи застоя, историографы не могут однозначно сказать, что период правления Брежнева и «кремлевских старцев» исключительно связан с негативом. Мифы о тех временах родились при Горбачеве, укрепились в 1990-х.

Но со временем люди, заставшие те годы, с любовью их вспоминают и говорят: «Пожили при коммунизме». Негативные ассоциации связаны с дефицитом, «блатом», несменяемостью власти и попиранием базовых прав человека.

Все началось с анекдотического образа Брежнева, у которого грудь усыпана орденами, как лесная поляна грибами после дождя. Кроме сотни наград, Леонид Ильич владел квартирой на Кутузовском и «Кадиллаком» – подарок Ричарда Никсона. Это на ступень выше, чем у рядового гражданина, но далеко до олигархов.

Диссидентское движение, критиковавшее косность советского аппарата, посеяло недовольство в обществе. Последствием эпохи застоя стал реформаторский курс Горбачева, который не исправил ситуацию, а привел к развалу страны.

Читайте такжеВАЗ-2101 в фактах: история легендарной советской «копейки»

Значение, наследие и память

Анализируя последние 40 лет СССР, историографы отмечают, что зачатки медленного распада сформировались при Хрущеве, развились и приобрели необратимый характер при Брежневе.

В наследство преемники Брежнева получили экономические проблемы, технологическую отсталость, а вдобавок обострился национальный вопрос. Из положительных моментов выделяют развитую энергетическую отрасль, на фундаменте которой вырос «Газпром» и другие российские гиганты. Достижения военно-промышленного комплекса и в XXI веке используют в России.

Критики, ругая эпоху застоя, забывают, что в этот период советская культура и искусство развивались. В это время выходили книги Даниилы Гранина, Василия Шукшина, Василия Аксенова, Иосифа Бродского, братьев Стругацких. Но некоторые деятели литературы впоследствии эмигрировали из-за разногласий с властью.

Брежнев покровительствовал кинематографистам. Благодаря генсеку до проката дошли картины, ставшие классикой советского кино. В эпоху застоя вышли фильмы «Служебный роман», «Калина красная», «Восхождение», «Семнадцать мгновений весны», «Сто дней после детства», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Иван Васильевич меняет профессию», «Бриллиантовая рука».

Историографы не сомневаются, что эпоха застоя должна изучаться под разными углами, с учетом и положительных, и негативных моментов. Только так брежневскому периоду правления можно дать объективную и точную оценку.

«Период застоя» — обозначение периода «развитого социализма» — периода в истории СССР, охватывавшего два с небольшим десятилетия — с момента подъёма цен на нефть после Войны судного дня и прихода к власти Л. И. Брежнева (1964) до XXVII съезда КПСС (февраль 1986), а ещё точнее — до январского Пленума 1987 года, после которого в СССР были развернуты полномасштабные реформы во всех сферах жизни общества. Также зачастую в публицистике используется пропагандистско-литературное клише «Эпоха застоя».

Происхождение

Л. Н. Брежнев

Термин «застой» ведёт своё происхождение от политического доклада ЦК XXVII съезду КПСС, прочитанного М. С. Горбачёвым, в котором констатировалось, что «в жизни общества начали проступать застойные явления» как в экономической, так и в социальной сферах. Чаще всего этим термином обозначается период от прихода Л. И. Брежнева к власти (середина 1960-х) до начала перестройки (вторая половина 1980-х), отмеченный отсутствием каких-либо серьёзных потрясений в политической жизни страны, а также социальной стабильностью и относительно высоким уровнем жизни (в противовес периоду 1920-х—1950-х годов). В 1964—1986 гг. происходило развитие страны: строились новые города и поселки, заводы и фабрики, дворцы культуры и стадионы; создавались вузы, открывались новые школы и больницы, СССР вышел на передовые позиции в освоении космоса, развитии авиации, атомной энергетики, фундаментальных и прикладных наук. Определенные достижения наблюдались в образовании, медицине, системе социального обеспечения. Всемирную известность и признание получило творчество известных деятелей культуры. Высоких результатов на международной арене достигали советские спортсмены. С другой стороны, зависимость от экспорта полезных ископаемых привела к отсутствию необходимых реформ в экономике. К середине 1970-х годов рост нересурсных секторов экономики значительно замедлился. Признаками этого были отставание в высокотехнологических областях, низкое качество продукции, неэффективное производство и низкий уровень производительности труда. Проблемы переживало сельское хозяйство, и страна тратила большие деньги для закупок продовольствия. Значительно выросла коррупция, а инакомыслие преследовалось по закону. Сторонники обозначения указанного периода как «застойного» связывают стабильность советской экономики того времени с нефтяным бумом 1970-х[. По их мнению, эта ситуация лишала руководство страны каких-либо стимулов к модернизации хозяйственной и общественной жизни, что усугублялось преклонным возрастом и слабым здоровьем высших руководителей. Фактически же в экономике нарастали негативные тенденции, увеличивалось техническое и технологическое отставание от высокоразвитых капиталистических стран. С падением цен на нефть к середине 1980-х у части партийного и хозяйственного руководства появилось сознание необходимости реформирования экономики. Это совпало с приходом к власти самого молодого на тот момент члена Политбюро ЦК КПСС — Михаила Горбачёва. Вместе с тем, первые два года с момента занятия М. С. Горбачёвым поста генсека (с марта 1985 по январь 1987), несмотря на официальное признание существующих трудностей, существенных перемен в жизни страны не наблюдалось. Этот период стал своего рода «затишьем перед бурей», которая «разразилась» после январского Пленума 1987 года, объявившего Перестройку официальной государственной доктриной и ставшего отправным моментом радикальных преобразований во всех сферах жизни общества.

Состояние экономики

Положительные явления в экономике

Советская квартира (1970 г.)

По данным ООН за 1990 год, СССР достиг 26-го места по индексу развития человеческого потенциала (HDI=0.920) (при этом среди стран Европы более низкие показатели имели только союзники СССР — Болгария, Польша, Венгрия и Румыния, Югославия и Албания, а также Португалия). В 1966 г. в СССР был осуществлён переход к всеобщему среднему образованию, в 1978 г. введено обеспечение учащихся младших классов бесплатными учебниками. По количеству специалистов с высшим образованием страна вышла на первое место в мире. Именно в «период застоя» было проведено огромное по масштабам жилищное и дорожное строительство, было построено метро в 11 городах, быт людей в городе в основном вышел на современный уровень, а на селе сильно улучшился (завершена полная электрификация села и газификация большей части). В этот период были сделаны большие капиталовложения в гарантированное жизнеобеспечение на долгую перспективу: созданы единые энергетические и транспортные системы, построена сеть птицефабрик, решившая проблему белка в рационе питания, проведены крупномасштабное улучшение почв (ирригация и известкование) и обширные лесопосадки (1 млн. га в год). Хозяйство и госаппарат были насыщены квалифицированными кадрами [источник не указан 561 день], стабильной стала демографическая обстановка с постоянным приростом населения около 1,5 % в год. СССР стал единственной в мире самодостаточной страной , надолго обеспеченной всеми основными ресурсами. В 1982 г. была разработана и принята государственная Продовольственная программа, ставящая задачу обеспечить полноценное питание всем гражданам страны. По основным реальным показателям эта программа хорошо выполнялась. В 1980 году Советский Союз занимал первое место в Европе и второе место в мире по объёмам производства промышленности и сельского хозяйства. Если в 1960 году объём промышленной продукции СССР по сравнению с США составлял 55 %, то через 20 лет, в 1980 — уже более 80 %. СССР вышел на первое место в мире по производству цемента, с 1966 заметно опережал по этому показателю в расчёте на душу населения США и Великобританию. В социальном плане за 18 брежневских лет реальные доходы населения выросли более чем в 1,5 раза. Население России в те годы увеличилось на 12 млн человек. Также имел место ввод в эксплуатацию при Брежневе 1,6 млрд кв. метров жилой площади, благодаря чему бесплатным жильём было обеспечено 162 млн чел. При этом квартплата в среднем не превышала 3 % семейного дохода. Наблюдались успехи в других областях, например, в тракторостроении: Советский Союз экспортировал тракторы в сорок стран мира, главным образом социалистические и развивающиеся. Предметом гордости советского руководства был постоянный рост обеспеченности сельского хозяйства тракторами и комбайнами, однако урожайность зерновых была значительно ниже, чем в промышленно развитых капиталистических странах (в 1970 г. 15,6 ц/га в СССР против 31,2 ц/га в США, 50,3 ц/га в Японии и Австралийский Союз 11,6 ц/га), причём повышения урожайности добиться не удалось — в 1985 году она составила 15 ц/га. Однако было большое различие по районам — так, в Молдавии урожайность была 29,3 ц/га, в России — 15,6 ц/га, в прибалтийских республиках — 21,3-24,5 ц/га (все данные 1970 г.). В то же время в 1980 году производство и потребление электроэнергии в Советском Союзе выросло в 26,8 раза по сравнению с 1940 годом, тогда как в США за тот же период выработка на электрических станциях увеличилась в 13,67 раза (что связано, с одной стороны, со значительно бо́льшей энергоёмкостью производства в СССР на единицу продукции, и, с другой стороны, с высоким уровнем энергопотребления в 1940 году в США, где уже тогда была очень велика доля домохозяйств, обеспеченных электробытовой техникой, к 1944 году около 80% амеркианских домохозяйств имело холодильники, которые в СССР получили широкое распространение только в 1960-х). В целом для оценки эффективности сельскохозяйственного производства необходимо, разумеется, учитывать климатические условия. Тем не менее в РСФСР валовой сбор зерна (в весе после доработки) был в полтора-два раза выше, чем после Перестройки, схожие пропорции просматриваются и в поголовье основных видов скота.

Стагнация экономики

Очередь в кино (1981 г.)

Имели место и негативные явления. Прежде всего, это неуклонное снижение темпов роста, стагнация в экономике. Значительным было и отставание от Запада в развитии наукоёмких отраслей. Например, положение в вычислительной технике характеризовалось как «катастрофическое». Хронической проблемой оставалось недостаточное обеспечение населения продуктами питания, несмотря на большие капиталовложения в сельское хозяйство (см. также Продовольственная программа), принудительную отправку горожан на сельхозработы и значительный импорт продовольствия. В отличие от периода правления Хрущёва, в годы застоя поощрялось развитие личных подсобных хозяйств колхозников и рабочих совхозов, даже появился лозунг «Хозяйство личное — польза общая»; также широко раздавались земли под садоводческие товарищества горожан. По мнению экономиста, академика Олега Богомолова «именно стагнация советской экономики дала первый импульс перестройки».

Усиление товарного дефицита

Пустые прилавки в магазине

Одной из главных проблем экономики СССР был товарный дефицит в стране. Товарный дефицит в тех или иных сферах был характерен для определённых периодов в истории существования СССР и сформировал «экономику продавца» — производители и система торговли в условиях планового хозяйствования (отсутствие конкуренции и т. д.) не были заинтересованы в качественном сервисе, своевременных поставках, привлекательном дизайне и поддержании высокого качества товаров. К тому же, из-за проблем, характерных для плановой экономики, периодически исчезали из продажи самые обычные товары первой необходимости. Следует отметить, что данное явление относилось не только к производству промтоваров массового потребления («ширпотреб»), но, в значительной степени, и к крупному промышленному производству (например автомобилестроению — фактически весь период «свободной торговли» её продукцией проходил в условиях строго лимитированных и нормируемых «рыночных фондов»).

Попытки реформ

В 1966-70 годах осуществлялись определенные экономические реформы, которые характеризовались внедрением экономических методов управления, расширением хозяйственной самостоятельности предприятий, объединений и организаций, широким использованием приёмов материального стимулирования. Однако вскоре у политического руководства интерес к каким-либо реформам пропал.

Развитие нефтегазового комплекса

Рабочие идут пр трубам газопровода (1976 г.)

По данным официальной статистики, экспорт нефти и нефтепродуктов из СССР вырос с 75,7 млн.т. в 1965 г. до 193,5 млн.т. в 1985 г. Главной причиной этого стало освоение месторождений Западной Сибири. При этом экспорт за свободно конвертируемую валюту составлял, по оценкам, соответственно 36,6 и 80,7 млн.т. По оценкам, выручка от экспорта нефти и нефтепродуктов, составлявшая в 1965 г. порядка 0,67 млрд. долл., увеличилась к 1985 г. в 19,2 раза и составила 12,84 млрд. долл. Кроме того, в значительных объемах с 1970-х годов экспортировался природный газ. Добыча газа в этот период увеличилась со 127,7 до 643 млрд. м.куб. Большая часть валютной выручки тратилась на импорт продовольствия и закупку товаров народного потребления. Она частично решала в этот период проблемы советской экономики (кризис в сельском хозяйстве, нехватку товаров народного потребления).

Политика

Внутренняя политика

С приходом Брежнева к власти органы госбезопасности усилили борьбу с инакомыслием — первым знаком этого был процесс Синявского — Даниэля (1965). Решительный поворот в сторону свёртывания остатков «оттепели» произошёл в 1968 году, после ввода войск в Чехословакию. Как знак окончательной ликвидации «оттепели» была воспринята отставка А. Т. Твардовского с поста редактора журнала «Новый мир» в начале 1970 г. В таких условиях среди интеллигенции, разбуженной «оттепелью», возникло и оформилось диссидентское движение, жёстко подавлявшееся органами госбезопасности вплоть до начала 1987 года, когда единовременно были помилованы более ста диссидентов и гонения на них практически разом сошли на нет. По данным Д. А. Волкогонова, Брежнев лично одобрял репрессивные меры, направленные против активистов правозащитного движения в СССР. Впрочем, масштабы диссидентского движения, как и политических репрессий, не были большими. Число ежегодно осуждаемых по «антисоветским» статьям значительно уменьшилось: если при Хрущёве можно было сесть за анекдот или просто за пьяную болтовню, то при Брежневе сажали только тех, кто сознательно выступал против советской системы. Частью системы идеологического свёртывания оттепели был процесс «ресталинизации» — подспудной реабилитации Сталина. Сигнал был подан на торжественном заседании в Кремле 8 мая 1965 г., когда Брежнев впервые после многолетних умолчаний под аплодисменты зала упомянул имя Сталина. В конце 1969 г., к 90-летнему юбилею Сталина, Суслов организовал ряд мероприятий по его реабилитации и был близок к цели. Однако, резкие протесты интеллигенции, включая её приближённую к власти элиту, заставили Брежнева свернуть кампанию. В положительном ключе Сталин упоминался даже Горбачёвым в речи в честь 40-летия Победы 8 мая 1985 года. Однако, в основном вплоть до начала 1987 года о Сталине и его времени предпочитали просто молчать. Демонстрация отказников в 1973 у здания МИД С начала 1970-х годов из СССР идёт еврейская эмиграция. Эмигрировали многие известные писатели, актёры, музыканты, спортсмены, учёные. В 1975 году происходит восстание на «Сторожевом» — вооружённое проявление неподчинения со стороны группы советских военных моряков на большом противолодочном корабле (БПК) ВМФ СССР «Сторожевой». Предводителем восстания стал замполит корабля, капитан 3-го ранга Валерий Саблин. После 1975 года за годами правления Брежнева прочно утвердилось определение: «Эпоха застоя».

Внешняя политика

Советские танки в Праге (1968 г.)

В области внешней политики Брежнев немало сделал для достижения политической разрядки в 1970-х годах. Были заключены американо-советские договоры об ограничении стратегических наступательных вооружений (правда, с 1967 года начинается ускоренная установка межконтинентальных ракет в подземные шахты), которые, однако, не подкреплялись адекватными мерами доверия и контроля. Процесс разрядки был перечеркнут введением советских войск в Афганистан (1979). В 1985-86 годах новым советским руководством были предприняты отдельные попытки улучшить советско-американские отношения, однако окончательный отказ от политики конфронтации произошёл только к 1990 г. В отношениях с социалистическими странами Брежнев стал инициатором доктрины «ограниченного суверенитета», предусматривающей акции устрашения вплоть до военного вторжения в те страны, которые пытались проводить независимую от СССР внутреннюю и внешнюю политику. В 1968 году Брежнев дал согласие на оккупацию Чехословакии войсками стран Варшавского договора (Операция «Дунай»). В 1980 году готовилась военная интервенция в Польшу. Попытки расширения советской сферы влияния на разных континентах (Никарагуа, Эфиопия, Ангола, Вьетнам, Афганистан и так далее) приводили к истощению советской экономики, финансированию неэффективных режимов.

Общество

А. Д. Сахаров

Большое внимание в СССР уделялось постоянному культурному развитию общества. Советский образ жизни — это социальные, экономические, бытовые и культурные обстоятельства, характерные для основной массы советских граждан. Все произведения искусства, литературы и кинематографа создавались под неустанным вниманием со стороны партии и оценивались с точки зрения коммунистической морали и ее идеологического влияния на общество. В «период застоя» после отката относительной демократизации времен оттепели, появилось диссидентское движение, стали известными такие имена, как Андрей Сахаров и Александр Солженицын. В период застоя происходил неуклонный рост потребления спиртных напитков (с 1,9 л чистого алкоголя на душу населения в 1952 г. до 14,2 л в 1984 г.). Происходил и непрерывный рост числа самоубийств — с 17,1 на 100 000 населения в 1965 до 29,7 в 1984 году. Криминальная обстановка в стране оставалась сложной.

Рост смертности и алкоголизация населения

В период правления Брежнева в СССР велась борьба с алкоголизацией. Так, в рамках борьбы против пьянства предпринималась попытка замены крепких алкогольных изделий на менее крепкие методом ограничения на реализацию и производство водки, с параллельными повышением производства виноградных вин и пивных напитков. Руководству медицинских учреждений и предприятий давались поручения к выявлению и принятию мер к гражданам подверженным алкоголизму, а также к разработке профилактических мер. Были созданы лечебно-трудовые профилактории для принудительного лечения особо злостных пьяниц. Тем не менее, употребление алкоголя неуклонно росло, и в 1976 в РСФСР превысило 10 литров на душу населения, стабилизировавшись в пределах 10-10,5 литров вплоть до конца 1984 г. По неофициальным подсчётам, с учётом самогоноварения употребление и вовсе превышало 14 литров.Одновременно с пьянством росла и смертность РСФСР, поднявшись с 7,6 в 1964 году до 11,6 в 1984. В своей книге М. Соломенцев указывает: «За период 1964—1984 годов значительно увеличилось производство и потребление водки и дешёвых вин (в частности „бормотухи“ из плодов и ягод), доходы от их продажи возросли в 4 раза. Стало больше прогулов, повысились преступность, увеличились заболевания, связанные с чрезмерным употреблением алкоголя». Там же говорится, что к началу антиалкогольной компании 1985 года пьянство в СССР принимало масштаб национальной катастрофы. В то же время, доктор медицинских наук А. В. Немцов считает, что рост алкоголизации происходил и в других странах мира (в частности, во Франции в 1965 г. он достигал 17,3 л/чел., что привело Шарля де Голля к необходимости принятия антиалкогольных правительственных актов. Данный исследователь считает, что «после Второй мировой, приблизительно с середины 50-х годов, когда были залечены основные раны, во всём мире, но особенно в Европе и Северной Америке, вместе с ростом материального достатка начался неудержимый рост потребления алкоголя. Благополучнейшая тогда Швеция за 30 лет — с 1946 по 1976 г. — увеличила потребление на 129 %».

Леонид Брежнев правил Советским Союзом с 1964 по 1982 годы. С легкой руки Михаила Горбачёва — первого и последнего президента СССР, это время было названо «периодом застоя». Некоторые же люди называют время Брежнева «золотым веком СССР».

Период жизни СССР 1965—1980 годов справедливо называют эпохой Брежнева, и только на злобном языке перестройки — периодом «застоя». Неудивительно, что после девяностых годов, когда люди ощутили на себе всю мерзость капитализма, опросы граждан разных национальностей, бывших жителей СССР, демонстрировали очень показательное явление. Из всех исторических эпох, как их представляли себе жители бывшей страны Советов, больше всего положительных оценок получила эпоха Брежнева, а наихудшим временем названа — перестройка.

Как в любом историческом периоде, так и в эпохе Брежнева, есть свои плюсы и есть свои минусы.

Леонид Ильич Брежнев и годы его правления не вызывает у соотечественников таких горячих споров, как Сталин или даже Хрущёв. Однако и эта личность вызывает весьма противоречивые оценки, а соответствующий период оставил самые разные впечатления в памяти народной.

В данной статье рассмотрим основные моменты эпохи правления Леонида Брежнева.

Приход к власти

Свой политический путь Леонид Брежнев начал после окончания Великой Отечественной войны и был обязан своим продвижением Никите Хрущёву.

До 1962 года положение Хрущёва как вождя партии было прочным, но потом удручающие экономические показатели, непродуманные реформы образования и хозяйственного аппарата, всё более пафосные и непредсказуемые публичные тирады Первого секретаря начали беспокоить его окружение. Внешне Брежнев демонстрировал лояльность Хрущёву, но за кулисами он в 1963 году принял участие в заговоре на стороне Алексея Косыгина, Александра Шелепина и Николая Подгорного, целью которого была замена вождя. В том же 1963 году Леонид Ильич стал вместо Фрола Козлова вторым секретарём ЦК — то есть официальным преемником Хрущёва.

14 октября 1964 года, когда Хрущёв уехал в отпуск, заговорщики созвали Центральный комитет, который поддержал их и послал Хрущёву извещение об его отставке. Брежнев стал теперь Первым секретарем партии, Алексей Косыгин — председателем Совета Министров. Последний защитник Хрущёва, Анастас Микоян, получил на один год должность Председателя президиума Верховного Совета, но потом и его заменили Подгорным.

Внутренняя политика

Главной задачей СССР с середины 50-х годов был выход из чрезвычайной программы «мобилизационного социализма» и переключение энергии военного и восстановительного периодов на развитие и модернизацию всех сфер общественной жизни.

Сегодня не многие помнят, что брежневское «застойное» время началось… с реформ. Однако, перед этим стоит сказать о «реформах» предыдущего генсека — Хрущёва, которые уничтожили частный рынок СССР.

Дело в том, что после иудиного доклада XX съезда 1956 года о сталинской системе говорилось мало, и в частности замалчивалась роль рыночных отношений.

СССР, прежде всего, зависел от внешних рынков. Когда зерно подешевело из-за «великой депрессии», нужные для выживания в войне средства мог дать лишь экспорт леса: это вызвало рост ГУЛага как производственного комплекса и возникновение в нем хозрасчёта. При всей жестокости («убивает большая пайка, а не маленькая») последний показал эффективность, и в феврале 1941 года Пленум ЦК ВПК(б) принял решение о распространении хозрасчёта на остальную экономику. Кстати, почему-то создание хозрасчёта приписывается Брежневу (как утверждается — в 1965 году).

Несмотря на войну, в ряде секторов рыночные отношения закрепились. Их выкорчевал уже Хрущёв: они мешали оформлявшемуся классу партхозноменклатуры — откуда появились «красные директора»? Брежнев в этой сфере только использовал уже сложившееся положение вещей.

Так, малый бизнес, называвшийся кооперацией, давал перед войной не менее 6% промышленной продукции, включая 40% мебели, 70% металлической посуды, почти все игрушки. На 114 тыс. предприятиях промышленности (в Москве в 1936 году их было 15 тыс.) работало 1,8 млн.чел..

Первые советские ламповые приемники (с 1930 года), радиолы (с 1935) и телевизоры (с 1939 года) выпускала ленинградская артель «Прогресс-Радио». В предпринимательском секторе работало около ста конструкторских бюро, 22 экспериментальных лаборатории и даже 2 НИИ. Промкооперация имела свою пенсионную систему (которой было лишено село), потребительское и даже жилищное кредитование.

Её льготы превосходили сегодняшние льготы малого бизнеса, а её руководители, помимо прибыли, поощрялись наряду с промышленными руководителями сопоставимого уровня.

Торговля сельхозпроизводителей облагалась налогом в 3% с оборота, что делало ненужным бухучёт. Попытки отрезать их от рынков сбыта и закабалить (в чём преуспевает сейчас мафия) карались беспощадно. Регистрация промысловых артелей занимала менее дня (источник). Но Хрущёв практически свёл легальный частный рынок к нулю, осуществив по сути захват чужой собственности и передачу его в ведение «партийных бонз». Хрущёв в 1956 году прикрыл и ликвидировал этот сектор народного хозяйства вместе с приусадебными участками (которые, кстати, при Сталине были до 1 гектара). Следует отметить, что во всесоюзной экономической дискуссии в 1951 году Д.Т. Шепилов, А.Н. Косыгин отстаивали и приусадебное хозяйство колхозников, и свободу артельного предпринимательства.

В 1956 году он постановил к 1960-му полностью передать государству все артельные предприятия — исключение составляли только мелкие артели бытового обслуживания, художественных промыслов, и артели инвалидов, причем им запрещалось осуществлять регулярную розничную торговлю своей продукцией. Разгром артельного предпринимательства был жестоким и несправедливым. Упомянутый выше «Радист» стал госзаводом. «Металлист» — Ремонтно-механическим заводом. «Красный партизан» – Канифольным заводом. «Юпитер» превратился в государственный завод «Буревестник». Артельная собственность отчуждалась безвозмездно. Пайщики теряли все взносы, кроме тех, что подлежали возврату по результатам 1956 года. Ссуды, выданные артелями своим членам, зачислялись в доход бюджета. Торговая сеть и предприятия общественного питания в городах отчуждались безвозмездно, в сельской местности за символическую плату.

В итоге в 1965 году, после снятия Хрущёва, пришлось проводить восстанавливающие реформы.

Реформа представляла собой комплекс из пяти групп следующих мероприятий:

- Ликвидировались органы территориального хозяйственного управления и планирования — советы народного хозяйства, созданные в 1957 году, предприятия становились основной хозяйственной единицей. Восстанавливалась система отраслевого управления промышленностью, общесоюзные, союзно-республиканские и республиканские министерства и ведомства.

- Сокращалось количество директивных плановых показателей (с 30 до 9). Действующими оставались показатели по: общему объёму продукции в действующих оптовых ценах; важнейшей продукции в натуральном измерении; общему фонду заработной платы; общей суммы прибыли и рентабельности, выраженной как отношение прибыли к сумме основных фондов и нормируемых оборотных средств; платежам в бюджет и ассигнованиям из бюджета; общему объёму капитальных вложений; заданий по внедрению новой техники; объёму поставок сырья, материалов и оборудования.