Сталинский «план автономизации» и его судьба

После Октябрьской революции на территории бывшей Российской империи образовалось не только несколько новых независимых государств с республиканской формой правления (как Финляндия или прибалтийские страны), но и несколько советских республик. Национальные регионы провозглашали у себя собственную советскую власть, ибо контакты их с большевистским центром в Петрограде, а затем в Москве в условиях гражданской войны были затруднены.

Но война закончилась, и стало очевидно, что будет более выгодно экономически и политически объединить эти советские республики в единое государство. Однако перед этим следовало разработать теоретическую основу такого объединения. Предложенный И.В. Сталиным план автономизации стал одним из вариантов.

Большевизм и национальное движение

Поскольку объединять предстояло советские республики, созданные по национальному признаку (Украину, Белоруссию, республики Закавказья), для понимания процесса важно знание позиции большевиков по национальному вопросу в целом. Ленин в своих статьях неоднократно подчеркивал, что коммунистам следует поддерживать движение угнетенных наций за самоопределение. Однако еще чаще он отмечал, что для большевика классовый вопрос однозначно есть и должен быть много важнее национального.

Соответственно сказанному, позиция большевиков по национальному вопросу зависела только от того, что было им выгоднее в данный конкретный момент. Подменять коммунистическую идею идеей национального самоопределения они не соглашались ни при каких обстоятельствах. Но, поскольку в условиях гражданской войны заметно усилились националистические настроения среди народов Российской империи, большевики охотно провозглашали создание национальных советских республик – это был единственный способ сохранить контроль над национальными территориями.

Позиция Ленина по вопросу будущего государственного устройства России эволюционировала со временем. Еще накануне Февральской революции он был сторонником унитарного государственного устройства. В период между Февралем и Октябрем он допускал возможность и федеративного устройства. И только после победы Октября стал сторонником федерации (в связи с конкретной ситуацией – ростом национальных движений).

Но, вопреки историческим штампам, в партии большевиков не было обязательным для всех соглашаться с мнением вождя. Многие видные партийные деятели смотрели на национальный вопрос под другим углом. В их числе был и И.В. Сталин.

Сталинский план создания СССР

В 1922 году выгоды от официального объединения национальных советских республик в одно государство были уже очевидны всем. В августе ЦК РКП(б) создало специальную комиссию для выработки условий и принципов такого объединения. Возглавил ее И.В. Сталин как нарком по делам национальностей. Поэтому предложенный комиссией план создания СССР принято называть «сталинским». Но, кроме Сталина, в составе комиссии было много других авторитетных большевиков – С.М. Киров. Г.И. Петровский, Г.К. Орджоникидзе и некоторые другие.

Однако проект плана организации новых отношений РСФСР с другими советскими республиками действительно был разработан Сталиным и представлен на рассмотрение комиссии 11 августа 1922 года. Комиссией он был одобрен.

Основные пункты этого плана сводились к следующему.

- Украина, Белоруссия, республики Закавказья входят в состав РСФСР. Вопрос о Бухаре, Хорезме и Дальневосточной республике предлагалось оставить открытым и разрешить позднее. Остальные национальные регионы (Казахстан, Киргизия, Средняя Азия) на тот момент входили в состав РСФСР.

- На национальные республики распространяется власть высших государственных органов РСФСР.

- Исключительной компетенцией органов центральной власти становятся все дела, связанные с внешней политикой, а также с транспортом, военной сферой и финансами.

- Директивам центральных структур подчиняется деятельность республиканских наркоматов труда, народного хозяйства, продовольствия, а также структуры госбезопасности.

- В компетенции республик остаются вопросы внутренних дел, просвещения, здравоохранения, сельского хозяйства и социального обеспечения.

Предусматривалось, что план будет потом рассмотрен руководством республик. Далее его следовало реализовать на Съезде Советов, как результат общего желания и стремления населения.

Судьба и значение плана автономизации

Хотя план автономизации был одобрен комиссией ЦК, он вызвал резкую критику В.И. Ленина. Ленин настаивал на объединении на принципах федерализации. Он полагал, что сильное ограничение полномочий национальных центров может усилить националистические тенденции и заставить население нерусских национальностей сравнивать советскую национальную политику с царской. Ленин обратился с письмом к руководству партии, и оно поддержало его точку зрения.

В результате при создании 30 декабря 1922 года СССР был реализован другой план – план федерализации. Он подразумевал совсем иные статус и полномочия республик.

Однако в дальнейшем в СССР де-факто действовали некоторые положения плана автономизации. Так, в структуре партии национальные организации жестко подчинялись центру (а партия являлась основной руководящей силой). По факту действовали и положения, связанные с делегированием центральной власти прав внешних сношений. Однако республики имели формальное право выхода из СССР, какового план автономизации не предусматривал.

23 сентября 1922 года генеральный секретарь ЦК ВКП(б) Иосиф Сталин представил проект «автономизации» советских республик. Если говорить вкратце, то автономизация предусматривала полное поглощение этих республик РСФСР и, по сути, лишение их независимости. Согласно плану Сталина никаких союзных республик не должно было существовать. Предполагалось, что Белоруссия, Украина и Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации наравне с другими автономными республиками.

Ленин был категорически против этого плана и настаивал на том, что союзные республики должны иметь право на независимость в рамках РСФСР.

В итоге Пленум ЦК РКП(б) утвердил план Ленина, положивший начало созданию Союза Советских Социалистических Республик.

Из интервью об этом с ведущим научным сотрудником Института российской истории РАН, доктором исторических наук, профессором РГГУ Михаилом Мухиным:

– Ленин отстаивал идею построения федеративного государства, в которое все республики должны были войти на равноправных основах, а самое главное, формировались некие надгосударственные органы. Сталин исходил из того, что все остальные республики должны были войти в состав РСФСР. В этом случае никаких надгосударственных органов не создавалось.

– Почему Ленин стремился дать республикам больше свободы, а Сталин этого не хотел?

– Ленин исходил из того, что национальные чувства надо оберегать, всячески перед ними расшаркиваться и подчеркивать: «Вы, безусловно, абсолютно суверенные, независимые, и мы с вами вместе объединяемся». Сталин полагал, что это расшаркивание не слишком нужно, а в перспективе даже и опасно. Поэтому он говорил: «Товарищи, мы все – коммунисты. Давайте все объединяться в одно государство». Дальше уже начинается мое личное мнение – я его никому не навязываю. Но у меня такое ощущение, что в 1922 году речь в какой-то степени шла о личном конфликте между Сталиным и Лениным. Ленин периодически устраивал своим ближайшим соратникам показательную порку, чтобы показать, что именно он – лидер партии и именно он командует парадом. Вот в 1922 году под такую показательную порку попал Сталин и вместе с ним его план автономизации. Никаких принципиальных, неразрешимых противоречий между Сталиным и Лениным на тот момент не было. Такие конфликты у Ленина и его ближайших сторонников случались достаточно часто. В свое время он требовал, чтобы Каменева вывели из состава ЦК, он очень жестко ругался с Троцким, а вот теперь поругался со Сталиным. Прошло бы еще три-четыре года, и он бы со Сталиным помирился, и этот вопрос вообще ушел бы во тьму веков. Но Ленин умер. Поэтому в общественном сознании отложилось, что он разошелся во мнениях со Сталиным и вскоре после этого скончался.

– Можно ли утверждать, что Сталин, в отличие от Ленина, задумывался об угрозе развала Советского Союза?

– Видите ли, с учетом того, что Сталин в свое время был наркомом [по делам] национальностей, я полагаю, что он со всеми этими национальными течениями работал очень плотно и, видимо, хорошо себе представлял потенциальную угрозу, если этого «джинна» выпустить из бутылки. Поэтому он предлагал с самого начала с этим «джинном» не заигрывать.

– Правильно ли я понимаю, что, если бы план автономизации был принят, Советский Союз просто не мог бы распасться? Ведь тогда у суверенных республик не было бы права выхода из состава СССР.

– Это очень сложный вопрос. Ведь по факту, если называть вещи своими именами, Сталин автономизацию негласно провел. Хотя формально Советский Союз был федерацией, уже к концу 1930-х годов Сталин очень серьезно урезал автономию республик. Формально это все еще была федерация, но на практике все управлялось из центра. Здесь уже вопрос был не в том, что написано в Конституции, потому что в Конституции можно было написать все что угодно. Но в 1991 году посыпалось само общество. Эти республики могли быть союзными, могли быть автономными – это ни на что по большому счету не повлияло. Советский Союз развалился не потому, что у него была неправильная Конституция, а по более глубоким причинам.

– Некоторые историки пишут, что Ленин в своем противостоянии идее автономизации также руководствовался экономическими принципами. Еще в 1913 году он писал: «Мы в принципе против федерации – она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства».

– Вы знаете, до революции у Ленина была вообще очень своеобразная позиция: мы всем нациям предоставим право на независимость, но они, пролетарии других национальностей, сами же не захотят от нас уходить. Поэтому он писал, что при всех прочих равных обстоятельствах мы – за унитарное государство. И только уже после 1917 года, исходя из достаточно сиюминутных политических соображений, он поднял на щит союз с различными национальными движениями.

– Я читала, что Ленин всю жизнь метался между идеями государственности и глобализма.

– Он был гениальный тактик и отнюдь не догматик. Он не то чтобы метался, просто он танцевал на пороховой бочке, жонглируя пылающими факелами. Ему было не до догм, а главное было сделать так, чтобы под ногами все не взорвалось.

Екатерина Соловьёва, 23.09.2017 https://histrf.ru/read/articles/kakim-stalin-vidiel-nachalo-sssr

100 лет тому назад на политической карте мира появилось новое образование, которому было суждено сыграть одну из ключевых ролей в судьбах ХХ века, — СССР. Договор об образовании Союза был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. В день столетия ушедшей сверхдержавы «Известия» вспоминают, как это было.

Шестая часть суши

К 1922 году на огромной территории бывшей Российской империи образовалось несколько независимых советских республик — кроме РСФСР это Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика — объединение Армении, Грузии и Азербайджана). На Востоке возникли две народные советские республики — Хорезмская и Бухарская. Во время Гражданской войны все они были союзниками, все выступали против белых армий и собственных националистов и с помощью Москвы боролись с внутренней контрреволюцией.

Вступление конных частей Красной армии в Казань. 1918 год.

Фото: РИА Новости

Идея большого государства возникла на волне победы Красной армии в Гражданской войне, когда казалось, что действительно «нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Москва чувствовала в себе силы, чтобы объединить шестую часть обитаемой суши и почти всю территорию бывшей Российской империи.

В военном отношении все новые государства признавали гегемонию РСФСР. Но в 1922 году республики, объединенные авторитетом российских большевиков, начинали вести и общую внешнюю политику. В феврале их эмиссары подписали соглашение о передаче своего представительства РСФСР на международной конференции, посвященной экономическим и финансовым вопросам, которая проводилась в итальянской Генуе. Стало ясно, что необходимо более тесное объединение — и административное, и экономическое. Выжить поодиночке было труднее.

Спор об автономизации

До 1917 года и в первые годы после революции большевики, включая их вождя, видели социалистическую Россию унитарной. Для областей с особым национальным составом предлагались варианты культурной автономии. Но реальность внесла коррективы в этот план. Приходилось считаться с тем, что за несколько лет хаоса в Киеве, Тифлисе, Минске обозначилось стремление к суверенитету, полное уничтожение которого местное население восприняло бы как агрессию.

С августа 1922 года начала работать специальная комиссия, которая должна была определить общее будущее еще разобщенных советских республик. Председательствовал Иосиф Сталин — нарком по делам национальностей и генеральный секретарь ЦК РКП(б). Именно он был инициатором объединения советских республик в единое государство.

План, разработанный под руководством Сталина, предполагал вступление независимых советских республик в состав РСФСР на правах автономий. Сталинский проект поддержали далеко не все. Например, председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский (кстати, этнический болгарин, родившийся на Балканах, под Сливеном) писал: «Формальное упразднение независимых республик явится источником затруднений как за границей, так и внутри Федерации». Не согласились с таким ущемлением «самостийных» прав и на Украине, и в Белоруссии, и в Грузии. Но главное, что противником автономизации оказался Владимир Ленин — председатель Совнаркома РСФСР и признанный лидер большевистской партии. Он принялся корректировать Сталина — и в письмах, и во время личной встречи.

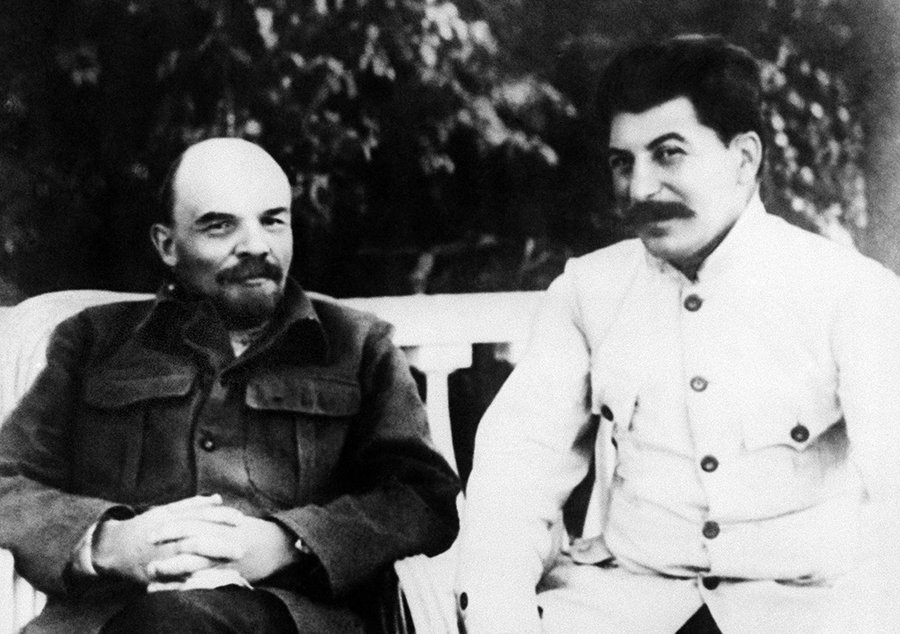

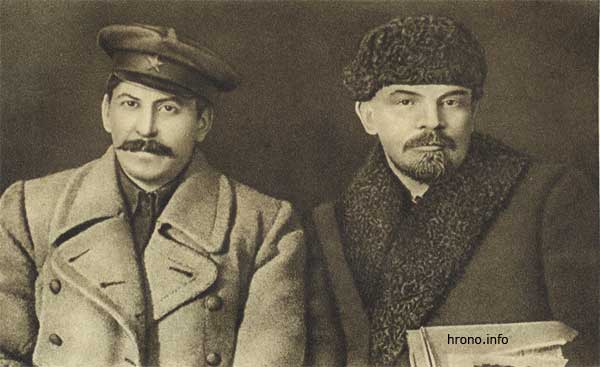

Фото: TASS/ASSOCIATED PRESS

Ленин и Сталин

Ленин предлагал создать «новый уровень» федерации, в котором РСФСР будет формально иметь равные права с украинскими, белорусскими и другими товарищами, имевшими к 1922 году независимый статус. Возникло и первое название будущего государства — Союз Советских Республик Европы и Азии.

Ленин категорично выступал за национально-территориальный принцип формирования республик, как автономных внутри РСФСР, так и будущих союзных. Несмотря на скверное самочувствие, в этом вопросе он оставался непреклонным — и Сталину приходилось сдавать позицию за позицией.

Границы между республиками «нарезались» порой произвольно. Судьбу спорных территорий Ленин старался решать как можно быстрее, чтобы хотя бы на время прекратить распри. Марксист, веривший в постепенное отмирание государства, он считал эти игры тактическим компромиссом перед национальным самосознанием. Главным для него было другое: партийная дисциплина, которая станет стержнем Союза, и опора на пролетариат, который, как считалось, един, независимо от кордонов и старорежимных предрассудков.

Советский Союз многие большевики ленинского поколения считали «рубашкой на вырост». Они надеялись, что не за горами новые пролетарские революции и на Западе, и на Востоке. СССР воспринимался как модель будущего всемирного интернационала. И новые советские республики будут постепенно присоединяться к Москве. Германская, Венгерская, а не исключено, что и Китайская — и так далее. Любопытно, что после 1945 года, когда в Восточной Европе и в Азии появится целый ряд «социалистических стран», Сталин не вспомнит об этой идее и присоединять их к Союзу не станет. Не присоединили к СССР и Монголию, хотя политические предпосылки для такого шага имелись с 1924 года — и жители этой дальневосточной страны вряд ли восприняли бы присоединение к большому соседу негативно.

Фото: РИА Новости

Григорий (Серго) Орджоникидзе

Очень показателен скандал, разразившийся 20 октября 1922-го между Серго Орджоникидзе и группой грузинских коммунистов, которых он саркастически именовал «социал-духанщиками». Серго отстаивал сталинскую автономизацию, его противники ратовали за более широкие права для республик. Когда один из них — Акакий Кобахидзе — назвал Орджоникидзе сталинским ишаком, да еще и упрекнул в барстве, тот не сдержался и ударил обидчика. По жалобе грузинских товарищей этот инцидент расследовала комиссия во главе с Феликсом Дзержинским, который неожиданно для Ленина поддержал позицию Серго. Вождя это привело в ярость. Ленин обвинил в великодержавном шовинизме и Серго, и Сталина, и Железного Феликса и потребовал «примерно наказать тов. Орджоникидзе» — как «великорусского держиморду». Зацепившись за этот конфликт, Ленин гроссмейстерски выполнил свою задачу: идея централизованного Советского государства оказалась скомпрометированной.

Овации в Большом театре

18 ноября в «Правде» вышло программное интервью Сталина, в котором он уточнил свою позицию в компромиссном духе: «упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрусения, т.е. реакционным донкихотством, вызывающим возражения даже со стороны таких мракобесов русского шовинизма, как черносотенец Шульгин». В итоговой Декларации об образовании СССР за каждой республикой признавалось право о выходе из Союза. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки, споры поутихли.

Новый договор об образовании Союза в начале декабря рассматривали в советах Украины, Белоруссии и Закавказья. Все три съезда поддержали идею создания СССР. Последним принял такое решение Х Всероссийский съезд Советов — 30 декабря 1922 года. Всё должно было указывать на то, что это не Россия сколачивает новую империю, а «дети разных народов» стремятся объединиться, чтобы вместе развиваться и строить социализм.

30 декабря 1922 года представители четырех республик в московском Большом театре открыли I Всесоюзный съезд Cоветов. Ленин по болезни на съезде не присутствовал, но его избрали почетным председателем, а с докладом об образовании Союз Советских Социалистических республик выступил Сталин, подчеркнувший, что советская власть «становится серьезной международной силой». Предполагалось, что не за горами и образование новых республик в Средней Азии, в Туркестане, который на первых порах входил в Российскую Федерацию. Представители Бухары и Хорезма, выступившие на съезде, заверили коллег, что народы Средней Азии в скором будущем готовы присоединиться к Союзу.

Съезд, на который собрались 2215 делегатов из четырех республик, утвердил и Декларацию, и Договор об образовании СССР. Гимном Союза стал «Интернационал», а государственным флагом — красное знамя. Герб СССР намекал на всемирное значение Союза — в его центре красовался земной шар. При этом у каждой республики имелась и собственная символика — гимн, флаг и герб.

Фото: Global Look Press/Viktor Chernov

Без международного резонанса провозглашение нового государства не прозвучало бы так ярко. От имени Коминтерна съезд на чистом французском языке приветствовал болгарский революционер Васил Коларов, утверждавший, что в этот день впервые в истории «массы многочисленных народов, обитающих на такой большой территории, осуществляют право свободно располагать сами собой, обладая высшей властью и провозглашая безусловное право выходить из союза в любое время, если их высший интерес укажет на это».

Съезд избрал первый орган власти СССР — союзный Центральный исполнительный комитет, в который вошли по пять человек от каждой республики. Финальная речь Михаила Калинина потонула в овациях. Все понимали, что накануне нового 1923 года в истории народов, вошедших в СССР, открылась новая глава. С этого дня и началась история новой страны, которую со временем стали называть одной из двух сверхдержав ХХ века.

«Великие Штаты ССР»

Проект Советского Союза был смелым экспериментом. Большевики считали себя строителями нового мира и, конечно, не боялись создавать нечто небывалое. Но имели значение и аналоги. Самый очевидный из них — Соединенные Штаты Америки. Недаром Сергей Есенин называл свою страну великими штатами СССР. Сравнивали новую страну и с Великобританией.

Но не будем забывать и о Российской империи, которую тоже трудно было назвать абсолютно унитарным государством. Достаточно вспомнить титул самодержца — он и царь Казанский, и царь Астраханский, и царь Польский, и царь Сибирский, и царь Херсонеса Таврического, и царь Грузинский. И Финляндия, например, даже на Олимпийских играл и чемпионатах мира по фигурному катанию, борьбе и конькобежному спорту выступала под своим флагом, отдельно от Российской империи. Особое положение в империи сохраняли Хивинское ханство и Бухарский эмират — вассалы Петербурга с широкой автономией. Статусную разнородность частей большого государства СССР во многом унаследовал именно от империи, которую после февраля 1917 года официально принято было считать «тюрьмой народов». Но — на основе национального самоопределения.

Структура СССР отличалась сложностью. На верхнем уровне — союзные республики, которых изначально было четыре, к 1940 году стало 16, а в 1956, когда Карело-Финская ССР стала автономией в составе Российской Федерации, осталось 15. Вторая ступень — автономные республики, среди которых выделялись такие крупные и многонаселенные, как Татарская ССР. Третий уровень, означавший еще меньше самостоятельности, — это автономные области и автономные округа. Они входили в составы краев, которые формировались не на национальной основе. В то же время все народы страны имели равные права, это считалось непреложным принципом.

Признаемся, что эту запутанную иерархию субъектов Союза в СССР мало кто знал назубок. Возможно, потому, что, несмотря на внешнюю лоскутную разнородность, внутренне страна оставалась спаянной. Единая армия, внешняя политика, спецслужбы, правящая партия, которая курировала все вопросы «от Москвы до самых до окраин», — всё это напоминало скорее унитарное государство. Объединяло и решение общих производственных задач. На «стройках века», как правило, трудились представители всех республик. Важную роль в консолидации СССР сыграл и русский язык, ставший благодаря развитой системе образования «средством культурного взаимообогащения всех народов» страны. Москва поддерживала национальные языки коренных народов СССР. Создавались алфавиты, лингвистические школы, изучался фольклор. Издание книг и прессы на различных «коренных» языках тоже считалось задачей многонационального советского государства. Но в то же время повсюду развернулось обучение русскому. И благодаря школе и радио к началу Великой Отечественной войны знать его на окраинах бывшей империи стали гораздо лучше, чем до 1922 года.

Автомобили «Чайка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В 1970-е в Советском Союзе много говорили о том, что «в нашей стране возникла новая историческая общность — советский народ». Это не было преувеличением. Речь не шла о стирании границ между представителями разных народов, но наднациональная идентичность действительно сформировалась. Сработало сразу несколько факторов: схожий образ жизни, стиль воспитания, общая идеология и массовая культура…

Модель СССР оказалась устойчивой и удачной для того, чтобы сгладить межнациональные и даже межцивилизационные противоречия. Советский Союз выдержал испытание Второй мировой войной и, несмотря на неизбежные противоречия, стал только крепче в послевоенные годы, когда республики — все вместе — преодолевали разруху и строили «социализм как реальность». Но потом началось время противоречий и радикальных реформ, которые оказались несовместимыми с советской системой. Роковым стало и право республик на выход из Союза, о котором десятилетиями никто не вспоминал. Им воспользовались в кризисном 1991-м.

По меркам истории СССР просуществовал недолго: 69 лет. Но вычеркнуть его из истории невозможно. Во-первых, СССР в известной степени остается образцом для нескольких государств на Земле, включая Китайскую Народную Республику. Во-вторых, роль Советского Союза во Второй мировой войне еще много лет во многом будет определять судьбу человечества. Советскую символику до сих пор можно увидеть и на антарктическом полюсе недоступности, и в океанских глубинах, и в космосе. Кроме того, ностальгия по советским временам даже сегодня, через 31 год после распада Союза, многое определяет на пространстве бывшего СССР. И с этим нельзя не считаться.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

Cегодня, на повестке дня стоят вопросы создания новых интеграционных объединений государств, как и почти 100 лет назад, когда в 1920-ых обсуждался вопрос о формировании нового многонационального межгосударственного образования — Союза евразийских стран, который вошёл в историю, как Союз Советских Социалистических Республик. Важнейшим вопросом, горячо обсуждавшимся тогда был вопрос статуса республик, которые образуют новый союз. И в этом вопросе было две генеральных линии: Сталина и Ленина. Тогда возобладала линия Ленина, предоставлявшая большую независимость и дававшая суверенным республикам возможность выхода из состава СССР, что было использовано в 1991 году для развала Союза.

Какой была бы сегодня Беларусь, если бы возобладала линия Сталина? Может быть, мы бы до сих пор жили бы в Советском Союзе? Хорошо это было бы или плохо? Об этом — наша статья.

Автономизация — термин, возникший в связи с работой комиссии, созданной по решению ЦКРКП(б) в августе 1922 для выработки предложения по объединению в единое государство независимых советских республик (РСФСР, УССР, ЗСФСР, БССР). В работе комиссии принимали участие: И. В. Сталин (председатель, нарком национальностей), Г. И. Петровский, А. Ф. Мясников, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, В. М. Молотов, А. Г. Червяков и др. План автономизации, предложенный Сталиным и принятый комиссией, предполагал провозглашение РСФСР государством, в которое входят на правах автономных республик УССР, ЗСФСР, БССР; соответственно высшими органами власти и управления в стране должны были стать ВЦИК, СНК и СТО РСФСР.

Текущие же взаимоотношения, сложившиеся к этому времени между независимыми республиками, строились на основе равноправных договоров о военно-политических и экономических союзах. Задачи укрепления обороны, восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства по пути социализма, политического, экономического и культурного подъёма всех национальностей требовали более тесного сплочения советских республик в единое многонациональное государство. Вопрос о политической форме многонационального советского социалистического государства и был главным в работе комиссии ЦК партии.

Центральные партийные органы Белоруссии, Украины, Закавказской федерации весной и летом 1922 года поставили вопрос о необходимости урегулирования взаимоотношений между этими республиками и РСФСР.

К пленуму ЦК РКП(б) по этому вопросу И.В. Сталин подготовил проект резолюции «О взаимоотношении РСФСР с независимыми республиками», который был одобрен комиссией Оргбюро ЦК. Проект предусматривал «автономизацию» независимых национальных республик — включение их в состав Российской Федерации на правах автономных республик.

25 сентября 1922 года материалы комиссии были направлены Ленину в Горки. Ленин внимательно ознакомился с ними, имел беседы с членами комиссии, другими деятелями партии и государства, работниками из республик.

План автономизации

План автономизации Сталина предполагал, что не будет никаких союзных республик, но Беларусь, Украина, Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации как Туркестанская АССР, как Башкирия, Татарстан и другие автономные республики. Если бы был осуществлён план Сталина, то никакого «развала-распада СССР в 1991 году» не было бы, ибо субъекты Российской Федерации априори не имеют права выхода из состава России (РФ-РСФСР). Т.е. сейчас была бы Республика Беларусь или Республика Украина — субъект Российской Федерации, Глава которой назначался бы Президентом Российской Федерации (или Секретарём ЦК) или избирался гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Беларуси или Украины (регионов России), по российским законам. Аналогичная судьба постигла бы Казахстан и прочие республики.

Самое интересное, что Ленин на первых порах вовсе не протестовал против автономизации. Уже в начале 1922 года вполне могла бы возникнуть единая социалистическая Россия, включавшая в свой состав Белоруссию, Украину и Закавказье. И тогда у нас была бы совсем иная история, и совсем иное государство сегодня.

Но создание единого государства было отложено — по инициативе Сталина. В январе 1922 года нарком иностранных дел Чичерин поставил вопрос — как же быть с представительством национальных республик на международной Генуэзской конференции? Ведущие державы соглашались вести переговоры с РСФСР, но были категорически против участия в них её сателлитов. Наркоминдел предлагал поступить просто — взять, да и включить республики в РСФСР. Но Сталин посоветовал не торопиться, а подготовиться к процессу объединения как следует — в течение нескольких месяцев.

Иосифа Виссарионовича тут даже и упрекнуть-то нельзя — и даже как-то грешно. Уж сколько мы знаем разного рода поспешных реформ, которые только загубили разного рода благие начинания. И, тем не менее, так получилось, что благоприятный момент был упущен. А в течение нескольких месяцев в политическом мировоззрении Ленина произошёл крутой перелом. Что же случилось?

Ленин пытался вести себя как стопроцентный прагматик от политики и идеологии. Он считал, что в разные периоды можно использовать совершенно разные формы организации — в том числе и государственной. В вопросах о национально-государственном строительстве он следовал за Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, которые также относились к государству, как орудию реализации политических идей. В принципе, «классики» были против федерации, предпочитая ей унитарную республику. Яснее всего об этом написал Энгельс в 1891 году:

По-моему, для пролетариата пригодна лишь форма единой и неделимой республики. Федеративная республика является еще и теперь в общем и целом необходимостью на гигантской территории Соединенных Штатов, хотя на востоке их она уже становится помехой. Она была бы шагом вперед в Англии, где на двух островах живет четыре нации… Она давно уже сделалась помехой в маленькой Швейцарии… Для Германии федералистическое ошвейцарение ее было бы огромным шагом назад.

Ленин мыслил также. В 1913 году он писал:

Мы за демократический централизм, безусловно. Мы против федерации. Мы за якобинцев против жирондистов… Мы в принципе против федерации — она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства.

А годом позже он высказывался не менее категорично:

Ставить в свою программу защиту федерализма вообще марксисты никак не могут, об этом нечего и говорить.

В то же самое время Маркс, Энгельс и Ленин признавали, что при определённых условиях федерация может быть необходимой. Например — для того, чтобы предотвратить развал крупного государства. Дескать, если не получается решить вопрос посредством унитаризма, то можно прибегнуть и к федерализму — рассматривая его как переходный этап, какой вопрос сегодня особо актуален для Украины. Образцом подобной диалектики Ленин считал проект «классиков» по созданию федеративного союза Англии и Ирландии.

Более того, накануне Февральской революции 1917 года Ленин выступил с проектом создания «Соединенных Штатов мира», заявив о том, что они:

являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом,— пока полная победа коммунизма не приведёт к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического, государства («О лозунге Соединенных Штатов Европы»).

Это уже был типичный красный глобализм, который никогда не «отпускал» Ленина. Можно даже сказать, что Ленин-глобалист постоянно душил Ленина-государственника. Если Брестский мир заключил Ленин-государственник, заблокировав таким образом сценарий всемирной перманентной революции (продлись война ещё несколько лет — революции запылали бы по всей Европе), союзный договор проектировал Ленин-глобалист, на которого и делал ставку мозговой трест, выдвинувший Ленина, как одного из проводников идеологию перманентной революции марксизма.

Потому единое советское государство Ленин-глобалит создавал именно как основу этих самых «Социалистических штатов мира».

При этом Ленин-государственник, конечно же, не хотел отделения от России «национальных окраин». И он считал, что именно федерализм поможет сохранить государственное единство, столь необходимое для реализации коммунистического проекта. Отсюда и знаменитое право на отделение, которое Ленин торжественно обещал «нацменьшинствам». Он понимал его как некую формальность, которая окажет грандиозное пропагандистское воздействие на «окраины». Логика была такой:

Пусть кто хочет, тот и отделяется, тем более, что процесс отделения идёт уже и без нас — полным ходом. Мы потом всё вернём назад, главное — выставить себя защитниками «угнетённых» наций.

Но вот В.И. Ленин (он уже был болен) в 1922 году, ознакомившись с материалами комиссии и побеседовав с рядом товарищей, направил 26 сентября 1922 письмо членам Политбюро ЦК РКП(б), в котором выступил с принципиальной критикой плана автономизации Сталина:

По-моему, — писал он, — вопрос архиважный, Сталин немного имеет устремление торопиться.

Хотя именно Сталин отложил этот вопрос в начале 1922 года. Может быть в этой фразе проступил Ленин-государственник, рассматривающий право выхода, как пропагандистское средство, а реально, предполагавший унитаризацию Союза со временем.

В письме Ленин предлагал сформулировать первый пункт резолюции в том смысле, что независимые советские национальные республики не вступают в Российскую Федерацию, а объединяются вместе с РСФСР в новое государственное образование.

…Мы, — указывал Ленин, — признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, [Союз Советских Социалистических Республик]. Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам», не уничтожали их независимости, а создавали ещё новый этаж, федерацию равноправных республик.

— писал Ленин (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 211). Ленин подчёркивал, что надо не уничтожать независимость республик, а создать:

… ещё новый этаж, федерацию равноправных республик (там же, с. 212).

Исходя из принципа объединения советских республик как равноправных и суверенных республик, Ленин предложил также по-новому сформулировать и другие пункты резолюции, предусмотрев создание общесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, образование ряда общесоюзных наркоматов и т.д.

6 октября 1922 Ленин направил в Политбюро ЦК партии записку, в которой категорически настаивал на равноправном представительстве всех союзных республик в руководстве общефедеральным ЦИКом (см. там же, с. 214).

Ленинский план Союза

Ленинский план создания Союза Советских Социалистических Республик лёг в основу нового проекта комиссии, который был доложен Сталиным и утверждён Пленумом ЦК РКП(б) 6 октября 1922.

К критике плана автономизации Ленин вернулся в одном из своих последних писем — «К вопросу о национальностях или об «автономизации»». Ленин писал, что «…вся эта затея, «автономизация», в корне была неверна и несвоевременна» (там же, с. 356), что она может принести только вред, извращая в духе «великодержавного шовинизма» идеи объединения советских республик. Проект автономизации нарушал принцип самоопределения наций, предоставляя независимым республикам лишь право автономного существования в пределах РСФСР.

Владимир Ильич считал, что автономизация не отвечала задачам дальнейшего укрепления дружбы народов, могла дать повод националистам для демагогических измышлений о «неравноправии». Следует заметить, что националисты всё равно развели такую демагогию.

Ленин-глобалист в этом письме выступал уже против чрезмерного централизма в вопросах объединения, требовал максимального внимания и осторожности в решении вопросов национальной политики. Объединение республик должно осуществляться в такой форме, которая действительно обеспечит равноправие наций, укрепит суверенитет каждой союзной республики:

…следует оставить и укрепить союз социалистических республик; — писал Ленин, — об этой мере не может быть сомнения. Она нам нужна, как нужна всемирному коммунистическому пролетариату для борьбы с всемирной буржуазией и для защиты от её интриг (там же, с. 360).

В соответствии с ленинским планом объединения советских республик И.В. Сталин переработал резолюции комиссии Оргбюро ЦК. Новый проект был разослан членам и кандидатам в члены ЦК РКП(б). Октябрьский (1922 года) пленум ЦК РКП(б) поддержал позицию Ленина, принял резолюцию, составленную на основе его предложений, и поручил комиссии под председательством Сталина выработать проект Закона об образовании СССР для внесения его на Съезд Советов.

Письмо Ленина было оглашено на заседании руководителей делегаций 12-го съезда РКП(б) (апрель 1923), его указания легли в основу резолюции съезда «По национальному вопросу» (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/61364/Автономизация).

Таким образом, в 1922 году Ленин-глобалист раскритиковав план Сталина, создал Союз ССР, при этом наделив каждую суверенную союзную республику правом свободного выхода из состава Советского Союза. Конечно, на практике после смерти Ленина это право было лишь на бумаге, но оно рефреном шло через Союзный договор 1922 года (статья 26), все союзные и республиканские конституции, чем и воспользовалась в частности Беларусь и Украина в 1991 году (о праве свободного выхода из СССР — статья 72 Конституции СССР 1977 года и статья 69 Конституции УССР 1978 года; о суверенитете УССР статья 68 Конституции УССР 1978 года, что удивительно,в Конституции БССР того же 1978 года — это также статьи 69 и 68 соответственно http://www.pravo.by/main.aspx?guid=2081).

Что имел в виду Путин?

21 января 2016 года Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте по науке и образованию (http://www.kremlin.ru/events/president/news/51190), на котором они обсудили момент создания Советского Союза и ошибку Владимира Ильича Ленина.

М.Ковальчук:

…Вопрос заключается в том: сегодня, при сегодняшней системе тот, кто по факту, по праву есть ведущий, может или не может взять на себя функции и ответственность за развитие некоей области? Ведь мы делим не спецпаёк, а спецответственность. Это очень важная вещь.

Вы знаете, у Пастернака есть короткая поэма «Высокая болезнь», там он анализирует Октябрьскую революцию и в конце он говорит такую вещь про Ленина: «Тогда, его увидев въяве, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица». Ответ какой: «Он управлял течением мысли и только потому — страной».

У нас вопрос заключается в том, что мы должны найти организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях, и это можно сделать, только имея инициативно эти организации, если они есть, и помочь им административно.

В.Путин:

…По поводу того, что главное — управлять течением мысли. Это правильно, конечно. Михаил Валентинович, управлять течением мысли — это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так сама по себе идея правильная. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее — заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там — надо подумать ещё, какая мысль…

Из слов Владимира Путина однозначно неясно — критиковал ли он Ленина или план автономизации Сталина, но, если судить по другим его высказываниям, то критика всё-таки была направлена на Ленина за его идеи полной независимости республик. Ведь именно на этой основе в дальнейшем формировалось руководство республик с доминированием титульной нации проживания в них.

Дополнительным подтверждением этого стало заявление Владимира Путина от 23 сентября 2016 года на встрече с руководителями партий, прошедших в государственную Думу после выборов 2016:

Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого,

— сказал российский лидер.

Хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства,

— добавил глава государства.

План Ленина послужил базисом и исторической основой для будущего развала СССР, а одним из этапов развития этого процесса, той самой бомбой-запалом, стало назначение на руководящие посты в этих республиках, в первую очередь, по признакам принадлежности к титульной нации, а не по признаками высокого управленческого профессионализма. Так формировалась клановость и «элитарная» замкнутость в республиках и без того во многом отставших в историческом и культурном развитии.

С другой стороны, сегодня развивается Евразийский Союз, как объединение равноправных государств, уважающих суверенные права стран, в него входящих. Почему же критика Владимира Путина нацелена тогда на Ленина, а не на Сталина?

Дело в том, что не только исторические условия другие — мы сегодня живём в новом информационном состоянии, в условиях изменившейся логики социального поведения (о ней читайтеhttp://inance.ru/2015/03/smena-logiki/), но и информационно-алгоритмическое состояние нашей суперсистемы — другое.

В то время основой информационно-алгоритмического обеспечения коммунистов и лиц, к ним примкнувших, был марксизм. Он являлся общим языком, на котором общались между собой политические силы того времени: трокцисты, меньшевики, большевики, бюрократы, выражающие на нём зачастую противоположные идеалы, ценности и цели (о разнице между ними читайтеhttp://inance.ru/2015/07/bolshevizm/). Проблема марксизма была в том, что он не позволял им размежеваться между собой, поскольку был во многом неопределённым языком, что ярко выразилось в «хобби» советской интеллигенции «читать между строк».

Сегодня ситуация несколько иная. У нашей общей цивилизации есть собственная Концепция устройства общественной жизни, альтернативная западной, ядром которой является достаточно общая теория управления, являющаяся универсальным языком междисциплинарного общения, поскольку все процессы в Мироздании можно описать как процессы самоуправления или управления. Это новое информационно-алгоритмическое обеспечение позволяет размежеваться различным политическим группам по их идеалам, ценностям и целям, а всему обществу в целом — выработать цели и методы их достижения, разделяемые всеми социальными и политическим группами, то есть — консолидировать усилия.

Реинтеграция

Сегодня на постсоветском пространстве активно идёт процесс реинтеграции осколков в новую общность, потенциально более обширную, поскольку её единство сплетается не на основе какой-либо идеологии, как это было в Советском Союзе, а на основе общих методов решения проблем.

И Беларусь с Россией во многом — зачинатели этого процесса, что отразилось и в том, что методы интеграции на основе равноправия и взаимоуважения внутри таких объединений как Евразийский Союз, БРИКС, ШОС были апробированы в Союзном Государстве России и Беларуси и зафиксированы в 2010 году, в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь (http://mvd.gov.by/ru/main.aspx?guid=14961):

Меры по защите от внешних угроз национальной безопасности сосредотачиваются на следующих направлениях:

— проведение последовательной и сбалансированной многовекторной внешней политики, основанной на принципах взаимоуважения, равенства и партнёрства, невмешательства в дела суверенных государств;

— своевременное выявление, предупреждение и пресечение политико-дипломатическими методами попыток вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь со стороны зарубежных государств и их спецслужб, международных организаций, а также иных сил, не являющихся признанными субъектами международных отношений;

— противодействие применению в международной практике экономических, политических и иных мер принудительного характера, направленных на ущемление суверенных прав государств, либо поощрению таких мер;

— решительное отстаивание национальных интересов в рамках международных организаций и союзов, в том числе регионального характера, содействие укреплению авторитета Республики Беларусь и позиций этих структур в системе международных отношений;

в конце 2015 года, в «Стратегии национальной (!) безопасности Российской Федерации» (http://kremlin.ru/acts/news/51129):

Обеспечению национальных интересов способствует активная внешняя политика Российской Федерации, направленная на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, опирающейся на международное право и основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций.

С точки зрения рьяных националистов такие положения — ущемляют ту нацию, которую они прочат «лучшей из прочих», поскольку именно в этом выражается национализм, от чего всего один шаг к нацизму — проведению конкретной политики подавления других «худших» наций.

Для людей же с развитым национальным самосознанием, понимающих и сохраняющих особенности своего народа, но не во вред другим народам, а с уважением к их национальной самобытности, такие принципы интеграции не только приемлемы, а во многом — единственно возможны для сохранения себя перед лицом унифицирующей массовой культуры западной цивилизации, перемалывающей любые народы в единую безликую, но разукрашенную искусственными примитивными субкультурами массу.

Так что национализм всегда может быть только мелкобуржуазный.

ПослеСловие

План автономизации, предложенный Сталиным, был актуален для своего времени, и пойди мы по этому пути, может быть Советский Союз до сих пор бы существовал и процветал, но история пошла по другому пути, и после эпохи тяжёлых испытаний мы опять возвращаемся к созданию Союза евразийских стран, но уже в новых информационных условиях. Теперь, когда существует достаточно общая теория управления, позволяющая обеспечить реальный суверенитет, как реализованную способность государственной власти осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней и внешней политики государства. Подробнее о том в чём заключается реальный суверенитет, читайте статью «Суверенитет Российской Федерации — декларации и практика» (http://inance.ru/2015/08/suverenitet/).

Многие осколки бывшего Советского Союза, увы, не смогли организоваться в полноценно самостоятельные государства, поскольку их «элиты» жили, а многие и живут по принципу «взяли власть — гуляй всласть», а до народа и развития им нет никакого дела, и потому могут существовать они только за счёт вливаний извне.

Сменивший Москву в СССР на этой роли ныне Западный мир оказался куда как менее щедр. И потому эти осколки явно ждёт незавидное будущее в лоне западной цивилизации… если вообще ждёт какое-то будущее, учитывая тот общекультурный кризис, в который Запад погружён намного более Русской или Восточной цивилизаций.

А какое будущее ждёт евразийскую интеграцию, зависит от меры понимания и усилий каждого.

Источник

Cегодня, на повестке дня стоят вопросы создания новых интеграционных объединений государств, как и почти 100 лет назад, когда в 1920-ых обсуждался вопрос о формировании нового многонационального межгосударственного образования — Союза евразийских стран, который вошёл в историю, как Союз Советских Социалистических Республик. Важнейшим вопросом, горячо обсуждавшимся тогда был вопрос статуса республик, которые образуют новый союз. И в этом вопросе было две генеральных линии: Сталина и Ленина. Тогда возобладала линия Ленина, предоставлявшая большую независимость и дававшая суверенным республикам возможность выхода из состава СССР, что было использовано в 1991 году для развала Союза.

Какой была бы сегодня Беларусь, если бы возобладала линия Сталина? Может быть, мы бы до сих пор жили бы в Советском Союзе? Хорошо это было бы или плохо? Об этом — наша статья.

Автономизация — термин, возникший в связи с работой комиссии, созданной по решению ЦКРКП(б) в августе 1922 для выработки предложения по объединению в единое государство независимых советских республик (РСФСР, УССР, ЗСФСР, БССР). В работе комиссии принимали участие: И. В. Сталин (председатель, нарком национальностей), Г. И. Петровский, А. Ф. Мясников, С. М. Киров, Г. К. Орджоникидзе, В. М. Молотов, А. Г. Червяков и др. План автономизации, предложенный Сталиным и принятый комиссией, предполагал провозглашение РСФСР государством, в которое входят на правах автономных республик УССР, ЗСФСР, БССР; соответственно высшими органами власти и управления в стране должны были стать ВЦИК, СНК и СТО РСФСР.

Текущие же взаимоотношения, сложившиеся к этому времени между независимыми республиками, строились на основе равноправных договоров о военно-политических и экономических союзах. Задачи укрепления обороны, восстановления и дальнейшего развития народного хозяйства по пути социализма, политического, экономического и культурного подъёма всех национальностей требовали более тесного сплочения советских республик в единое многонациональное государство. Вопрос о политической форме многонационального советского социалистического государства и был главным в работе комиссии ЦК партии.

Центральные партийные органы Белоруссии, Украины, Закавказской федерации весной и летом 1922 года поставили вопрос о необходимости урегулирования взаимоотношений между этими республиками и РСФСР.

К пленуму ЦК РКП(б) по этому вопросу И.В. Сталин подготовил проект резолюции «О взаимоотношении РСФСР с независимыми республиками», который был одобрен комиссией Оргбюро ЦК. Проект предусматривал «автономизацию» независимых национальных республик — включение их в состав Российской Федерации на правах автономных республик.

25 сентября 1922 года материалы комиссии были направлены Ленину в Горки. Ленин внимательно ознакомился с ними, имел беседы с членами комиссии, другими деятелями партии и государства, работниками из республик.

План автономизации

План автономизации Сталина предполагал, что не будет никаких союзных республик, но Беларусь, Украина, Закавказье войдут в состав России (РСФСР) на правах субъектов Федерации как Туркестанская АССР, как Башкирия, Татарстан и другие автономные республики. Если бы был осуществлён план Сталина, то никакого «развала-распада СССР в 1991 году» не было бы, ибо субъекты Российской Федерации априори не имеют права выхода из состава России (РФ-РСФСР). Т.е. сейчас была бы Республика Беларусь или Республика Украина — субъект Российской Федерации, Глава которой назначался бы Президентом Российской Федерации (или Секретарём ЦК) или избирался гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Беларуси или Украины (регионов России), по российским законам. Аналогичная судьба постигла бы Казахстан и прочие республики.

Самое интересное, что Ленин на первых порах вовсе не протестовал против автономизации. Уже в начале 1922 года вполне могла бы возникнуть единая социалистическая Россия, включавшая в свой состав Белоруссию, Украину и Закавказье. И тогда у нас была бы совсем иная история, и совсем иное государство сегодня.

Но создание единого государства было отложено — по инициативе Сталина. В январе 1922 года нарком иностранных дел Чичерин поставил вопрос — как же быть с представительством национальных республик на международной Генуэзской конференции? Ведущие державы соглашались вести переговоры с РСФСР, но были категорически против участия в них её сателлитов. Наркоминдел предлагал поступить просто — взять, да и включить республики в РСФСР. Но Сталин посоветовал не торопиться, а подготовиться к процессу объединения как следует — в течение нескольких месяцев.

Иосифа Виссарионовича тут даже и упрекнуть-то нельзя — и даже как-то грешно. Уж сколько мы знаем разного рода поспешных реформ, которые только загубили разного рода благие начинания. И, тем не менее, так получилось, что благоприятный момент был упущен. А в течение нескольких месяцев в политическом мировоззрении Ленина произошёл крутой перелом. Что же случилось?

Ленин пытался вести себя как стопроцентный прагматик от политики и идеологии. Он считал, что в разные периоды можно использовать совершенно разные формы организации — в том числе и государственной. В вопросах о национально-государственном строительстве он следовал за Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом, которые также относились к государству, как орудию реализации политических идей. В принципе, «классики» были против федерации, предпочитая ей унитарную республику. Яснее всего об этом написал Энгельс в 1891 году:

По-моему, для пролетариата пригодна лишь форма единой и неделимой республики. Федеративная республика является еще и теперь в общем и целом необходимостью на гигантской территории Соединенных Штатов, хотя на востоке их она уже становится помехой. Она была бы шагом вперед в Англии, где на двух островах живет четыре нации… Она давно уже сделалась помехой в маленькой Швейцарии… Для Германии федералистическое ошвейцарение ее было бы огромным шагом назад.

Ленин мыслил также. В 1913 году он писал:

Мы за демократический централизм, безусловно. Мы против федерации. Мы за якобинцев против жирондистов… Мы в принципе против федерации — она ослабляет экономическую связь, она негодный тип для одного государства.

А годом позже он высказывался не менее категорично:

Ставить в свою программу защиту федерализма вообще марксисты никак не могут, об этом нечего и говорить.

В то же самое время Маркс, Энгельс и Ленин признавали, что при определённых условиях федерация может быть необходимой. Например — для того, чтобы предотвратить развал крупного государства. Дескать, если не получается решить вопрос посредством унитаризма, то можно прибегнуть и к федерализму — рассматривая его как переходный этап, какой вопрос сегодня особо актуален для Украины. Образцом подобной диалектики Ленин считал проект «классиков» по созданию федеративного союза Англии и Ирландии.

Более того, накануне Февральской революции 1917 года Ленин выступил с проектом создания «Соединенных Штатов мира», заявив о том, что они:

являются той государственной формой объединения и свободы наций, которую мы связываем с социализмом,— пока полная победа коммунизма не приведёт к окончательному исчезновению всякого, в том числе и демократического, государства («О лозунге Соединенных Штатов Европы»).

Это уже был типичный красный глобализм, который никогда не «отпускал» Ленина. Можно даже сказать, что Ленин-глобалист постоянно душил Ленина-государственника. Если Брестский мир заключил Ленин-государственник, заблокировав таким образом сценарий всемирной перманентной революции (продлись война ещё несколько лет — революции запылали бы по всей Европе), союзный договор проектировал Ленин-глобалист, на которого и делал ставку мозговой трест, выдвинувший Ленина, как одного из проводников идеологию перманентной революции марксизма.

Потому единое советское государство Ленин-глобалит создавал именно как основу этих самых «Социалистических штатов мира».

При этом Ленин-государственник, конечно же, не хотел отделения от России «национальных окраин». И он считал, что именно федерализм поможет сохранить государственное единство, столь необходимое для реализации коммунистического проекта. Отсюда и знаменитое право на отделение, которое Ленин торжественно обещал «нацменьшинствам». Он понимал его как некую формальность, которая окажет грандиозное пропагандистское воздействие на «окраины». Логика была такой:

Пусть кто хочет, тот и отделяется, тем более, что процесс отделения идёт уже и без нас — полным ходом. Мы потом всё вернём назад, главное — выставить себя защитниками «угнетённых» наций.

Но вот В.И. Ленин (он уже был болен) в 1922 году, ознакомившись с материалами комиссии и побеседовав с рядом товарищей, направил 26 сентября 1922 письмо членам Политбюро ЦК РКП(б), в котором выступил с принципиальной критикой плана автономизации Сталина:

По-моему, — писал он, — вопрос архиважный, Сталин немного имеет устремление торопиться.

Хотя именно Сталин отложил этот вопрос в начале 1922 года. Может быть в этой фразе проступил Ленин-государственник, рассматривающий право выхода, как пропагандистское средство, а реально, предполагавший унитаризацию Союза со временем.

В письме Ленин предлагал сформулировать первый пункт резолюции в том смысле, что независимые советские национальные республики не вступают в Российскую Федерацию, а объединяются вместе с РСФСР в новое государственное образование.

…Мы, — указывал Ленин, — признаем себя равноправными с Украинской ССР и др. и вместе наравне с ними входим в новый союз, новую федерацию, [Союз Советских Социалистических Республик]. Важно, чтобы мы не давали пищи «независимцам», не уничтожали их независимости, а создавали ещё новый этаж, федерацию равноправных республик.

— писал Ленин (Полн. собр. соч., 5 изд., т. 45, с. 211). Ленин подчёркивал, что надо не уничтожать независимость республик, а создать:

… ещё новый этаж, федерацию равноправных республик (там же, с. 212).

Исходя из принципа объединения советских республик как равноправных и суверенных республик, Ленин предложил также по-новому сформулировать и другие пункты резолюции, предусмотрев создание общесоюзного Центрального Исполнительного Комитета, образование ряда общесоюзных наркоматов и т.д.

6 октября 1922 Ленин направил в Политбюро ЦК партии записку, в которой категорически настаивал на равноправном представительстве всех союзных республик в руководстве общефедеральным ЦИКом (см. там же, с. 214).

Ленинский план Союза

Ленинский план создания Союза Советских Социалистических Республик лёг в основу нового проекта комиссии, который был доложен Сталиным и утверждён Пленумом ЦК РКП(б) 6 октября 1922.

К критике плана автономизации Ленин вернулся в одном из своих последних писем — «К вопросу о национальностях или об «автономизации»». Ленин писал, что «…вся эта затея, «автономизация», в корне была неверна и несвоевременна» (там же, с. 356), что она может принести только вред, извращая в духе «великодержавного шовинизма» идеи объединения советских республик. Проект автономизации нарушал принцип самоопределения наций, предоставляя независимым республикам лишь право автономного существования в пределах РСФСР.

Владимир Ильич считал, что автономизация не отвечала задачам дальнейшего укрепления дружбы народов, могла дать повод националистам для демагогических измышлений о «неравноправии». Следует заметить, что националисты всё равно развели такую демагогию.

Ленин-глобалист в этом письме выступал уже против чрезмерного централизма в вопросах объединения, требовал максимального внимания и осторожности в решении вопросов национальной политики. Объединение республик должно осуществляться в такой форме, которая действительно обеспечит равноправие наций, укрепит суверенитет каждой союзной республики:

…следует оставить и укрепить союз социалистических республик; — писал Ленин, — об этой мере не может быть сомнения. Она нам нужна, как нужна всемирному коммунистическому пролетариату для борьбы с всемирной буржуазией и для защиты от её интриг (там же, с. 360).

В соответствии с ленинским планом объединения советских республик И.В. Сталин переработал резолюции комиссии Оргбюро ЦК. Новый проект был разослан членам и кандидатам в члены ЦК РКП(б). Октябрьский (1922 года) пленум ЦК РКП(б) поддержал позицию Ленина, принял резолюцию, составленную на основе его предложений, и поручил комиссии под председательством Сталина выработать проект Закона об образовании СССР для внесения его на Съезд Советов.

Письмо Ленина было оглашено на заседании руководителей делегаций 12-го съезда РКП(б) (апрель 1923), его указания легли в основу резолюции съезда «По национальному вопросу» (источник).

Таким образом, в 1922 году Ленин-глобалист раскритиковав план Сталина, создал Союз ССР, при этом наделив каждую суверенную союзную республику правом свободного выхода из состава Советского Союза. Конечно, на практике после смерти Ленина это право было лишь на бумаге, но оно рефреном шло через Союзный договор 1922 года (статья 26), все союзные и республиканские конституции, чем и воспользовалась в частности Беларусь и Украина в 1991 году (о праве свободного выхода из СССР — статья 72 Конституции СССР 1977 года и статья 69 Конституции УССР 1978 года; о суверенитете УССР статья 68 Конституции УССР 1978 года, что удивительно,в Конституции БССР того же 1978 года — это также статьи 69 и 68 соответственно.

Что имел в виду Путин?

21 января 2016 года Владимир Путин провёл заседание Совета при Президенте по науке и образованию, на котором они обсудили момент создания Советского Союза и ошибку Владимира Ильича Ленина.

М.Ковальчук:

…Вопрос заключается в том: сегодня, при сегодняшней системе тот, кто по факту, по праву есть ведущий, может или не может взять на себя функции и ответственность за развитие некоей области? Ведь мы делим не спецпаёк, а спецответственность. Это очень важная вещь.

Вы знаете, у Пастернака есть короткая поэма «Высокая болезнь», там он анализирует Октябрьскую революцию и в конце он говорит такую вещь про Ленина: «Тогда, его увидев въяве, я думал, думал без конца об авторстве его и праве дерзать от первого лица». Ответ какой: «Он управлял течением мысли и только потому — страной».

У нас вопрос заключается в том, что мы должны найти организации, которые должны управлять течением мысли в конкретных направлениях, и это можно сделать, только имея инициативно эти организации, если они есть, и помочь им административно.

В.Путин:

…По поводу того, что главное — управлять течением мысли. Это правильно, конечно. Михаил Валентинович, управлять течением мысли — это правильно. Важно только, чтобы эта мысль привела к нужному результату, а не как у Владимира Ильича. А так сама по себе идея правильная. В конечном итоге эта мысль привела к развалу Советского Союза, вот к чему. Там много было мыслей таких: автономизация и так далее — заложили атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом. И мировая революция нам не нужна была. Вот такая мысль там — надо подумать ещё, какая мысль…

Из слов Владимира Путина однозначно неясно — критиковал ли он Ленина или план автономизации Сталина, но, если судить по другим его высказываниям, то критика всё-таки была направлена на Ленина за его идеи полной независимости республик. Ведь именно на этой основе в дальнейшем формировалось руководство республик с доминированием титульной нации проживания в них.

Дополнительным подтверждением этого стало заявление Владимира Путина от 23 сентября 2016 года на встрече с руководителями партий, прошедших в государственную Думу после выборов 2016:

Вы знаете, как я отношусь к развалу Советского Союза. Совсем необязательно было это делать. Можно было провести преобразования, в том числе демократического характера, без этого,

— сказал российский лидер.

Хочу обратить ваше внимание на то, что во главе нашего бывшего Отечества, СССР, находилась коммунистическая партия. Не какая-то другая, которая продвигала идеи национализма либо другие разрушительные идеи, которые губительны для любого государства,

— добавил глава государства.

План Ленина послужил базисом и исторической основой для будущего развала СССР, а одним из этапов развития этого процесса, той самой бомбой-запалом, стало назначение на руководящие посты в этих республиках, в первую очередь, по признакам принадлежности к титульной нации, а не по признаками высокого управленческого профессионализма. Так формировалась клановость и «элитарная» замкнутость в республиках и без того во многом отставших в историческом и культурном развитии.

С другой стороны, сегодня развивается Евразийский Союз, как объединение равноправных государств, уважающих суверенные права стран, в него входящих. Почему же критика Владимира Путина нацелена тогда на Ленина, а не на Сталина?

Дело в том, что не только исторические условия другие — мы сегодня живём в новом информационном состоянии, в условиях изменившейся логики социального поведения, но и информационно-алгоритмическое состояние нашей суперсистемы — другое.

В то время основой информационно-алгоритмического обеспечения коммунистов и лиц, к ним примкнувших, был марксизм. Он являлся общим языком, на котором общались между собой политические силы того времени: трокцисты, меньшевики, большевики, бюрократы, выражающие на нём зачастую противоположные идеалы, ценности и цели (о разнице между ними читайте эту статью). Проблема марксизма была в том, что он не позволял им размежеваться между собой, поскольку был во многом неопределённым языком, что ярко выразилось в «хобби» советской интеллигенции «читать между строк».

Сегодня ситуация несколько иная. У нашей общей цивилизации есть собственная Концепция устройства общественной жизни, альтернативная западной, ядром которой является достаточно общая теория управления, являющаяся универсальным языком междисциплинарного общения, поскольку все процессы в Мироздании можно описать как процессы самоуправления или управления. Это новое информационно-алгоритмическое обеспечение позволяет размежеваться различным политическим группам по их идеалам, ценностям и целям, а всему обществу в целом — выработать цели и методы их достижения, разделяемые всеми социальными и политическим группами, то есть — консолидировать усилия.

Реинтеграция

Сегодня на постсоветском пространстве активно идёт процесс реинтеграции осколков в новую общность, потенциально более обширную, поскольку её единство сплетается не на основе какой-либо идеологии, как это было в Советском Союзе, а на основе общих методов решения проблем.

И Беларусь с Россией во многом — зачинатели этого процесса, что отразилось и в том, что методы интеграции на основе равноправия и взаимоуважения внутри таких объединений как Евразийский Союз, БРИКС, ШОС были апробированы в Союзном Государстве России и Беларуси и зафиксированы в 2010 году, в Концепции национальной безопасности Республики Беларусь:

Меры по защите от внешних угроз национальной безопасности сосредотачиваются на следующих направлениях:

– проведение последовательной и сбалансированной многовекторной внешней политики, основанной на принципах взаимоуважения, равенства и партнёрства, невмешательства в дела суверенных государств;

– своевременное выявление, предупреждение и пресечение политико-дипломатическими методами попыток вмешательства во внутренние дела Республики Беларусь со стороны зарубежных государств и их спецслужб, международных организаций, а также иных сил, не являющихся признанными субъектами международных отношений;

– противодействие применению в международной практике экономических, политических и иных мер принудительного характера, направленных на ущемление суверенных прав государств, либо поощрению таких мер;

– решительное отстаивание национальных интересов в рамках международных организаций и союзов, в том числе регионального характера, содействие укреплению авторитета Республики Беларусь и позиций этих структур в системе международных отношений;

в конце 2015 года, в «Стратегии национальной (!) безопасности Российской Федерации»:

Обеспечению национальных интересов способствует активная внешняя политика Российской Федерации, направленная на создание стабильной и устойчивой системы международных отношений, опирающейся на международное право и основанной на принципах равноправия, взаимного уважения, невмешательства во внутренние дела государств, взаимовыгодного сотрудничества, политического урегулирования глобальных и региональных кризисных ситуаций.

С точки зрения рьяных националистов такие положения — ущемляют ту нацию, которую они прочат «лучшей из прочих», поскольку именно в этом выражается национализм, от чего всего один шаг к нацизму — проведению конкретной политики подавления других «худших» наций.

Для людей же с развитым национальным самосознанием, понимающих и сохраняющих особенности своего народа, но не во вред другим народам, а с уважением к их национальной самобытности, такие принципы интеграции не только приемлемы, а во многом — единственно возможны для сохранения себя перед лицом унифицирующей массовой культуры западной цивилизации, перемалывающей любые народы в единую безликую, но разукрашенную искусственными примитивными субкультурами массу.

Так что национализм всегда может быть только мелкобуржуазный.

ПослеСловие

План автономизации, предложенный Сталиным, был актуален для своего времени, и пойди мы по этому пути, может быть Советский Союз до сих пор бы существовал и процветал, но история пошла по другому пути, и после эпохи тяжёлых испытаний мы опять возвращаемся к созданию Союза евразийских стран, но уже в новых информационных условиях. Теперь, когда существует достаточно общая теория управления, позволяющая обеспечить реальный суверенитет, как реализованную способность государственной власти осуществлять полную функцию управления в согласии глобальной, внутренней и внешней политики государства. Подробнее о том в чём заключается реальный суверенитет, читайте статью «Суверенитет Российской Федерации — декларации и практика».

Многие осколки бывшего Советского Союза, увы, не смогли организоваться в полноценно самостоятельные государства, поскольку их «элиты» жили, а многие и живут по принципу «взяли власть — гуляй всласть», а до народа и развития им нет никакого дела, и потому могут существовать они только за счёт вливаний извне.

Сменивший Москву в СССР на этой роли ныне Западный мир оказался куда как менее щедр. И потому эти осколки явно ждёт незавидное будущее в лоне западной цивилизации… если вообще ждёт какое-то будущее, учитывая тот общекультурный кризис, в который Запад погружён намного более Русской или Восточной цивилизаций.

А какое будущее ждёт евразийскую интеграцию, зависит от меры понимания и усилий каждого.

Материалы:

«Владимир Ильич Ленин. Биография, 1870 — 1924. В 2-х т. Т. 2. 1917 — 1924 / А.Г. Егоров, Л.Ф. Ильичев, Ф.В. Константинов и др. — 7-е изд. — Москва: Политиздат, 1985. — 364 с., ил. В надзаг.: Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС».

30 декабря 1922 года четыре

советские республики — Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация —

подписали декларацию об образовании СССР. Союз стал государством нового типа —

федерацией, — в котором право выхода сочеталось с практиками унитарного

государства, покоившегося на фундаменте партийного руководства. Об особенностях

советского государства HSE Daily побеседовало с заместителем руководителя

департамента политики и управления факультета социальных наук ВШЭ профессором

Игорем Орловым.

— Можно ли назвать создание СССР

новеллой в сфере государственного строительства того времени?

— С одной стороны, в мире к началу ХХ века уже имелся опыт

практического федерализма: Речь Посполитая (1569–1795 гг.), Великая Колумбия

(1819–1831 гг.), Соединенные Провинции Центральной Америки (1823–1838 гг.),

Республика Новая Гранада (1855–1886 гг.), Федеративная Республика Испания

(1873–1874 гг.) и др.

Игорь Орлов, фото: Высшая школа экономики

С другой стороны, то, что создавалось на 1/6 части суши, с

трудом вписывалось в формат классического федерализма, где нет места

государственному суверенитету, праву сецессии (выхода) и возможности

самостоятельного международного представительства. Сегодня такая модель

именуется мягкой федерацией, единственной представительницей которой является

Эфиопия. В силу вышесказанного мы можем считать советский проект настоящей

правовой новеллой.

— СССР был полноценной федерацией

или это было централизованное государство, построенное на фундаменте партийной

иерархии?

— Споры о природе советского федерализма не затихают до

настоящего времени. На одном полюсе — сторонники мягкого федерализма, на другом

— жесткого унитаризма. Я полагаю, что истина лежит посередине: наличие ряда

формальных признаков федерализма при реальном унитаризме, ядром которого была

компартия. Так, согласно Конституции СССР, принятой II съездом Советов СССР в

январе 1924 года, был создан двухпалатный ЦИК взамен однопалатного,

образованного на I съезде Советов. Были определены и основные принципы

федеративного устройства СССР: социалистическая федерация на основе советов при

руководящей роли компартии; построение федерации по национальному признаку;

равенство всех субъектов федерации; принцип добровольности вхождения республик

в состав федерации; строительство федерации на принципах демократического

централизма, предусматривавшего неукоснительное выполнение указаний центра. Но

на практике получилась реализация сталинского плана автономизации в отношениях

между центром и периферией.

— Право республик на выход из СССР

было декларативным или действительно такая возможность предполагалась?

— Право республик было скорее декларативным. Основной закон

СССР провозглашал за республиками право на выход из союзного государства, но

механизм реализации данного права не был четко проработан. В тексте Конституции

было лишь отмечено, что для выхода из Союза требовалось согласие всех

республик. Лишь в 1990 году были созданы конституционные механизмы для

осуществления права сецессии. Итог нам известен.

— Какие риски для функционирования

государства создавала модель 1922 года?

— Иногда советский проект называют

«бомбой замедленного действия», так как он создал по крайней мере четыре

«имперские ловушки»: введение в российское пространство значительных фрагментов

других культур; создание в лице национальных кадров питательного бульона для национализма;

разрыв между индустриальным северо-западом страны и традиционным юго-востоком;

унификация и русификация, создавшие почву для антирусских настроений. Субъектом

федерации являлся класс, а Союз ССР представлял собой федерацию народов, а не

территорий. А от попыток создания во второй половине 1920-х годов больших

краев, объединенных по территориально-хозяйственному принципу, вскоре

отказались.

Степан Дудник. Подписание договора об образовании СССР

При этом на практике сложилась иерархия народов: из более

чем 130 национальностей, населявших СССР, 80 не получили национальных

образований. Чуть более 1 млн эстонцев имели союзную государственность, для

более чем 6 млн татар была выделена автономия, а более 1 млн поляков вообще не

получили национальных образований.

— Предложенный Сталиным вариант

автономизации изменил ситуацию?

— Сразу уточним, что для Ленина и Сталина (как и для

классиков марксизма) федерация представляла собой лишь временную форму

организации советской власти. Ленин был противником федеративного устройства

государства на том основании, что федерация разобщает трудящихся и ведет к

децентрализации госуправления. Национальное определение не было самоцелью, а

было инструментом социального переворота. Характерно, что во всех советских

конституциях термин «федерация» подменен понятием «союзное государство», что

позволяло закамуфлировать специфические черты советского федерализма и прежде

всего руководящую роль компартии. Однако эта стратегия рождала разную тактику.

Созданная в августе 1922 года для разработки плана

объединения советских республик специальная комиссия во главе с Куйбышевым

пришла к выводу о необходимости создания союза путем включения советских

республик в состав РСФСР на правах автономий. В основу этих решений был положен

план автономизации Сталина, выступавшего за распространение компетенции

центральных правительственных органов РСФСР на другие республики. Ленинский

федеративный план с элементами конфедерации был заточен под мировую революцию с

ее идеей создания всемирной федерации. Одновременно решалась задача удержания

народов бывшей Российской империи в составе советского государства. Но в

условиях «внешнеполитического нэпа» и отсутствия реальных перспектив для

мировой революции сталинский проект был прагматичным и вполне укладывался в

рамки «строительства социализма в одной стране».

— Насколько сталинская модель

повлияла в 1930-е годы на государственное строительство в СССР? Можно ли

говорить, что она стала превалирующей, а ленинская — скорее декларативной?

— Да, несомненно. В 1930-х годах унитаризм стал брать верх

над федеративным устройством. Во-первых, в союзных республиках были учреждены

должности вторых секретарей республиканских парторганизаций и первых

заместителей глав правительств, на которые, как правило, утверждались

представители центра. Во-вторых, был сделан акцент на развитие «национальной по

форме и социалистической по содержанию» культуры. В-третьих, руководство страны

обозначило курс на языковую консолидацию народов СССР на основе русской

доминанты: русский язык стал обязательным предметом в школах национальных республик.

В-четвертых, был существенно понижен статус автономных республик. Если ранее в

состав Совета Национальностей выдвигалось одинаковое число депутатов от союзных

и автономных республик, то по Конституции 1936 года в Совет Национальностей

избиралось 32 депутата от союзной республики и 11 — от автономной. В-пятых,

изменилась процедура вхождения союзных республик в состав СССР: вступление в

Союз теперь оформлялось Указом Президиума Верховного Совета СССР. Советские

конституционные тексты были построены по одному шаблону, в силу чего члены

советской федерации имели однородное политическое устройство. Федерализм в

условиях реализации решений, принимаемых и осуществляемых единым центром, был

сведен к учету «местной и национальной специфики». А в годы Великой Отечественной

войны Советский Союз практически стал унитарным государством. Заметим, что

Сталин в дипломатической переписке все чаще стал употреблять слово «Россия»

вместо «СССР».

Фото: pastvu.com

— Учитывался ли и в какой степени

опыт СССР в формировании других государств?

– Неправильно говорить об абсолютной бесполезности

советского опыта долговременного сосуществования в рамках единого государства

большого числа народов и территорий. В разной степени этот опыт учли при

создании государств соцлагеря (Югославии в 1945–1992 годах и Чехословакии в

1968–1990 годах) и в странах т.н. социалистической ориентации (в Объединенной

Арабской Республике в 1958–1971 годах и Демократической Республике Конго в

1960–1971 годах).

— В какой степени возможность выхода

из Союза повлияла на его распад в 1991 году? Или это произошло бы явочным