Уважаемы коллеги!

Знакомясь с материалом нашего мастер-класса, вы узнаете, что веб-квест является одним из методов проблемного обучения и какие учебные задачи могут быть решены с его использованием; познакомитесь с определением веб-квеста и методологическим обоснованием использования данной проблемной методики; убедитесь, что веб-квест может быть использован как инструмент повышения учебной мотивации школьников.

В программных документах Национальной образовательной инициативы «Наша Новая школа», сказано: «главным результатом школьного образования должно стать его соответствие целям опережающего развития» и «изучать в школах необходимо способы и технологии, которые пригодятся в будущем». Каждый учащийся должен приобрести опыт самостоятельной деятельности и личной ответственности, т.е. ключевые компетентности, определяющие качество современного образования. В концепции модернизации российского образования на общеобразовательную школу возлагаются задачи формирования целостной системы универсальных знаний, умений и навыков.

Веб-квест является одним из новейших средств использования информационно-коммуникационных технологий в целях создания урока, ориентированного в первую очередь на учеников, вовлеченных в учебный процесс.

Что такое технология web-квест?

Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы учащихся, находится на самом деле на различных веб-сайтах. Благодаря же действующим гиперссылкам, учащиеся этого не ощущают, а работают в едином информационном пространстве, для которого не является существенным фактором точное местонахождение той или иной порции учебной информации. Учащемуся дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются преподавателем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста ученики либо представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме.

Технология web-квест позволяет в полной мере реализовать наглядность, мультимедийность и интерактивность обучения.

- Наглядность включает в себя различные виды демонстраций, презентаций, видео, показ графического материала в любом количестве.

- Мультимедийность добавляет к традиционным методам обучения использование звуковых, видео-, анимационных эффектов.

- Интерактивность объединяет все вышеперечисленное и позволяет воздействовать на виртуальные объекты информационной среды, помогает внедрять элементы личностно ориентированного обучения, предоставляет возможность учащимся полнее раскрывать свои способности.

Использование данной технологии в процессе обучения дает возможность:

- повысить заинтересованность учащихся в изучении учебной дисциплины;

- повысить мотивацию обучения;

- использовать различные виды информации для восприятия (текстовая, графическая, видео и звуковая);

- наглядно представлять разнообразные ситуационные задачи и т.д.;

- воспитывать информационную культуру учащихся.

Для решения каких задач может быть использована данная технология?

1. Усвоить базовые знания по дисциплине, разделу или теме курса.

2. Систематизировать усвоенные знания.

3. Сформировать навыки самоконтроля.

4. Сформировать мотивацию к учению в целом.

5. Оказать учебно-методическую помощь учащимся в самостоятельной работе над учебным материалом.

Преподаватель, разрабатывая и используя квесты в учебном процессе, имеет возможность:

- легко распространять свой опыт, свою модель обучения той или иной учебной дисциплины на других преподавателей, так как единожды созданный квест может быть использован многократно;

- реализовать различные методы обучения одновременно для различных категорий учащихся, индивидуализируя тем самым процесс обучения;

- уменьшить количество излагаемого материала за счет использования демонстрационного моделирования;

- проводить отработку различных навыков и умений обучаемых, используя ПК как тренажер;

- осуществлять постоянный и непрерывный контроль за процессом усвоения знаний;

- уменьшить количество рутиной работы, тем самым высвободив время для творческой работы и индивидуальной работы со студентами;

- сделать более эффективной самостоятельную работу студентов, которая становится и контролируемой, и управляемой.

С использованием квестов обучаемый получает возможность:

· вести работу в оптимальном для него темпе;

· вернуться к изученному ранее материалу, получить необходимую помощь, прервать процесс обучения в произвольном месте, а затем к нему возвратиться;

· легче преодолевать барьеры психологического характера (несмелость, нерешительность, боязнь насмешек);

· отрабатывать необходимые умения и навыки до необходимой подготовленности.

Актуальность выбора технологии

Быстрый рост объема информации, которой необходимо овладеть, требует создания и использования новых эффективных средств обучения.

В педагогике различают несколько моделей обучения:

1. Пассивная — обучаемый выступает в роли «объекта» обучения (слушает и смотрит);

2. Активная — обучаемый выступает «субъектом» обучения (самостоятельная работа, творческие задания);

3. Интерактивная — ученик становится субъектом взаимодействия, он сам активно участвует в процессе обучения, следуя своим индивидуальным маршрутом.

Перед современным образованием стоит задача поиска новых видов и форм организации учебной деятельности. Обучение должно быть развивающим в плане развития самостоятельного критического и творческого мышления. Для этого необходимо широкое информационное поле деятельности, различные источники информации, различные взгляды, точки зрения на одну и ту же проблему, побуждающие учащихся к самостоятельному мышлению, поиску собственной аргументированной позиции.

Сегодня уже трудно представить работу школ без доступа в глобальное информационное пространство. Интернет является универсальным средством поиска информации и передачи знаний. Многие преподаватели осваивают и разрабатывают новые методики обучения, в той или иной степени ориентированные на Интернет. Информационные технологии помогают создать новую обучающую окружающую обстановку, в которой учащиеся являются вовлеченными, способными принимать больше ответственности за их собственное обучение и конструирование их собственного знания. Информационный потенциал Интернета просто неисчерпаем. Здесь можно не только получить любую интересующую вас информацию, но и поделиться собственной информацией с пользователями сети по всему миру.

Учителями уже накоплен определенный опыт использования ресурсов Интернет в организации самостоятельной работы учащихся. Прежде всего – это использование Интернета при выполнении индивидуальных или групповых исследовательских работ. При этом имеется в виду именно самостоятельная исследовательская работа. Исследовательская методика с трудом “вписывается” во временные рамки обычного занятия. Большая часть времени, затрачиваемого на поиск информации, ее обработку и анализ, а также на подготовку результатов исследования к презентации на занятии, приходится на внеурочное время. Такой способ интеграции Интернета в обучение называется веб-квест.

Веб-квест (webquest) в педагогике — проблемное задание c элементами ролевой игры, для выполнения которого используются информационные ресурсы Интернета.

Веб-квест направлен на развитие у обучаемых навыков аналитического и творческого мышления; учитель, создающий данный проект, должен обладать высоким уровнем предметной, методической и инфокоммуникационной компетенции.

Особенностью веб-квестов является то, что часть информации или вся информация, представленная на сайте для самостоятельной или групповой работы учащихся, находится на самом деле на различных веб-сайтах. Благодаря же действующим гиперссылкам, учащиеся этого не ощущают, а работают в едином информационном пространстве, для которого не является существенным фактором точное местонахождение той или иной порции учебной информации. Учащемуся дается задание собрать материалы в Интернете по той или иной теме, решить какую-либо проблему, используя эти материалы. Ссылки на часть источников даются учителем, а часть они могут найти сами, пользуясь обычными поисковыми системами. По завершении квеста ученики либо представляют собственные веб-страницы по данной теме, либо какие-то другие творческие работы в электронной, печатной или устной форме.

Веб-квесты построены на основе современных информационных технологий и используют богатство и безграничность информационного пространства глобальной компьютерной сети в образовательных целях. В целях повышения мотивации при изучении той или иной темы, учащиеся приобщаются к современным технологиям, максимально используя возможности Интернета в приобретении знаний из аутентичных источников. По сути, основой веб-квестов является проектная методика, которая возникла еще в начале прошлого столетия в США. Её называли также методом проблем, и связывалась она с идеями гуманистического направления в философии и образовании, разработанными американским философом и педагогом Дж. Дьюи. Впервые термин «веб-квест» (WebQuest) был предложен летом 1995 года Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных технологий Университета Сан-Диего (США). Автор разрабатывал инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. Веб-квесты могут охватывать как отдельную проблему, учебный предмет, тему, так и быть межпредметными, Б. Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов:

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные.

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-квесты.

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ, компиляционные, загадки, журналистские, конструкторские, творческие, решение спорных проблем, убеждающие, самопознание, аналитические, оценочные, научные.

Методический словарь

Введение — ясное вступление, где четко описаны главные роли участников или сценарий квеста, предварительный план работы, обзор всего квеста.

Задание, которое понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат самостоятельной работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть защищена, и указана другая деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной информации).

Ресурсы — список информационных ресурсов (в электронном виде — на компакт-дисках, видео и аудио, в бумажном виде, ссылки на ресурсы в Интернет, адреса веб-сайтов по теме), необходимых для выполнения задания.

Процесс работы — описание процедуры работы, которую необходимо выполнить каждому участнику квеста при самостоятельном выполнении задания (этапы).

Оценка — описание критериев и параметров оценки веб-квеста. Критерии оценки зависят от типа учебных задач, которые решаются в веб-квесте.

Заключение — раздел, где суммируется опыт, который будет получен участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом. Иногда полезно включить в заключение риторические вопросы, стимулирующие активность учащихся продолжить свои опыты в дальнейшем.

Структура веб-квеста.

Веб-квесты используются достаточно давно и приобрели четкую структуру. Однако, она не является чем-то застывшим и используется только как основа, которую при необходимости можно изменить. Вы можете конструировать квест в соответствии с уровнем и потребностями своих учеников. Обычно квест делится на четыре основных раздела: Введение, Центральное задание, Формулировка задания, Оценивание, Заключение, Комментарии для преподавателя.

Во введении указывается название веб-квеста, который может содержать интересный вопрос или основное направление деятельности. Так же необходимо указать проблему веб-квеста, которая должна быть актуальной и востребованной. Далее даётся описание проблемной ситуации, которой посвящён веб-квест, и указаны роли специалистов, принимающие участие в решении данной проблемной ситуации. По каждой роли следует дать краткий комментарий, пояснив, что делает специалист, какими полномочиями обладает. Необходимо продумать роли так, чтобы ученики при выполнении заданий были равномерно заняты по трудозатратам и в завершении исследовательской работы могли продемонстрировать свои результаты как индивидуально, так и в составе рабочей группы.

Центральное задание должно быть четко сформулировано, понятно, интересно и выполнимо. Четко определен итоговый результат самостоятельной и/или групповой работы (например, задана серия вопросов, на которые нужно найти ответы, прописана проблема, которую нужно решить, определена позиция, которая должна быть защищена, или указана другая деятельность, которая направлена на переработку и представление результатов, исходя из собранной информации).

На странице с формулировкой заданий по ролям для каждой из них прописывается задание, параметры для выполнения и ссылки на ресурсы, даётся план работы с пошаговым описанием действий и рекомендации, которые содержат информацию о порядке работы, оптимизации, трудностях и вариантах их решений. Ссылки на Интернет-ресурсы должны быть логически включены в задание. Самое главное в квесте — это путешествие детей по всемирной паутине в поисках ответов на вопросы квеста. Учителю необходимо дать некоторые ссылки, которые помогут учащимся найти ответы, но группы могут использовать и свои ресурсы. Поиск учителем нужных сайтов — очень кропотливая задача. Ссылки необходимо копировать и давать аннотацию к сайту.

.

На странице Оценивания прописываются критерии оценивания веб-квеста, шкала для самооценки а так же могут публиковаться результаты выполненных заданий. Раздел содержит критерии оценки выполненного задания в соответствии с определенными стандартами.На этой же странице учащиеся проводят самооценку готового продукта, сравнение его с продуктами других групп. Учащиеся не только представляют свою работу, но и делают выводы, чему они научились, чего достигли. При групповой работе они оценивают также свое участие в проекте и свой личный прогресс. Учитель также оценивает работу, анализирует ошибки, дает советы для будущей работы.

На странице Заключение суммируется опыт, который будет получен участниками при выполнении самостоятельной работы над веб-квестом

На странице Комментарии для преподавателей даётся информация, для кого предназначен веб-квест, название, класс, а также содержится информация для помощи другим преподавателям, которые будут использовать веб-квест.

Цель веб-квеста должна содержать умения и навыки, которые сформируются в процессе работы над веб-квеста. В постановке задач указываются конкретные условия, которые необходимо выполнить для достижения цели. Результаты должны отражать реальный продукт, который получится по завершению работы над веб-квестом. Здесь же стоит описать, чему ученики научатся в процессе выполнения заданий и где полученные умения и навыки можно применить в дальнейшем.

Этапы работы над веб-квестом

Выделяют следующие этапы работы над веб-квестом:

1. На первом этапе учитель проводит подготовительную работу, знакомит с темой, формулирует проблему. Темы подбираются так, чтобы при работе над ними школьник углубил свои знания по изучаемому предмету или приобрел новые знания. Темы должны быть интересны и полезны для учащихся, чтобы ученик мог выбрать себе дело по душе и работать, сознавая необходимость решения поставленной проблемы. Одну и ту же тему могут выбрать несколько учеников, тем интереснее будет обсуждение результатов, поскольку работы могут освещать тему с разных точек зрения. Учащиеся знакомятся с основными понятиями по выбранной теме, материалами аналогичных проектов. Возможна работа в группах при выполнении заданий.

2. На этапе выполнения задания формируются исследовательские навыки учащихся. При поиске ответов на поставленные вопросы среди большого количества научной информации развиваются критическое мышление, умение сравнивать и анализировать, классифицировать объекты и явления, мыслить абстрактно. Ученики приобретают навыки трансформировать полученную информацию для решения поставленных проблем. Накопленный опыт последовательных действий под руководством учителя поможет каждому в организации своей дальнейшей индивидуальной исследовательской деятельности в мировом информационном пространстве.

3. На этапе оформления результатов деятельности происходит осмысление произведённого исследования. Работа предусматривает отбор самой значимой информации и представление её в виде web – сайта, html – странички, слайд-шоу, буклета, анимации, постера или фоторепортажа. На этом этапе очень важна роль учителя как консультанта.

4. Обсуждение результатов работы над веб-квестами можно провести в виде конференции, чтобы учащиеся имели возможность показать свой труд, осознав значимость проделанной работы. На этом этапе закладываются такие черты личности как, ответственность за выполненную работу, самокритичность, взаимоподдержка и умение выступать перед аудиторией. В завершении работы над заданием, после подведения итогов, важно использовать материальное и моральное стимулирование высоких результатов.

5. Работа с веб-квестами может быть предложена и как домашнее задание для учащихся, интересующихся предметом, её можно провести в классе при наличии сдвоенных уроков. Хороший результат дает данный вид деятельности при подготовке к олимпиадам, так как расширяет кругозор и эрудицию. Реальное размещение веб-квестов в сети в виде web–сайтов, созданных самими детьми, позволяет значительно повысить мотивацию учащихся на достижение наилучших учебных результатов.

При работе над веб-квестом развивается ряд компетенций:

- Использование информационных технологий для решения профессиональных задач (в т.ч. для поиска необходимой информации, оформления результатов работы в виде компьютерных презентаций, веб-сайтов, флеш-роликов, баз данных);

- Самообучение и самоорганизация;

- Работа в команде (планирование, распределение функций, взаимопомощь, взаимоконтроль);

- Умение находить несколько способов решений проблемной ситуации, определять наиболее рациональный вариант, обосновывать свой выбор;

- Навык публичных выступлений (обязательно проведение анализа работы с вопросами, дискуссией)

Чтобы четко представлять себе, как работать над веб-квестом, сначала попытаемся дать ответ на вопрос: «Зачем нужно использовать web-квесты?»

Проведение проектной работы с помощью сетевых ресурсов имеет ряд определенных преимуществ, а для учителей, которые впервые используют Интернет на уроке, технология web-квестов — относительно легкий способ научиться пользоваться Всемирной паутиной в образовательных целях. Перечислим ее главные достоинства:

- Web-квесты дают учителю ясный образец того, как проводить проектную работу;

- Модель работы с web-квестами используют огромное число учителей в самых разных странах, поэтому в Сети можно найти много интересных разработок. Начать можно с выбора готового продукта и использовать его без изменений (или, может быть, слегка изменив);

- В Интернете имеются шаблоны, которые могут быть весьма полезны учителям, желающим создавать свои собственные web-квесты, различные задания, которые подходят к предложенной технологии, массу методических советов для учителей о том, как и где найти полезные сайты при создании web-квеста, а также список поисковых систем и инструкции по их использованию;

- Учитель предоставляет список сайтов, который ученики используют при выполнении задания. В итоге на поиск необходимой информации они тратят меньше времени, чем на выполнение задания;

- И наконец, возможно, одна из самых главных причин, почему следует использовать технологию web-квестов при обучении, — это то, что многие Ваши ученики будут с удовольствием работать по этой технологии для повышения знаний по предмету.

Веб-квест, используя информационные ресурсы Интернет и интегрируя их в учебный процесс, помогает эффективно решать целый ряд практических задач:

- Участник квеста учится выходить за рамки содержания и форм представления учебного материала преподавателем.

- Создает возможность развитию навыков общения Интернета, тем самым, реализуя основную функцию– коммуникативную.

- Веб – квест поддерживает обучение на уровне мышления, анализа, синтеза и оценки

- Участник квеста получает дополнительную возможность профессиональной экспертизы своих творческих способностей и умений;

- Участник квеста учится использовать информационное пространство сети Интернет для расширения сферы своей творческой деятельности;

- Размещение Web-квестов в реальной сети позволяет значительно повысить мотивацию учащихся для достижения наилучших учебных результатов.

Трудности и проблемы. В реальности, конечно же, картина не столь радужная, и существует немало трудностей:

- Для выполнения проекта ученики должны иметь доступ в Сеть;

- Технология web-квестов требует от детей и взрослых определенного уровня компьютерной грамотности; медленный Интернет может ограничивать тип загружаемых ресурсов (например, видеоматериалов);

Сегодня цели образования заставляют выбирать способствующие активному процессу познания учебные методы и формы организации работы, которые развивают умение учиться: находить необходимую информацию, использовать различные информационные источники, запоминать, думать, судить, решать, организовывать себя к работе. Именно поэтому использование компьютерных технологий в образовании открывает новые возможности и в методике образования, и в освоении и усовершенствовании знаний.

Перечень использованной литературы:

1. Кузнецов А.А., Семенов А.Л. О проекте концепции образовательной области «Информатика и информационные технологии» // Информатика – 2001. — № 17. – С. 21

2. Полат Е.С., Бухаркина М.Ю., Моисеева М.В. Новые педагогические и информационные технологии в системе образования / Учеб.пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров / под ред. Е. С. Полат – М.: Издательский центр «Академия», 2001. – 272 с.

3. Семенов С.В. Проектный подход // ИНФО. – 1997. — № 5. – С. 37.

4. Бобровских О.Н. Использование веб-квестов в обучении (на примере английского языка):[электронный ресурс] http://www.eidos.ru/journal/2008/1216.htm

5. БовтенкоМ.А.Информационно-коммуникационные технологии в преподавании иностранного языка: создание электронных учебных материалов: учеб.пособие / М. А. Бовтенко — Новосибирск. 2005. – 112 с.

6. Горбунова О.В. Использование технологии веб-квест в образовательном процессе http://inshakovaox.jimdo.com/методические-работы/повышение-квалификации/использование-технологии-веб-квест-в-образовательном-процессе-вариативный-модуль-72-часа/

7. Николаева Н. В. Образовательные квест-проекты как метод и средство развития навыков информационной деятельности учащихся // Вопросы Интернет-образования. 2002, № 7.

Методические и дидактические материалы

Маршрутный лист участника

Критерии оценки веб квеста

Критерии самооценки работы группы

Использование современных образовательных технологий при работе с веб квестом

Методические рекомендации

Предлагаем ознакомиться с применением технологии веб квеста на примере использования ее во внеурочной деятельности.

Веб квест «Экологический марафон»

Рецензия на работу

Использование цифровых технологий

в проектной деятельности учащихся

С развитием системы образования

школьники вынуждены применять цифровые технологии в проектной деятельности.

Новые технологии создают новые подходы к получению образования.

Во время уроков ученик часто

самостоятельно должен искать информацию, способы, методы и действия для решения

задач. Проектная деятельность – один из видов развития творчества и

формирования самостоятельности в ученике. Проектная деятельность считается

методом развивающегося обучения, направленным на исследовательскую работу

учащихся, проявлению творческого потенциала и их логического мышления.

Проектная методика очень уместна в

гуманитарных дисциплинах (история, политология, география, иностранные языки,

экология), конструировании и моделировании, деятельности общественных

объединений и организаций детей и подростков.

Цифровые технологии являются на

сегодняшний день максимально

эффективными

для организации проектной и учебно-исследовательской

деятельности

ученика. Они позволяют сэкономить время в поиске тех или

иных

цифровых ресурсов, а также позволяют максимально эффектно

представить

результаты проектной деятельности. Проекты, выполненные в

виде

мультимедийных презентаций, имеют ряд преимуществ: они более

зрелищны,

информативны, вызывают интерес у слушателей к предлагаемой

теме.

Активное использование мультимедийных технологий, видеопрезентаций, специально

обучающих программ повышает мотивацию в

обучении.

Цифровые технологии — это те, где

информация «оцифровывается», то есть представляется в универсальном цифровом

виде. Другой вариант — это все технологии, которые позволяют создавать, хранить

и распространять данные.

Простым языком, к цифровым

технологиям относят все то, что связано с электронными вычислениями и

преобразованием данных: гаджеты, электронные устройства, технологии, программы.

По сравнению с аналоговыми, цифровые технологии лучше подходят для хранения и передачи

больших массивов данных, обеспечивают высокую скорость вычислений. При этом

информация передается максимально точно, без искажений. Среди главных

недостатков — высокая энергоемкость и негативное воздействие на климат.

В образовании используются гаджеты и

программы для дистанционного обучения, подготовки и выполнения домашних

заданий, составления презентаций, программирования и творческих задач.

Виртуальная и дополненная реальность помогают лучше воспринимать материал и

делают обучение более интерактивным. ИИ-алгоритмы помогают с профориентацией и

учебным процессом.

Процесс

перехода на электронную систему называется цифровизация.

Плюсы

цифровизации образования:

·

Приучение к самостоятельности. Ребенок сам

должен искать информацию и стремиться к знаниям.

·

Отсутствие бумажной волокиты. Школьникам

не придется носить множество тетрадей и учебников с нагрузкой на тело.

·

Упрощает работу педагогов. Работа учителей

является одной из самых трудных. В цифровой системе работа учителя

подразумевает лишь помощь.

·

Шаг в будущее. Цифровизация обучения

поможет школьникам лучше ориентироваться в информационном мире в будущем.

Минусы цифровизации

образования:

·

Снижение умственной активности. Отсутствие

сложности в добыче информации, достаточно иметь доступ в интернет. Ослабление

умственных способностей.

·

Плохая социализация. Попадая в учреждение

ученик обязательно сталкивается с новыми людьми, с которыми должен налаживать

общение. С отсутствием этого в цифровой системе могут появиться проблемы в

будущем.

·

Проблемы с физическим развитием.

Ухудшается зрение и мелкая моторика.

Умение использовать цифровые

технологии у ученика должно быть максимально развито. Учащийся должен уметь искать

информацию

различного

рода, получать ее из разных источников, систематизировать,

накапливать

и перерабатывать в форме схем, таблиц, оформлять в виде

текстов,

использовать для решения различных практических задач. Данные умения называют

информационной культурой.

Хорошее владение цифровыми

технологиями помогает учащимся

гармонично

жить в информационном обществе, глубже и разнообразнее

познавать

окружающий мир, эффективнее развивать свой интеллектуальный

потенциал,

успешно участвовать в деятельности различного рода, в том числе проектной,

исследовательской.

Цифровые технологии, которые могут

помочь ученику в своей проектной деятельности:

Интерактивная доска.

Специальное программное обеспечение для

интерактивных

досок позволяет работать с текстами и объектами, аудио- и

видеоматериалами,

Интернет-ресурсами, делать записи от руки прямо поверх

открытых

документов и сохранять информацию. А также интерактивная доска даёт возможность

максимально эффектно представить результаты проектно-исследовательской работы.

Wi-fi роутер в школе.

Нужен для того, чтобы иметь доступ к сети

Интернет.

Смартфон, планшет, ноутбук

или другой цифровой носитель

информации

должен быть у каждого участника проекта для того, чтобы

оформить

результаты проектной работы, находить нужную информацию в

интернете

для организации учебно-исследовательской проектной

деятельности.

Лазерная указка

необходима для концентрации внимая аудитории на

конкретном

объекте вовремя защиты результатов проекта.

Конференц-оборудование.

Для ознакомления с результатами

проектной

деятельности для большой аудитории слушателей.

Сканер нужен

для переноса информации с физического носителя в файл

электронного

формата на компьютере (скан документа). Скан(ы) можно

использовать

при демонстрации полученных результатов в процессе

проектной

деятельности.

Принтер нужен

для переноса информации с цифровых носителей на

бумажный

вариант.

Так же учениками используются такие

информационно-коммуникационные технологии, как:

§

Сеть Интернет

§

Офисные пакеты приложений

§

Мультимедиа

§

Электронные библиотеки и энциклопедии

Таким образом, цифровые технологии в

современной школе – неотъемлемая часть образовательного процесса в целом и

элемент проектной деятельности в частности. С развитием современного мира

меняются подходы к обучению, уроки становятся более информативными,

разнообразиями и креативными. Также и в проектной деятельности ученики отходят

от бумажной волокиты и выполняют макеты, схемы, таблицы в специальных

программах. Рисуют, моделируют, сравнивают при помощи компьютера. Школа должна

идти в ногу со временем, удовлетворяя интеллектуальные запросы, как школьников,

так и учителей

Библиографическое описание:

Данилов, О. Е. Организация проектной деятельности учащихся с помощью интернет-ресурсов образовательного назначения / О. Е. Данилов. — Текст : непосредственный // Школьная педагогика. — 2017. — № 1 (8). — С. 50-57. — URL: https://moluch.ru/th/2/archive/53/2048/ (дата обращения: 25.09.2023).

В статье рассматриваются преимущества группового использования Интернета при обучении, принципы организации дистанционного обучения и функции общения при дистанционном обучении. Приведены примеры проявления функций общения в разных видах информационного взаимодействия участников дистанционно организованного образовательного процесса. Указывается на важность формирующего оценивания при таком обучении. Рассмотрен пример организации проектной деятельности учащихся по физике с помощью дистанционных технологий.

Ключевые слова: интернет-ресурсы, проектная деятельность, проект, электронные ресурсы образовательного назначения, организация учебного процесса, процесс обучения

Преимущества, предоставляемые Интернетом в организации совместной работы, предопределены самой его природой. Как известно, он создавался как среда, специально предназначенная для коллективной работы над текстовыми документами людьми, территориально удаленными друг от друга. Дальнейшее развитие интернет-технологий предоставило возможности совместного использования и редактирования не только текстовых материалов, но и графики, аудио- и видеоматериалов. Совместная деятельность в Интернете позволяет современным обучающимся не просто включаться в единый контекст обучения, но и создает возможности для взаимодействия друг с другом и с преподавателем [1].

Можно выделить несколько преимуществ в групповом использовании Интернета обучающимися:

‒ Интернет избавляет от необходимости проводить сеансы обучения синхронно с удаленным обучающим центром (группа обучающихся может взаимодействовать независимо от режима работы образовательного учреждения, осуществляющего обучение);

‒ Интернет позволяет осуществить выравнивание прав участников коллективного обучения вне зависимости от их статуса, что ведет к повышению активности обучающихся;

‒ Интернет предоставляет возможность преподавателю оперативно реагировать на нужды обучающихся непосредственно во время проведения учебы, не мешая остальным участникам процесса обучения;

‒ групповые проекты в обучении позволяют уделить большее внимание индивидуальным особенностям обучающихся и их особым интересам;

‒ Интернет способствует развитию навыков коллективной работы, предоставляя доступ к ресурсам в режиме реального времени (взаимопомощь и эффективный обмен идеями позволяют членам группы лучше представить весь возможный набор исследовательских альтернатив и после коллективного обсуждения реализовать лучшую из них);

‒ Интернет предоставляет возможность задавать вопросы и получать ответы в режиме реального времени с высокой степенью интерактивности, делает особенно эффективным проведение форумов.

Дистанционное взаимодействие учителя и учащихся включает совместную деятельность, общение и взаимные возможности. Совместная деятельность, в свою очередь, связана с развитием умения коллективной работы. Практика показывает, что эффективность использования дистанционных технологий, в том числе и при организации проектной деятельности учащихся, во многом зависит от организации процесса общения [3, с. 73]. Эта организация должна опираться на следующие принципы: 1) общение имеет цель; 2) общение непрерывно и относительно; 3) общение имеет культурные границы; 4) общение имеет этический аспект. Функции общения: контактная, информационная, побудительная, координационная, функция понимания, мотивационная, функция установления отношений и функцию оказания влияния. Эти функции проявляются в зависимости от цели общения. Приведем примеры информационного взаимодействия на основе информационно-коммуникационных технологий, указав в скобках реализованные при этом функции общения:

‒ объявления преподавателя (мотивационная и побудительная функции, функция оказания влияния);

‒ информационная колонка преподавателя (функции понимания и установления отношений);

‒ форум (мотивационная и информационная функции, функции понимания, установления отношений, оказания влияния);

‒ обсуждения в парах (мотивационная и контактная функции, функции установления отношений и понимания);

‒ обмен сообщениями (мотивационная, контактная, побудительная, координационная и информационная функции, функции установления отношений и функция понимания);

‒ чат (контактная и побудительная функции, функция понимания).

Укажем также факторы, влияющие на эффективность дистанционного общения [3, с. 75]. Факторы, способствующие общению: стремление к общению, познавательной самостоятельности; психологический настрой на взаимодействие; стремление к творческой деятельности; стремление к признанию коллективом. Препятствующие факторы: отрицательный учебный опыт; инерция сложившегося подхода к обучению; стремление к безопасности (страх от возможных ошибок); социально-демографические факторы. Можно выделить следующие проблемы, которые возникают при обучении через Интернет из-за недостатка коммуникативной деятельности участников образовательного процесса [2, с. 136]:

‒ отсутствие межличностных контактов;

‒ падение интереса к обучению;

‒ невозможность создания благоприятного психологического климата;

‒ невозможность организации коллективной работы;

‒ отсутствие эффективного контроля за усвоением содержания обучения.

Управлять коммуникативной деятельностью учащихся необходимо не только для того, чтобы решить эти проблемы, но и для осуществления следующих функций преподавателя: обучение способам и особенностям преимущественно визуального представления содержания обучения, как основного средства вербальной коммуникации в сети Интернет; обучение преодолению инфокоммуникационных барьеров в личном общении; обучение этикету интернет-коммуникации.

При поддержке и сопровождении самостоятельной деятельности учащихся важным элементом системы дистанционного обучения является наличие возможности оценивания ими собственного развития. Такое оценивание называют формирующим. Оно является процессом, продолжающимся в ходе всей самостоятельной работы. Целями формирующего оценивания могут быть поощрение саморегуляции и сотрудничества, осуществление мониторинга развития учащегося, проверка понимания и поощрения метапознания [3, с. 75–76].

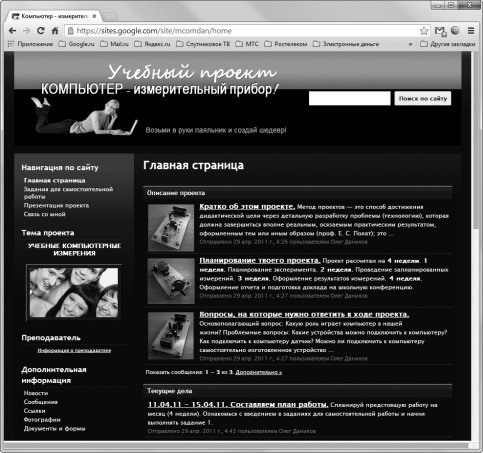

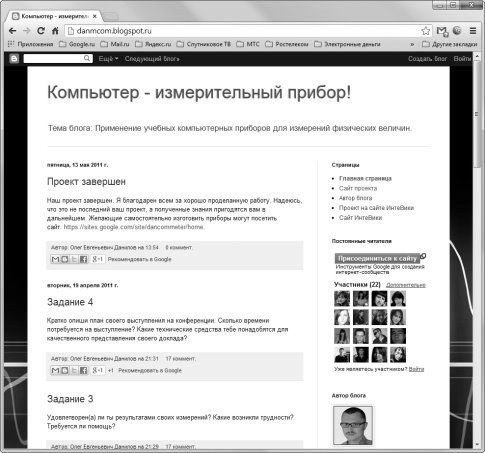

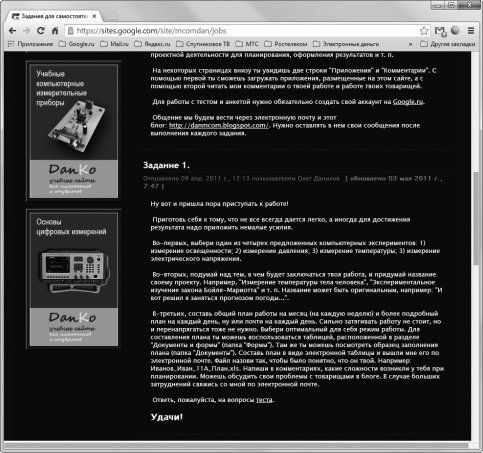

Проектной деятельностью школьников называется форма учебно-познавательной активности школьников, которая заключается в мотивированном достижении сознательно поставленной цели по созданию проекта. Она обеспечивает единство и преемственность различных сторон процесса обучения и является средством развития личности обучающегося [4, с. 18]. В этой статье мы опишем методику организации проекта, которая может быть применена в практике дистанционного обучения. Этот исследовательский среднесрочный проект (продолжительность выполнения не более месяца) может выполняться учащимися индивидуально, в паре или в малой группе. Он предусматривает применение полученных знаний, данных наблюдений и физических опытов в создании продукта и его защиты в процессе презентации и дискуссии. Для информационной поддержки созданы сайт учителя (рис. 1) и блог учителя (рис. 2).

Рис. 1. Главная страница сайта учебного проекта «Компьютер — измерительный прибор»

Проект направлен на изучение учащимися современной технологии экспериментального компьютерного исследования, которая предполагает автоматизацию процесса измерения, соединение компьютера с датчиками физических величин и программирование измерительной системы. В ходе выполнения проекта учащиеся должны выполнить 4 составных задания (они состоят из более простых заданий), на выполнение каждого составного задания отводится 1 неделя. Подробное описание этих заданий представлено на сайте учителя (рис. 1). Кратко их можно сформулировать следующим образом.

Рис. 2. Главная страница блога учебного проекта «Компьютер — измерительный прибор»

Задание 1. Составить план работы на каждый день. Изучить литературу и интернет-источники по тематике исследования.

Задание 2. Изучить свою экспериментальную установку. Провести измерения и задокументировать их результаты. Изучить необходимую физическую теорию.

Задание 3. Провести анализ измерений. Оформить их результаты в виде научно-исследовательской статьи.

Задание 4. Подготовить доклад на школьную конференцию по результатам своих исследований, сопроводив его презентацией.

Для выявления интереса и опыта учащихся была создана стартовая презентация учителя (рис. 3), в процессе демонстрации которой, учитель оценивает знания учащихся, связанные с предметом предстоящего учебного исследования. После презентации проводится тестирование, задача которого уточнить некоторые моменты, возможно не зафиксированные во время презентации.

Рис. 3. Страница сайта со стартовой презентацией проекта

Сначала участники проекта составляют план работы в виде двух таблиц. Одна из них предназначена для составления индивидуального плана учащегося, другая — для плана работы учащихся в составе группы (ученики могут использовать предложенный шаблон или составить полностью свою таблицу). В ходе выполнения проекта ученики заполняют проверочные листы. Эта часть формирующего оценивания выполняет такую задачу, как формирование самооценки и критического мышления. Предусмотрены два варианта таких листов: первый — для оценки индивидуальных действий (если проект проводится без создания самостоятельных групп учащихся, но, тем не менее, общие обсуждения проводятся, например, в классе), второй для оценки действий в составе группы (оценивают ученики).

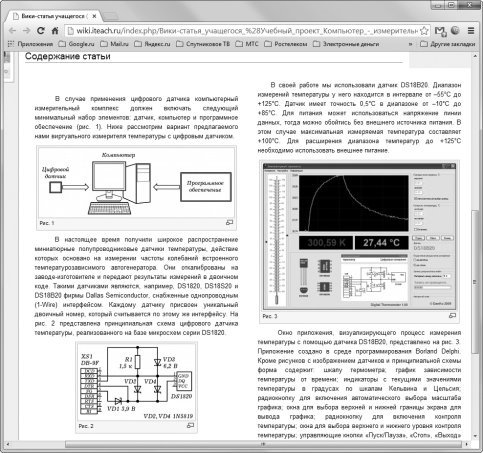

Рис. 4. Пример вики-статьи учащегося

Для оценки вики-статьи учащегося (рис. 4) и презентации доклада учащегося, который готовится к школьной конференции, составлены сводные таблицы с указанием критериев оценивания работ учащихся и их количественной оценкой. Предусмотрено также оценивание задания по проведению учащимися измерений физических величин и оценивание выполнения учащимися всех составных заданий проекта (оценивает учитель).

После завершения проекта проводится анкетирование. Рефлексивная анкета составлена с целью выявления степени удовлетворенности учащихся результатами проекта и определением слабых и сильных мест методики его проведения (оценивают учитель и ученики).

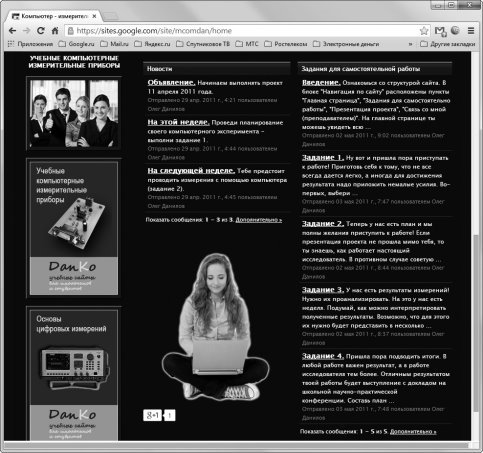

Рис. 5. Новости и краткое описание заданий, размещенные на странице сайта учебного проекта

Рассмотрим, какие еще страницы содержит сайт учителя. Важная роль отводится в нем странице, на которой размещены новости и описание заданий для учащихся (рис. 5). Новостная часть содержит разделы «Объявление», «На этой неделе», «На следующей неделе». Эти части страницы помогают учащимся планировать предстоящую деятельность. Также здесь размещен раздел «Текущие дела», в котором указано, что нужно делать в настоящий момент. Описания заданий содержат вводную часть и их краткую характеристику. Кроме того, возможен переход к более подробным (детальным) описаниям заданий (рис. 6).

На страницах заданий предусмотрено место для комментариев участников проекта, тем самым обеспечивается интерактивность, дающая возможность общаться учащимся друг с другом и учителем. После выполнения заданий осуществляется контроль, который чаще всего представляет собой небольшой тест, время его выполнения ограничено временными рамками проекта.

Рис. 6. Страница с размещенными на ней подробными описаниями заданий для самостоятельного выполнения

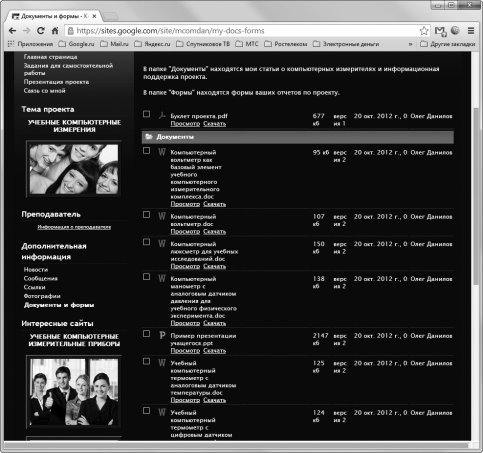

Для учащихся, которые захотят самостоятельно изготовить измерительные приборы для своих опытов, на специальной странице «Фотографии» размещены снимки этих приборов. Подробные инструкции изготовления приборов и объяснение принципов их работы находятся на отдельном сайте, ссылка на который расположена на этой же странице (рис. 7).

Информационная поддержка проекта включает не только сам сайт, но и еще довольно большое количество разнообразных компьютерных документов: электронных таблиц, презентаций, текстов и других файлов. Все они размещены в Интернете, а ссылки на них расположены на странице «Документы и формы» (рис. 8). Возможен просмотр документов в онлайн-режиме (без скачивания их на компьютер учащегося). Таблица со ссылками содержит еще и информацию о времени размещения документа и его авторе (чаще всего им является учитель — руководитель проекта).

Рис. 7. Страница, содержащая слайд-шоу с фотографиями изготовленных учащимися приборов

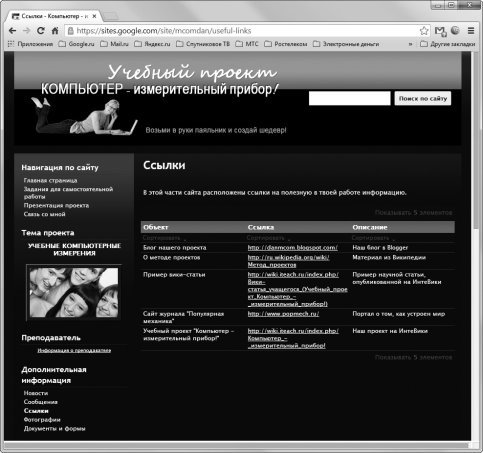

На сайте размещены не только ссылки на файлы, но и на интернет-ресурсы: блоги, материалы Википедии, статьи, сайты журналов и страницу проекта на ИнтеВики. Для этого на сайте создана специальная страница «Ссылки» (рис. 9).

Учебные проекты связаны с решением задач обучения. Иногда они выполняются в рамках учебных планов, а иногда и за их пределами. В них с желанием участвуют учащиеся, которым интересна та или иная учебная дисциплина. Они хотят глубже разобраться в изучаемых на занятиях в школе вопросах. Как известно, учебный проект — это работа, направленная на решение конкретной проблемы, на достижение заранее запланированного результата в виде материального объекта или интеллектуального продукта. Результатами нашего учебного проекта являются изготовленные учащимися приборы, созданные ими компьютерные презентации, написанные ими статьи и доклады, представленные на конференции.

Рис. 8. Документы, размещенные на страницах сайта

Проекты помогают учащимся самоопределиться, выяснить, какая область знаний им наиболее интересна. Выполняя проект, школьник учится определять потребности окружающих и выяснять, что он может сделать такого, что будет полезно. Работать в области своих интересов (и при этом удовлетворять потребности других людей) является важной компетенцией, которая обеспечивает успех любой профессиональной деятельности. Проекты выполняются на добровольной основе, и это приучает школьников к самостоятельному проявлению инициативы, умению доводить дело до логического завершения.

Реализация проекта с использованием сети Интернет позволяет формировать умение общаться с помощью современных технологий, демонстрировать, что такое общение может происходить в режиме реального времени и в отложенном режиме. Такой проект знакомит учащихся с различными видами информации и способами ее извлечения, передачи, представления и хранения.

Рис. 9. Ссылки на полезные интернет-ресурсы

Литература:

- Данилов О. Е. Реализация дистанционного обучения в вузе с помощью сервисов Google / О. Е. Данилов // Молодой ученый. — 2014. — № 5. — С. 498–502.

- Журавлева О. Б. Управление интернет-обучением в высшей школе / О. Б. Журавлева, Б. И. Крук, Е. Г. Соломина; Под ред. Б. И. Крука. — М.: Горячая линия — Телеком, 2007. — 224 с.

- Лебедева М. Б. Дистанционные образовательные технологии: проектирование и реализация учебных курсов / М. Б. Лебедева, С. В. Агапонов, М. А. Горюнова и др.; Под общ. ред. М. Б. Лебедевой. — СПб.: БХВ-Петербург, 2010. — 336 с.

- Матяш Н. В. Инновационные педагогические технологии. Проектное обучение: учеб. пособие для студ. учреждений высш. проф. образования / Н. В. Матяш. — М.: Издательский центр «Академия», 2012. — 160 с.

Основные термины (генерируются автоматически): функция понимания, учебный проект, учащийся, Интернет, коллективная работа, дистанционное обучение, описание заданий, функция установления отношений, функция общения, формирующее оценивание, страница сайта, совместная деятельность, сайт учителя, реальное время, проект, общение, обучение.

МКОУ Заводская СОШ

Учитель начальных классов: Галенко О.Н.

Глобальные изменения в информационной, коммуникационной, профессиональной и других сферах современного общества требуют корректировки содержательных, методических, технологических аспектов образования. Необходим пересмотр прежних ценностных приоритетов, целевых установок и педагогических средств. Кроме того, система образования должна подготовить детей к жизни в условиях информатизации и развития новых технологий. Информация становится основой, и поэтому для человека одним из самых важных умений будет умение найти её, переработать и использовать в определенных целях. Акцент переносится на воспитание подлинно свободной личности, формирование у детей способности самостоятельно мыслить, добывать и применять знания, тщательно обдумывать принимаемые решения и чётко планировать действия, эффективно сотрудничать в разнообразных по составу и профилю группах, быть открытыми для новых контактов и культурных связей. Это требует широкого внедрения в образовательный процесс. Если в науке главной целью является производство новых знаний, то в образовании цель исследовательской деятельности — в приобретении учащимся функционального навыка исследования как универсального способа освоения действительности. Безусловно, и в развитии способности к исследовательскому типу мышления, активизации личностной позиции учащегося в образовательном процессе на основе приобретения субъективно новых знаний (т. е. самостоятельно получаемых знаний). Очень важно, чтобы система обучения начинала меняться уже в начальной школе. Дети от природы любознательны и полны желания учиться. Все, что нужно для того, чтобы они могли проявить свои дарования — это умное руководство со стороны взрослых.

Федеральный государственный стандарт начального общего образования, принятый в 2009 году (далее ФГОС), задал новые требования к результатам школьного образования, которые не могут быть достигнуты без организации активной учебной, практической, исследовательской, проектной деятельности учеников. Однако каждый практикующий учитель хорошо понимает, что время, затраченное учениками на самостоятельный (или даже отчасти самостоятельный) поиск нового способа действия, выполнение практического исследования, подготовку и реализацию проекта и т.п., неизмеримо больше, чем время трансляции ученикам готовых алгоритмов в рамках более регламентированной и традиционной учебной работы в классе. Получается противоречие: с одной стороны, современные ценности образования лежат в сфере самостоятельности и инициативности учеников, с другой, предоставление ученикам большей свободы для осуществления учебной и познавательной активности отнимает время, в течение которого можно эффективно вкладывать в головы учеников новые знания, умения, навыки. Это противоречие помогает разрешить активное использование информационных и коммуникационных технологий, различных информационных образовательных ресурсов. Для этого были разработаны электронные образовательные ресурсы (ЭОР) для учащихся 1-2 классов начального общего образования, обеспечивающие условия реализации отдельных требований ФГОС НОО. Применение разработанных ЭОР способствует развитию интереса учащихся к изучаемым предметам, самому процессу обучения. Среди разработанных есть ЭОР по математике и информатике, азбуке, русскому языку и литературному чтению, окружающему миру, английскому языку, музыке, изобразительному искусству, технологии и физкультуре.

Я решила этим заняться еще потому, что данная проблема:

1) отвечает современным требованиям времени,

2) формирует у детей умение ставить проблему и самостоятельно находить пути ее решения,

3) развивает у учащихся интерес к научно-исследовательской работе,

4) приучает учащихся умело использовать ИКТ в учебном процессе,

5) вызвала у меня самой большой интерес.

Обучение через проектную деятельность происходит по пути поиска информации учащимися по своей проблеме. В ходе выработки решения они самостоятельно осваивают ряд тем школьной программы. Я считаю, что проектирование следует рассматривать как основной вид познавательной деятельности школьников. Но оно невозможно без ЦОРов. Можно выделить три уровня информационных объектов, которые я использую при проектном методе в образовательном процессе. Это, прежде всего, информация, полученная из Интернета, во-вторых, это ресурсы, доступные в электронном пространстве школы и, в-третьих, это программные средства, разработанные непосредственно самим учителем.При создании проектов, например, «Профессии родителей», «Мой поселок», исследовательской работы «Польза и вред жвачки» большую помощь оказывали родители в создании учебных видеофильмов и звукозаписи, например, шума реки, пения птиц (для воспроизведения которых использовались ЭОР: магнитофон или CD-плейер, но чаще компьютер). В частности, для краеведческого проекта «Мой поселок» сразу путем демонстрации фото была детьми самими выявлена тема, поставлена задача.Указаны сайты об историческом материале, даны звукозаписи песен местных поэтов и композиторов (Колтуновой П.М., Садовского Н.Н., Сухачевой А.А., Демидовой О.В, Галенко О.Н.), на которые затем создавались презентации, собирался материал. А Карепина Вика создала фильм на песню о газовиках, рассказывая о своем папе. Группа детей работала в школьном музее, брала на цифровые носители интервью у афганцев и был осуществлен общешкольный проект начальных классов ( открытое мероприятие для района) «Солдат войну не выбирает» о воинах-афганцах. Еще одна группа готовила материал о культуре поселка, который был представлен на школьной конференции. Таким образом, были задействованы все учащиеся по мере возможностей и интереса. ЭОРы позволяют обеспечивать возможность уровневой дифференциации и индивидуализации обучения, учитывать возрастные особенности учащихся и соответствующие различия в культурном опыте; предлагать виды учебной деятельности, ориентирующие ученика на приобретение опыта решения жизненных проблем на основе знаний и умений в рамках данного предмета. Они дают возможность обеспечивать использование как самостоятельной, так и групповой работы; содержать варианты учебного планирования , предполагающего модульную структуру; основываться на достоверных материалах; превышать по объему соответствующие разделы учебника, не расширяя, при этом, тематические разделы; полноценно воспроизводиться на заявленных технических платформах; обеспечивать возможность параллельно использовать с ЦОРами другие программы; обеспечивать там, где это методически целесообразно, индивидуальную настройку и сохранение промежуточных результатов работы; иметь, там, где это необходимо, встроенную контекстную помощь. Microsoft Office Word преимущественно ориентирован на работу с текстом: редактирование текста, создание таблиц, формул и многое другое, поэтому с его помощью мы создаем с детьми ЦОРы, в которых содержится текстовая информация, дидактические материалы (бланки, шаблоны, например, при проекте по математике «Оригами» (2 класс)); демонстрационные материалы (схемы, рисунки, таблицы). Справочники и словари для учеников также есть в электронном виде и необходимы и для долгосрочных, и при создании кратковременных проектов. Часто дети сами при защите проекта создают тесты с целью внимательного отслеживания материала или дает учитель. Подобный вид работы использовался при защите проектов «Профессии». Психологи Д.Б. Богоявленская, В.А.Петровский считают, что для одаренного ребенка решение задачи не является завершением работы. В работах этих учеников чувствуется личная заинтересованность проблемой. Это начало новой, будущей работы. Самое решающее звено этой новации — учитель. Меняется роль учителя и не только в проектно-исследовательском обучении. Из носителя знаний и информации, всезнающего оракула, учитель превращается в организатора деятельности, консультанта и коллегу по решению проблемы, добыванию необходимых знаний и информации из различных (может быть и нетрадиционных) источников. Работа над учебным проектом или исследованием позволяет выстроить бесконфликтную педагогику, вместе с детьми вновь и вновь пережить вдохновение творчества. Есть возможность превратить образовательный процесс из скучной принудиловки в результативную созидательную творческую работу. Каждый проект или исследование обеспечиваются всем необходимым: материально-техническое и учебно-методическое оснащение, кадровое обеспечение (дополнительно привлекаемые участники, специалисты), информационные (фонд и каталоги библиотеки, Интернет, CD-Rom аудио и видео материалы и т.д.). Успешно используются информационно-технологические ресурсы (компьютеры и др. техника с программным обеспечением), организационное обеспечение (специальное расписание занятий, аудиторий, работы библиотеки, выхода в Интернет), отдельное от урочных занятий место (не ограничивающее свободную деятельность помещение с необходимыми ресурсами и оборудованием — медиатека). Разные проекты потребуют разное обеспечение. Убеждена, что недостаточное обеспечение проектной или исследовательской работы может свести на нет все ожидаемые положительные результаты.

Этапы работы над проектом.

1.ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ

- определение руководителей проектов;

- поиск проблемного поля;

- выбор темы и её конкретизация;

- формирование проектной группы.

Данный этап начинается с определения тематического поля проектов.

При определении тематического поля проекта можно опираться, например, на потребности человека в различных областях жизнедеятельности: школа, дом, досуг, отдых, общественно полезная деятельность, производство и предпринимательство, общение. При этом основополагающим принципом должна стать самостоятельность выбора ученика – основа для формирования его ответственности за процесс и результат работы. Первый и самый простой способ: учитель предлагает список примерных тем для работы над проектами, при этом темы могут быть представлены в виде рекламных листовок на информационном стенде. Нередко случается и так, что предложенные учителем темы становятся отправной точкой для обсуждения, в ходе которого тема изменяется, корректируется, расширяется и возникает новый замысел.

Требования к теме:

- актуальность, отражение злободневных проблем современной науки и практики, соответствие насущным запросам общества;

- содержательность, информативность и разработанность в науке;

- возможность поиска достаточного количества литературы, наличие элемента новизны (работа в какой-то степени должна выходить за рамки изученного, ибо только тогда она сможет вызвать интерес;

- формулировка темы должна содержать какой-то спорный момент, подразумевать столкновение различных точек зрения на одну проблему. Подобная «проблемность» может быть отражена уже в самом заглавии работы или в его подзаголовках;

- название работы может и не включать в себя слово проблема, но, тем не менее, проблемность должна подразумеваться;

- тема должна быть конкретной.

Типология проектов

По форме:

- Исследовательские

Требуют обоснования актуальности и социальной значимости темы, хорошо продуманной структуры работы, её целей и задач, методов исследования;

- Творческие

Не имеют, как правило, детально проработанной структуры, которая только намечена и развивается по ходу работы. Результатами проектов могут быть видеофильм, компьютерная программа, фотоальбом и др.

- Игровые, приключенческие

Представляют собой сюжетно-ролевой сценарий, обусловленный характером и содержанием проекта. Результатами проекта являются спектакль, сцены, раскрывающие социальные или деловые отношения, ролевые игры.

- Информационные

Представляют собой обобщённый информационно-аналитический материал о каком-либо объекте или явлении, предназначенный для широкой аудитории.

- Практико-ориентированные.

Содержат чётко обозначенный результат деятельности учащихся. ориентированный на социальные запросы его участников.

По предметной области:

- Литературные

Исследуется творчество писателей, сопоставляются различные точки зрения на литературные произведения, жанровые сочинения, собственные литературные произведения.

- Экологические

Исследуются проблемы, затрагивающие экологию местности, требующие привлечения научных методов и интегрированных знаний.

- Культурологические

Связаны с историей, культурой, искусством и традициями народов разных стран.

- Спортивные

Раскрывают историю и развитие отдельных видов спорта, спортивных соревнований, состязаний, исследуют олимпийское движение.

- Исторические

В них исследуются исторические проблемы и факты, прогнозируется развитие политических событий, анализируется прошлое..

- Музыкальные

Исследуются любые аспекты музыкальной жизни различных стран.

По количеству:

- индивидуальный

- групповой

- коллективный.

По содержательным областям:

- монопроект

- мегапроект

- межпредметный.

2.ПОИСКОВЫЙ

- уточнение тематического поля и темы проекта, её конкретизация;

- определение и анализ проблемы;

- постановка цели проекта

В идеале проблемы должны выдвигаться самими учащимися, а роль учителя должна состоять в том, чтобы способствовать определению проблемы наводящими вопросами.

3.АНАЛИТИЧЕСКИЙ

- анализ имеющейся информации;

- поиск информационных лакун;

- сбор и изучение информации;

- поиск оптимального способа достижения цели проекта (анализ альтернативных решений), построение алгоритма деятельности;

- составление плана реализации проекта: пошаговое планирование работ;

- анализ ресурсов.

После постановки цели проекта в первую очередь на этом этапе необходимо определить, какая информация необходима для ее достижения (реализации проекта).

На всех этапах работы над проектом я учитываю психолого-педагогические особенности возраста учащихся и степень их самостоятельности. Потому чаще всего сама ставлю перед учащимися задачи по поиску информации, предлагаю им различные источники информации и способы получения информации.

Уровень его самостоятельности при выполнении каждого шага может быть различным. Учащийся конкретизирует свои намерения, описывая желаемую для него ситуацию. Затем учащийся рассматривает существующую ситуацию, описывая ее в начальной школе в общих чертах, позже — более детально. На основе анализа ситуации ученик может поставить (с помощью учителя, а позже – самостоятельно) проблему. Затем учащийся проводит анализ проблемы, ставит цель своего проекта. Определив цель, учащийся предлагает один или несколько способов ее достижения. Осуществляется проектно-творческая деятельность учащихся. На этом этапе ребята в основном выполняют творческие задания по базовым предметам и во внеклассной работе. По математике анализируют и придумывают задания для одноклассников. Самостоятельно подбирают дополнительный материал по заинтересовавшей их.

4.ПРАКТИЧЕСКИЙ

- выполнение запланированных технологических операций;

- текущий контроль качества;

- внесение (при необходимости) изменений в конструкцию и технологию.

На этом этапе появляются первые проектные работы с использованием компьютерных технологий. Это небольшие творческие, исследовательские задания по математике, литературному чтению, окружающему миру, технологии. Погружение в проект происходит во время учебного процесса, а практическое выполнение – дома при участии родителей.

Учащиеся реализуют запланированные шаги (действия), выполняют текущий контроль. При работе над проектом учащиеся реализовывают (осваивают) различные технологии деятельности, новые способы деятельности (видеосъемка, работа с компьютером, проведение социологических исследований и т.д.).

На этом этапе наиболее высока степень самостоятельности учащихся, а я стараюсь быть преимущественно в роли консультанта.

Консультант не дает ответа на вопрос, который не был ему задан. Это правило противоречит стремлению учителя предложить свои знания, свой опыт для учащихся, если на них нет запроса.

Консультант не формулирует суждений, возражений или рекомендаций, пока учащийся полностью не выразит все свои чувства и мысли.

4.ПРЕЗЕНТАЦИОННЫЙ

- Подготовка презентационных материалов;

- Презентация проекта;

- Изучение возможностей использования результатов проекта (выставка, продажа, включение в банк проектов, публикация).

На этапе ПД акцент делается на использование компьютерных технологий. Для этого я с ребятами провожу ряд занятий в компьютерном классе. Знакомлю ребят с основными операциями в программе PowerPoint. Ребята учатся самостоятельно создавать небольшие творческие работы, которые в дальнейшем будут включены в проектные работы. Помощь родителей на этом этапе сводится к минимуму. Здесь присутствуют все формы работы: индивидуальная, парная, групповая.

Также с учениками создаем презентации по материалам пройденных уроков и внеклассных мероприятий.

Защита проекта может проводиться по окончании аналитического этапа. Здесь открываются самые широкие возможности для творческого поиска учителем организационных форм презентации. Это может быть:

|

Формы продуктов проектной деятельности |

Виды презентаций проектов |

|

|

6.КОНТРОЛЬНЫЙ

- анализ результатов выполнения проекта;

оценка качества выполнения проекта.

Итоговой работой являются выступления на школьных и районных конференциях.

Используя интернет-ресурсы, мы нашли и используем паспорт проектной работы.

( как правило, состоит из следующих пунктов, но могут быть внесены разнообразные дополнения и изменения).

1.Название проекта.

2.Руководитель проекта.

3.Консультант(ы) проекта. ( 1 – 3 – на титульном листе).

4.Учебный предмет, в рамках которого проводится работа по проекту.

5.Учебные дисциплины, близкие к теме проекта.

6.Возраст учащихся, на который рассчитан проект.

7.Состав проектной группы(Ф.И. учащихся, класс);

8.Тип проекта.

9.Заказчик проекта.

10.Цель проекта (практическая и педагогическая);

11.Задачи проекта (2 – 4 задачи, акцент на развивающие);

12. Вопросы проекта ( 3 – 4 проблемных вопроса по теме, на которые нужно ответить в ходе выполнения);

13.Необходимое оборудование.

14.Аннотация (актуальность проекта, значимость на уровне школы, района, воспитательный момент, краткое содержание);

15.Предлагаемые продукты проекта.

16.Этапы работы над проектом ( для каждого указать форму, продолжительность, содержание работы, выход);

17.Предполагаемое распределение ролей в проектной группе.

В своей работе использую модульный курс Основы проектной деятельности школьника Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А., Чуракова О.В.: Методическое пособие по преподаванию курса (с использованием тетрадей на печатной основе)/ Под ред. проф. Е.Я. Когана. — Самара: Издательство «Учебная литература», Издательский дом «Фёдоров», 2006. – ISBN 5-9507-0350-2 ),который призван обеспечить освоение наиболее актуальных для работы над проектами способов деятельности учащимися основной школы и подготовку их, таким образом, к разработке и реализации собственных проектов.

Использование ИКТ, программных продуктов и ЭОР на уроке в ситуации «один-пять компьютеров в рабочей зоне класса»

Эта модель в значительной мере рассчитана на использование индивидуального подхода в работе с учащимися. Такое оснащение, вкупе с соответствующим программным обеспечением набором ЭОРов, позволяет работать и со слабыми учащимися в плане отработки определенных технических или предметных навыков, и с сильными учащимися, например, в плане организации индивидуального исследования различных учебных моделей или создания мультимедиа сочинений.

Кроме того, данная модель позволяет организовать групповую работу для выполнения определенных исследовательских и проектных заданий, а также для игровых форм урока (например, группа «аналитиков» проверяет достоверность представленной информации или обеспечивает информационную поддержку для выступающих в дискуссии товарищей, и т.д.) – в этом случае компьютер приходится на каждого участника группы. Работа может быть организована в малых группах по модели «один компьютер на группу». При этом учитель отбирает необходимые для проведения урока ЭОРы в зависимости от учебной задачи и ориентирует учащихся на проведение совместных исследований, разработку групповых проектов, коллективное выполнение электронных заданий.

В малых группах за одним компьютером учащиеся могут совместно:

- наблюдать, анализировать и обсуждать предметные явления, представленные в таблицах, интерактивных схемах;

- работать с гипертекстовыми определениями и правилами;

- наблюдать за поведением некоторых единиц в динамичных схемах;

- искать решение задач, сопровождающих интерактивные тексты;

- моделировать ситуации в виртуальной лаборатории или конструкторе;

- коллективно выполнять электронные задания и тесты;

- вести разнообразную словарную работу, текстовую деятельность и работу со справочниками;

- готовить материалы для проектов и презентаций, используя текстовый и разнообразный иллюстративный материал и т.д.

Перечисленные виды работы могут проводиться как изолированно, так и в различных сочетаниях. По окончании работы её результаты — в виде текстов, презентаций, планов, тезисов или устных выступлений, докладов, сообщений — выносятся на обсуждение и коллективную оценку.

Использование ИКТ, программных продуктов и ЭОР на уроке в ситуации «один компьютер — один ученик»

Данная модель осуществляется при следующих вариантах технического оснащения: комплект нетбуков , присутствие интерактивной доски ( 2 класса оснащены, по желанию можем использовать) или комплект проектор +экран. Компьютеры имеют доступ в Интернет. Ученики сами с помощью определенного программного обеспечения создают некий учебный продукт (например, электронные творческие работы, текстовые или мультимедиа сочинения, исследования в среде моделирования или виртуальной лаборатории, проекты). При работе в компьютерном классе могут быть использованы ЭОРы практически всех типов, вне зависимости от их прямого назначения: они становятся поддержкой для организации проектов, деятельности по подготовке докладов и сообщений, для тренировки или контроля с автоматической проверкой результатов.

Использование ИКТ, программных продуктов и ЭОР на уроке в ситуации «компьютер на рабочем месте учителя (с интерактивной доской)»

Компьютер с интерактивной доской или проектором позволяет превратить проблему реализации в учебном процессе наглядности в вопрос наглядности интерактивной . При этом новый уровень такой интерактивной иллюстративности носит мультимедийный и контекстный характер (например, на уроках литературы используются ЭОР не только визуального, но и аудио типа, исторические источники и материалы литературных сайтов, не обязательно образовательной направленности, все они в комплексе могут составить основу компьютерной презентации)Успешно создавались детьми мини-проекты по таблице умножения с применением рисунков.

При этом выступление с опорой на компьютерную презентацию может использовать как учитель, так и ученик, что в значительной мере способствует формированию коммуникативной компетентности. Программное обеспечение самих интерактивных досок позволяет выполнять действия, которые невозможны при ином построении урока. Например, можно сохранять все написанное учащимся для последующего совместного анализа и разбора; можно делать и сохранять пометки непосредственно по ходу выступления поверх текстового или иного демонстрирующегося материала (это, в частности, позволяет эффективно использовать материал, приближенный к непосредственному опыту учеников); можно «пробовать» различные варианты учебных действий (заполнения пропущенных орфограмм, построения графиков, подстановку и упрощение уравнений и т.п.), в том числе неправильные, безопасно с психологической точки зрения реализуя «право на ошибку».Практика показывает, что при использовании ЭОР повышается мотивация к изучению предмета за счет расширения информационных возможностей, наглядности учебного материала.

Приложение 1

Литература

- Громыко Ю. В. Понятие и проект в теории развивающего образования В. В. Давыдова // Изв. Рос. акад. образования.- 2000.- N 2.- C. 36-43.- (Филос.-психол. основы теории В. В. Давыдова).

- Гузеев В. В. «Метод проектов» как частный случай интегративной технологии обучения.//Директор школы, № 6, 1995

- Гузеев В. В. Образовательная технология: от приёма до философии М., 1996

- Гузеев В. В. Развитие образовательной технологии. — М., 1998

- Дж. Дьюи. Демократия и образование: Пер. с англ. — М.: Педагогика-Пресс, 2000. — 384 с.

- Методология учебного проекта. Материалы городского методического семинара. — М.: МИПКРО, 2001. 144 с.

- Новикова Т. Проектные технологии на уроках и во внеурочной деятельности. //Народное образование, № 7, 2000, с 151-157

- Новые педагогические и информационные технологии в системе образования. Учеб. пособие для студ. пед. вузов и системы повыш. квалиф. пед. кадров/ Полат Е. С. и др.Под ред Е. С. Полат. — М.,: Издательский центр «Академия», 1999, — 224 с.

- Пахомова Н. Ю. Метод проектов. //Информатика и образование. Международный специальный выпуск журнала: Технологическое образование. 1996.

- Пахомова Н. Ю. Метод учебных проектов в образовательном учреждении: Пособие для учителей и студентов педагогических вузов. — М.: АРКТИ, 2003. — 112с. (Методическая библиотека)

- Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: его возможности. // Учитель, № 4, 2000, — с. 52-55

- Пахомова Н. Ю. Учебные проекты: методология поиска. // Учитель, № 1, 2000, — с. 41-45

- Проект «Гражданин» — способ социализации подростков.//Народное образование, № 7, 2000.

- Чечель И. Д. Метод проектов или попытка избавить учителя от обязанностей всезнающего оракула.//Директор школы, № 3, 1998

- Экспериментальные площадки в московском образовании. Сб. статей № 2. — М.: МИПКРО, 2001. 160с

Приложение 2

Интернет-ресурсы по проблемам проектной и исследовательской деятельности:

http://schools.keldysh.ru/labmro — Методический сайт лаборатории методики и информационной поддержки развития образования МИОО

www.researcher.ru — Портал исследовательской деятельности учащихся при участии: Дома научно-технического творчества молодежи МГДД(Ю)Т, Лицея 1553 «Лицея на Донской», Представительства корпорации Intel в России, «Физтех-центра» Московского физико-технического института. Публикуются тексты по методологии и методике исследовательской деятельности учащихся ученых и педагогов из Москвы и других городов России, исследовательские работы школьников, организованы сетевые проекты, даются ссылки на другие интернет-ресурсы. До 250 посещений в день.

www.1553.ru — сайт Лицея № 1553 «Лицей на Донской», публикуются материалы Городской экспериментальной площадки «Разработки модели организации Образовательного процесса на основе учебно-исследовательской деятельности учащихся». До 50 посещений в день.

www.vernadsky.dnttm.ru — сайт Всероссийского Конкурса юношеских исследовательских работ им. В. И. Вернадского. Русская и английская версии. Публикуются нормативные документы по конкурсу, рекомендации по участию в нем, детские исследовательские работы. Организована система on-line регистрации рецензентов, каждый посетитель сайта может написать отзыв или рецензию на выбранную работу. До 300 посещений в день во время чтений им. В. И. Вернадского.

www.issl.dnttm.ru — сайт журнала «Исследовательская работа школьника». Публикуются основные материалы проекта, избранные тексты, информация по подписке. 40 посещений в день.

www.konkurs.dnttm.ru — обзор исследовательских и научно-практических юношеских конференций, семинаров конкурсов и пр. Организовано on-line размещение нормативных документов по конкурсам от всех желающих. До 50 посещений в день.www.subscribe.dnttm.ru

— рассылка новостей и информации по разнообразным проблемам и мероприятиям рамках работы системы исследовательской деятельности учащихся.

Материалы для заботливых родителей. Летняя школа. Математика (карточки) 4 класс).

— Всероссийском интернет — портале ProШколу.ru

http://www.proshkolu.ru/user/Svetlana2866/file/1652108/

— Социальный сайт работников образования nsportal. ru

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/materialy-dlya-roditelei/materialy-dlya- zabotlivykh-roditelei-letnyaya-shkola-mate

— Приглашаем На.Урок. Ru

http://nayrok.ru/index.php?subaction=allnews&user=Derkachova_SV

— Всероссийский Образовательный Портал «Продлёнка». Портал для школьников, педагогов и родителей.

http://www.prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/viewlink/195.html

.

Сетевые исследовательские проекты как одна из форм организации учебной деятельности в сети интернет

Категория: Информационные технологии в образовании.

Мартын Т.В.

методист, МБУДО «ЦТР», г. СольИлецк, Оренбургская обл.

Очень часто педагогов волнует вопрос «Как сделать так, чтобы новое знание не было забыто?» И здесь уместно вспомнить слова известного китайского философа Конфуция: «Расскажи мне — и я забуду. Покажи мне — и я пойму. Позволь мне сделать самому — и я научусь». Эти слова можно смело отнести к определению системно-деятельностного подхода, который призван обеспечить достижение планируемых образовательных результатов. Одним из наиболее эффективных средств достижения предметных и метапредметных образовательных результатов являются задания проектного вида и учебные проекты.

Проект — это совокупность определенных действий и замыслов для создания реального объекта или теоретического продукта.

Образовательный проект — это форма организации занятий, предусматривающая комплексный характер деятельности всех его участников по получению образовательной продукции за определенный промежуток времени.

В школах мини-проектами педагоги начинают заниматься с детьми уже с 1 класса, где учат их работать в парах и группах, ставить цели и соблюдать правила групповой работы. Следующий шаг к достижению результатов это научить детей умению ориентироваться в информационном пространстве, развитие их критического и творческого мышления, умения увидеть, сформулировать и решить проблему. Этим требованиям отвечает метод телекоммуникационных проектов, или сетевой проект, так как он создает благоприятные условия для развития интеллектуальных и творческих способностей обучающихся.

Что такое сетевой проект?

Сетевой учебный проект — это сетевое удаленное взаимодействие обучающихся из разных регионов и стран (проект также может быть менее масштабным, внутри района, города). Под сетевым проектом понимают совместную учебно-познавательную, исследовательскую, творческую или игровую деятельность учащихся-партнеров, организованную на основе компьютерной телекоммуникации, имеющую общую проблему, цель, согласованные методы, способы деятельности, направленную на достижение совместного результата деятельности (Е.С. Полат).

Сетевые проекты дают возможность конструктивного общения в сети. Они созданы в открытых системах (в частности, в Вики-Вики, Google), имеют простые правила оформления текста, а встроенная система обсуждения открывает возможности для прямого общения и способствует развитию критического мышления у обучающихся. В процессе работы над сетевым проектом участники могут обмениваться опытом, мнениями, данными, информацией, методами решения проблемы, результатами собственных и совместных разработок.

Основным видом деятельности в сетевом проекте является работа с информацией на разных носителях, в том числе содержащейся в информационных ресурсах интернета. Многие школьники массу времени проводят за компьютером, играют в различные игры. Хорошо, если родители отслеживают время нахождения у монитора, целесообразность данных «игрушек». Чаще бывает, что семью устраивает ситуация, при которой ребенок не требует к себе внимания родителей. Педагог не сможет «оторвать» ученика от компьютера, но сможет перенаправить его интересы, повести за собой по более безопасному пути по интернету.

Сетевой проект и есть тот путь, по которому происходит осмысленное, продуктивное вхождение ребенка в интернет. Компьютеры и подключение к интернету есть во многих семьях, но не каждый родитель сможет «сопровождать» ребенка по Сети. Педагог берет на себя эту роль. Старается научиться сам и научить своих учеников.

Сетевой проект дает возможность ребенку:

- учиться познавать мир;

- ставить проблемы;

- искать и находить свои решения;

- учиться взаимодействовать с другими людьми на основе толерантности;

- учиться безопасной работе в интернете.

Сетевой проект — реальный путь совершенствования не только ученика, но и учителя, который, будучи вовлеченным в проектную деятельность, вынужден постоянно учиться.

Что дает педагогу участие в сетевом проекте?