Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 28 мая 2018;

проверки требуют 18 правок.

| Башкирские восстания 1735—1740 | ||

|---|---|---|

| Дата | 1735—1740 | |

| Место | Ногайская, Казанская, Сибирская и Осинская даруги, т.е. охватила территорию исторического Башкортостана | |

| Причина | опасение башкир потерять вотчинные права на землю вследствие российской экспансии, стремление сохранить систему внутреннего самоуправления Башкирии | |

| Итог | Победа России | |

| Противники | ||

|

||

| Командующие | ||

|

||

| Потери | ||

|

||

Башкирские восстания 1735—1740 годов — крупнейшее в серии башкирских восстаний XVII—XVIII веков. Непосредственным поводом для выступлений башкир стала деятельность Оренбургской экспедиции[1].

Содержание

- 1 Причины восстания

- 2 Место и этапы восстания

- 3 Ход боевых действий

- 3.1 1-й этап

- 3.2 2-й этап

- 3.3 3-й этап

- 4 Итоги восстания

- 5 Примечания

- 6 Литература

- 7 Ссылки

Причины восстания[править | править код]

| История Башкортостана |

Мавзолей Тура-хана. XIV—XV вв. |

Основная причина коренилась в опасениях башкир потерять вследствие российской экспансии вотчинные права на земли, полученные по условиям присоединения к России. Кроме того, башкиры выступали за сохранение системы внутреннего самоуправления Башкортостана и выражали недовольство ростом налогов, злоупотреблениями чиновников при их сборе, стремились защитить свои культурно-религиозные и бытовые традиции.

« В это время их восстания получают уже иную основу; мусульманская пропаганда теряет своё значение, надежды на восстановление магометанского царства почти исчезли, но башкиры, уже раньше жаловавшиеся на единичные захваты их земель, начинают опасаться за само существование своих земельных владений. И в самом деле колонизация сплошной стеной надвигалась на Башкирию»

Характер, цели, идеи, движущие силы восстания получили в историографии различную интерпретацию. Одни историки видят в нем проявление социальных и классовых противоречий, подчёркивая ведущую роль социальных низов башкирского этноса, считают, что оно «явилось вооружённым протестом трудовых масс против феодального и национального гнёта» (И. Г. Акманов, А. Н. Усманов). Другие исходят из представлений о специфическом характере взаимоотношений России и Башкирии как этнополитических систем различного уровня цивилизации и определяют характер российского присутствия в Башкортостане как экспансионистский, а после присоединения к России толкуют как форму покорения, доказывая наличие во всех повстанческих движениях башкир средневековой идеологии свободного вассалитета. В Башкирских восстаниях признаётся лидерство социальных верхов, идея отказа от русского подданства, его общенародный характер с признаками преднационального движения и тенденцией создания своей государственности (А. С. Доннелли, Р. Г. Кузеев, Р. Порталь, Н. В. Устюгов).

Место и этапы восстания[править | править код]

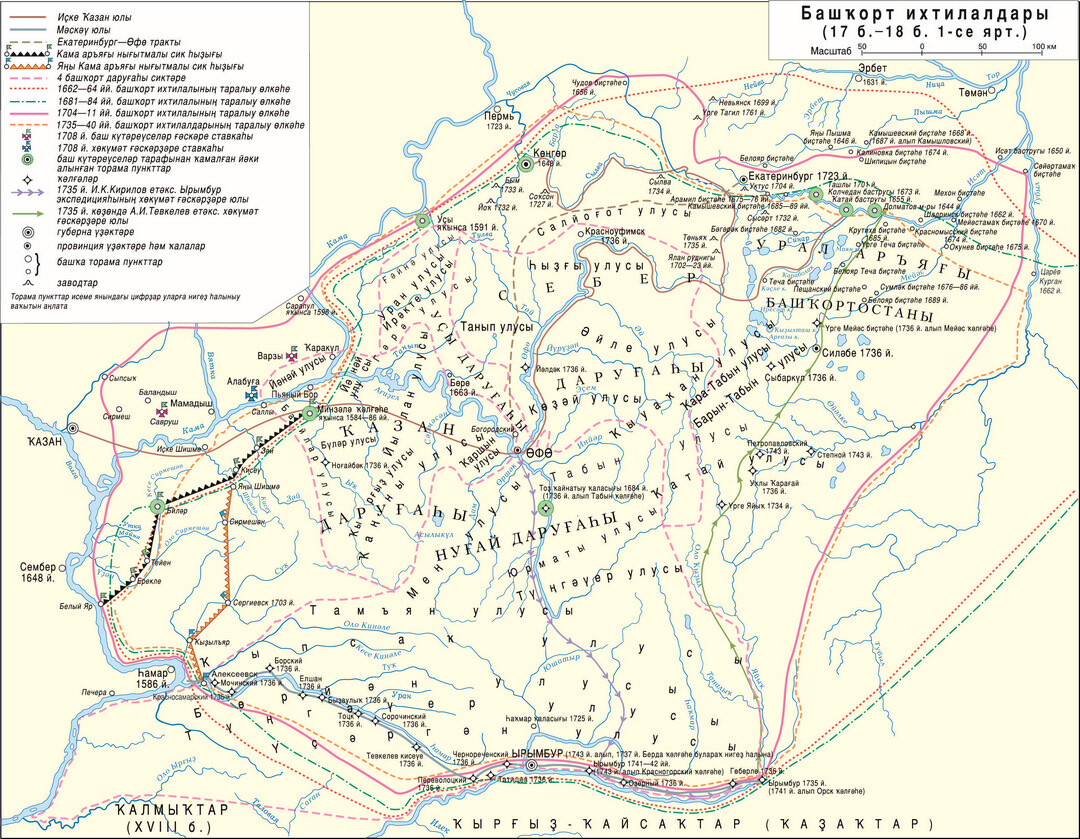

Восстание распространилось на всю территорию Башкирии в пределах её административного устройства — Ногайской, Казанской, Сибирской, Осинской дорог, охватив площадь от реки Белой на западе до реки Тобол на востоке и реки Яик на юге. Северная граница восстания доходила до городов Оса и Кунгур.

В истории восстания выделяют 3 этапа[2]:

- 1-й — 1735—1736 гг. (т. н. «Акаевщина»)

- 2-й — 1737—1738 гг. (т. н. «Восстание Бепени»)

- 3-й — 1739—1740 гг. (т. н. «Восстание Карасакала»)

Ход боевых действий[править | править код]

1-й этап[править | править код]

О подготовке Оренбургской экспедиции башкиры узнали в 1734 году из письма из Петербурга от башкирского старшины и муллы Токчуры Алмякова, адресованного Кильмяку Нурушеву — видному бию Ногайской дороги. В конце 1734 и весной 1735 годов представители всех 4 дорог съехались на курултай в Азиеву мечеть (ныне территория Кировского района города Уфы). Из опасения лишиться своих земель и свободы, они, по свидетельству П. И. Рычкова[3], башкиры приняли решение

«…всеми силами противиться и город Оренбург (ныне город Орск) строить не давать, толкуя, что из-за того им никакой воли не будет».

В конце мая — начале июня 1735 года башкиры, собравшиеся под Уфой под руководством Кильмяка Нурушева и Акая Кусюмова, направили к И. К. Кирилову двух представителей с требованием отмены решения о строительстве Оренбурга. Посланцы были подвергнуты допросу и пыткам, один из них скончался. Сигналом к восстанию послужило продвижение экспедиции Кирилова 15 июня 1735 года из Уфы к реке Орь. Первые столкновения произошли 1-6 июля: 3 тысячный отряд К. Нурушева напал на роты Вологодского полка, шедшие вслед за экспедицией в целях её охраны.

Летом 1735 года массовое движение башкир охватило всю европейскую часть Башкирии. Нападению подверглись русские деревни под Уфой, Табынская крепость, в осаде оказались Мензелинск и другие населённые пункты. В августе был разгромлен продовольственный обоз, шедший из Теченской слободы в Оренбург. Основные силы повстанцев сосредоточились в излучине реки Белой и вдоль реки Дёмы. В столице о начавшемся восстании узнали в конце июля. Для борьбы с ним была создана Комиссия башкирских дел. Во главе её и в качестве главного командира вооруженными силами в Башкирию 13 августа 1735 года был назначен генерал-лейтенант А. И. Румянцев. В его распоряжение поступили 3 регулярных полка, 500 яицких казаков, 3000 калмыков. Против повстанцев был проведен ряд карательных экспедиций. Общая численность карательных отрядов превышала 20 тысяч человек. Наиболее крупной и жестокой явилась расправа А. И. Тевкелева с башкирами деревни Сеянтус Балыкчинской волости.

Правительственные указы от 11 февраля 1736 и от 16 февраля 1736 года были нацелены на установление контроля над системой внутреннего самоуправления в Башкирии. Особую неприязнь у башкир вызвали положения указов, направленную на ликвидацию неприкосновенности их вотчинного земельного фонда. Один из очагов восстания сформировался на территории будущей Исетской провинции, примыкавшей к Сибирской дороге Башкирии. Весной 1736 года нападению башкир подверглись Утятская, Крутихинская слободы, Окуневский острог, Полевской завод. Борьба с повстанцами в этом районе осуществлялась военной командой во главе с В. Н. Татищевым.

В Ногайской дороге, вдоль реки Дёмы, с конца марта 1736 года находился со своими силами И. К. Кирилов, который сжег здесь 200 деревень и главную мечеть в Башкирии — Азиеву мечеть[4]. В марте им была заложена Чебаркульская крепость, гарнизон которой должен был контролировать ближайшую территорию. Военной команде удалось ослабить натиск повстанцев, Челябинская крепость закладывалась в ситуации спада 1-й волны восстания.

2-й этап[править | править код]

Причинами нового подъема восстания явились жестокое подавление движения в 1735—1736 годах, тяжелые условия принесения повинных. Первыми весной 1737 года выступили башкиры Сибирской и Осинской дорог. В апреле-мае повстанцы нападали на Чебаркульскую, Челябинскую, Красноуфимскую крепость.

Зимой—весной 1738 года на территории Сибирской, Осинской и Ногайской дорог восстание вспыхнуло вновь. В апреле—мае башкирские отряды атаковали Чебаркульскую, Челябинскую, Красноуфимскую крепости, Ревдинский завод, в июне вели бои с правительственными командами полковника И. С. Арсеньева и майора Люткина. Карателями под руководством начальника Комиссии башкирских дел Л. Я. Соймонова летом—осенью 1738 года было разорено и сожжено свыше 30 деревень, убито около 900 человек[5].

Наибольшей крупной операцией восставших было нападение отряда под руководством батыра Кусяпа Султангулова на военный лагерь генерала Л. Я. Соймонова. Мероприятия разработанные летом Татищевым и Соймоновым по окружению Башкирии войсками, привели к прекращению активных действий повстанцев и вызвали начало переговоров. В сентябре 1738 года видные предводители башкир Бепеня Торопбердин и Аллазиангул Кутлугузин пришли с повинной[2].

Начальник Оренбургской экспедиции В. Н. Татищев считал, что башкиры вряд ли сумеют снова поднять восстание. Он докладывал в правительство обстановку в крае:

«..Две опаснейшие — Казанская и Ногайская — дороги так разорены, что едва половина осталось, а протчия — Осинская и Сибирская дороги — хотя не столько пропало, однако у всех лошади и скот пропали, деревни пожжены, и не имея пропитания, многие с голоду померли..»

— История Башкортостана. Ч 1. Под ред. И. Г. Акманова. Уфа: Китап, 1996.- С.106

3-й этап[править | править код]

Поводом для возобновления восстания явилось решение властей о переписи населения Башкирии, начавшейся в январе 1739 года. Перепись воспринималась как средство обложения новыми налогами, в частности подушным. Саботаж этого мероприятия башкирами, требования выдачи паспортов их представителям для поездки в Петербург с челобитной заставили приостановить перепись. На 3-м этапе возродилась идея прежних башкирских восстаний — отказ от русского подданства. Одна группа башкир во главе с Юлдаш-муллой в поисках нового покровителя обратилась за поддержкой к джунгарам. Другие башкиры ориентировались на союз с казахами, но Младший и Средние жузы отказали повстанцам в помощи и покровительстве. В декабре 1739 перепись населения возобновилась. Башкиры по-прежнему игнорировали её, но население созданных в крае крепостей было учтено. На рубеже 1739—1740 годов появилась Переписная книга Челябинской крепости. В январе 1740 года во главе восстания стал новый предводитель — Карасакал, провозглашенный ханом Башкирии под именем Султангирей. Восстание вновь приобрело форму вооружённых столкновений. Видными предводителями повстанцев из окружения Карасакала являлись Аллазиангул Кутлугузин, Мандар Карабаев. Восстание охватило всю территорию Сибирской дороги. С середины марта под ударами Арсеньева, Павлуцкого, князя Путятина и С. Ф. Кублицкого восставшие отступили в горы. Карасакал перебрался на территорию Ногайской дороги. На последнем этапе обострилась борьба повстанцев и «верных башкир», сражавшихся на стороне российских войск. В мае — июне 1740 года отряд Карасакала потерпел ряд поражений. 3 июня команда Павлуцкого настигла повстанцев в районе реки Тобол, где повстанцы потерпели поражение. Остатки отряда с раненым Карасакалом ушли в казахские степи, за реку Яик. Операция по уничтожению повстанцев, укрывшихся в горах и лесах, продолжалась до конца сентября 1740 года.

Итоги восстания[править | править код]

Башкирские восстания в 1735—1740 гг. является крупнейшим выступлением башкир за всю историю многовековой борьбы народа после присоединения Башкирии к Русскому государству[6].

Современник тех событий П. И. Рычков приводит такие данные по наказанию восставших:[7]

| ВЕДОМОСТЬ, сколько с начала последняго башкирскаго бунта, то есть с 1735 по 1741 год, по Оренбургской и по Башкирской комиссиям командированными партиями воров башкирцов побито, казнено, под караулом померло, сослано во флот, в Остзейские полки и в работу в Рогервик, и что жен и детей их обоего пола для поселения внутрь России роздано | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

|

Также он так описывает экзекуции, к которым В. А. Урусов приступил осенью 1740 года в Оренбурге и Сакмарске:

«…Одиннадцать человек, и в том числе помянутого Карасакала семь есаулов за ребра, восемьдесят пять человек за шею повешены, двадцать одному человеку отсечены головы и воткнуты на колья, в том числе и самого главнейшего возмутителя башкирского Аландзи Айгула, который частопомянутого Карасакала вымыслил, голова отсечена у мертвого, ибо он, как везли его под караулом в Оренбург, сам себя умертвил тем, что не пил, не ел более десяти дней, а прочим оставшим злодеям экзекуция была 17 сентября, по прибытии его, генерал-лейтенанта в Сакмарск, где ста двадцати человекам отсечены головы, пятьдесят человек повешено да триста один человек наказаны отрезанием носов и ушей…»

Учитывая, что командой генерал-лейтенанта князя Урусова наказаны урезанием носов и ушей 301 человек, Рычков всё приводит к общей сумме — 28491 человек. Несмотря на то что его данные по жертвам неполные, но всё же они дают некоторое представление о жестоком характере подавления восстания.

Российский историк Б. Э. Нольде в своей книге представил следующую статистику итогов восстания[8]:

«16634 казненных, 3236 высланных; 12283 лошади, конфискованных в качестве штрафа, 6076 убитых лошадей, 696 разрушенных деревень…»

По подсчётам американского историка А. С. Доннелли, из башкир погиб каждый четвёртый человек. В ходе данного восстания многие наследные земли башкир были отняты и переданы служилым мещерякам.

По Г. К. Валееву, кроме самих повстанцев, было роздано жен и детей обоего пола для поселения внутрь России 8380 человек[9]. Не поддается подсчётам и покинувших навсегда свою родину башкир, бежавших от карателей к казахам и калмыкам. Из них большая часть попала в плен и стали рабами местных феодал. Многие из захваченных в плен участников, а также их дети и жены также были крещены и отданы русским «охочим людям», непокорных — казнили. Например, в апреле 1738 года в Екатеринбурге был сожжен Тойгильдя Жуляков — один из новокрещен, «за то, что, крестясь, принял таки магометанский закон», в апреле 1739 года была сожжена крещенная башкирка Кисябика Байрясова — три раза пытавшаяся бежать на родину к единоверцам.

Всего в ходе восстания 1735—1740 гг. были убиты, казнены или сосланы на каторгу свыше 40 тыс. (по данным В. Н. Татищева, около 60 тыс.) башкир[10].

Царское правительство провело ряд административных реформ, поставивших под контроль русской администрации внутреннюю жизнь башкирских общин[11].

Примечания[править | править код]

- ↑ Башкирия в составе русского государства. Восстания против гнёта и насилия (недоступная ссылка). Проверено 8 июня 2012. Архивировано 30 декабря 2011 года.

- ↑ 1 2 Статья в Башкортостан: краткая энциклопедия Архивировано 2 июня 2013 года.

- ↑ Жуковский П. В. Дополнения к «Истории Оренбургской» П. И. Рычкова //Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып.33. Оренбург.1916. С.102-103; РГАДА. Ф.248. Кн.1236. Л.34-35.

- ↑ Витевский В. Н. И. И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе до 1758 г. Казань, 1897. Т. 1. с.146

- ↑ Статья в Башкирской энциклопедии

- ↑ Алеврас Н. Н., Конюченко А. И. История Урала. XI — XVIII века. — Челябинск: Южно-уральское книжное издательство, 2000. — С. 172. — 280 с. — ISBN 5-7688-0771-3.

- ↑ Рычков П. И. История Оренбургская по учреждении Оренбургской губернии. Уфа: ЦЭИ УНЦ РАН, 2002. с.105-106

- ↑ La formation de l’empire russe: études, notes et documents par Boris Nolde: tome I-er, 1952. 297 1 vols. Paris: Institut d’Etudes slaves, 1952. Р.297//VI.

- ↑ Валеев Г. К., Сляднев М. И. Ислам на Южном Урале: История и современность//Салават Юлаев — руководитель Крестьянской войны 1773—1775 годов на Южном Урале.- Челябинск, 2004. С.105-133.

- ↑ Акманов И. Г. Башкирские восстания 1735—1740 гг.//Статья в Башкирской энциклопедии (башк.)

- ↑ Статья в БСЭ

Литература[править | править код]

- Акманов И. Г. Башкирские восстания XVII — начала XVIII вв. — Уфа: Китап, 1998.

- Акманов И. Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой половине XVIII века. — Свердловск: Изд-во Урал. ун-та, 1991.

- Акманов И. Г. Челобитная башкир Уфимской провинции на имя императрицы России.// Статья в ж. «Ватандаш»

- Амантаев Ирек Взаимоотношения власти и башкир в документах первой трети XVIII века.// Статья в ж.»Ватандаш», 2013, № 11.

- Башкирские восстания 30-х годов XVIII в.

- Жуковский П. В. Дополнения к «Истории Оренбургской» П. И. Рычкова //Труды Оренбургской ученой архивной комиссии. Вып.33. Оренбург.1916. С.102-103; РГАДА. Ф.248. Кн.1236. Л.34-35.

- Устюгов H. В. Башкирское восстание. 1737—1739 гг.. — М.-Л.: Издательство Академии Наук СССР, 1950. — 154 с. — 2000 экз.

Ссылки[править | править код]

- Акманов И. Г. Башкирские восстания (1735—1740) // Башкирская энциклопедия / гл.ред. М.А.Ильгамов. — Уфа: ГАУН «Башкирская энциклопедия», 2015—2019. — ISBN 978-5-88185-306-8.

- Хамидуллин С. И. Тюлькучура-батыр и его соратники

- Башкирское восстание 1735—1740 гг.

- Вожди восстаний XVII—XVIII вв. из башкир Казанской дороги

- Статья в Башкортостан: краткая энциклопедия

- Башкирия в составе русского государства. Восстания против гнёта и насилия

- Башкирские восстания

- Башкирские восстания 17—18 вв.

- Башкирские восстания 30-х годов XVIII в.

- Избасарова Г. Башкирские восстания XVIII века

- Сагидулин Р. Красноуфимское сражение 25 июня 1736 года // Ватандаш. — 2014. — № 8. — ISSN 1683-3554.

- Акаевщина или Башкирское восстание 1735-1736 гг. на YouTube

- Восстание Бепени или Башкирское восстание 1737-1738 гг. на YouTube

- Восстание Карасакала или Башкирское восстание 1740 гг. на YouTube

Южный Урал и Предуралье в XVIII веке были известны как территория регулярных бунтов, в отечественной историографии нередко называемых «башкирскими восстаниями». Однако на поверку оказывается, что в народных волнениях участвовали далеко не только башкиры. Казанские историки Равиль Фахрутдинов и Раиль Фахрутдинов отмечают, что мятежи были полиэтничными, а возглавляли их зачастую татары. В первой части их статьи, публикуемой «Миллиард.Татар», ученые останавливаются на двух крупных восстаниях – Алдар-Кусюмовском и Акаевском.

Как народы Поволжья записывались башкирами

Первая половина XVIII столетия в истории татарского народа характеризуется многочисленными восстаниями, вызванными разными причинами, но прежде всего политикой насильственного крещения и так называемой лашманской повинностью (была введена указом Петра I от 31 января (11 февраля) 1718 года для государственных крестьян инородцев, прежде всего татар, преимущественно Вятской, Оренбургской, Казанской губерний, участвовавших в заготовке корабельного леса для постройки флота России).

Эти восстания охватывали три этапа – 1705–1711, 1735–1741 и 1755–1756 гг. Первый из них известен под названием Алдар-Кусюмовского восстания, второй – Акаевского, третий – как восстание Батырши. Правда, история этих восстаний еще не исследована до конца. Более того, некоторые из них, например первое, вызывают вопросы относительно территории выступления. Однако безусловным является тот непреложный факт, что все эти восстания начались на территории современной Западной Башкирии (с преобладающим татарским населением), с последующим их распространением в других регионах, в первую очередь в Татарстане.

Здесь необходимо обратить внимание читателя на один существенный и весьма принципиальный вопрос. Думать, что на территории современного Башкортостана восставали только этнические башкиры, вовсе нельзя. После падения Казани этот богатый и более отдаленный край в предгорьях Урала привлек внимание татар и других народов Среднего Поволжья. Они уходили в одиночку, семьями, целыми группами в Башкирию, Оренбургский край, за Закамскую линию, далее на юго-восток. Бежали не только от жестоких помещиков и высоких налогов и повинностей, но больше всего от невыносимого национального гнета, насильственной христианизации. Уходили туда, где сравнительно легче было жить, где имелись возможности для свободного ведения хозяйства. Например, в 1716 году из 47 тыс. дворов ясачного населения Казанской губернии запустевших хозяйств насчитывалось уже около 20 тыс., т. е. их количество сократилось больше чем на половину. По сообщениям современников, «поток беглецов не прекращался и в последующие годы, несмотря на самые решительные меры властей».

В целом, с середины XVI века территория современного Башкортостана начала активно заселяться татарами и некоторыми другими народами – марийцами, удмуртами, чувашами, даже более западной мордвой. Более того, эти народы по политическим и экономическим мотивам должны были там записаться башкирами. Об этом говорится в сочинении татарского историка и археографа XIX века Нурмухамеда сына Мухамедзяна «О восстании башкир под руководством Акая сына Кусюма».

Автор пишет, что во времена Кусюма, т.е. одного из руководителей упомянутого Алдар-Кусюмовского восстания, «башкиры были обеспечены от бедствий и угнетении», что «русские еще не имели такой смелости: ни шагу не смели они переходить за черту», т. е. за Вторую закамскую линию. Народы Поволжья «не перенося угнетений, скрывались и спасались от них. Все они в книге записывались башкирами (подчеркнуто авторами) и поэтому никто из них к русским не возвращался. И теперь среди башкир их очень много, но ввиду того, что они называют себя башкирами, потому их трудно узнать».

Об этническом составе населения Башкирии к середине XVIII века писал и И.К. Кириллов – обер-секретарь Сената, который перед строительством г. Оренбурга в 1735 году жил в Уфе, много ездил по Башкирии, по Оренбургской земле и видел многое своими глазами. Так, в своем письме к российскому правительству он сообщил, что «к башкирцам для своевольного житья, также по причине обширных и изобильных мест несмотрением бывших и нынешнего воевод набрело жить великое множество (подчеркнуто авторами) горных татар (татары горной стороны, – прим. авт.), черемис, чуваш, вотяков, так что теперь этих пришельцев вдвое больше, чем Башкирцев» (подчеркнуто авторами) (цит. по кн. Соловьева С.М. «История России с древнейших времен»).

По мнению современного исследователя Р.Р. Салихова, который опирается на данные первых четырех государственных ревизий (переписей) 1722-1782 годов, «архивные источники свидетельствуют о том, что в начале XVIII века в Восточном Закамье и Приуралье существовала развитая сеть татарских населенных пунктов, в которых жили ясачные и служилые татары, служилые мещеряки (татары-мишары), татары-тептяри и татары-кряшены… Можно констатировать, что массовая «башкиризация» татарских селений Оренбургской и Уфимской губерний, зафиксированная в государственных статистических материалах конца XVIII-XIX веков, явилась… следствием перехода части жителей этих селений из числа этнических татар в башкирское военное сословие».

Нашей целью не является рассказ о восстаниях в Башкирии, к тому же эта тема освещена в ряде научных исследований. Однако есть необходимость кратко остановиться на истории т. н. «башкирских» восстаний указанных выше трех периодов XVIII века, обратив внимание на один весьма существенный вопрос. А именно — на их национальный состав.

Алдар-Кусюмовское восстание

Причиной восстания 1705–1711 годов первоначально послужили социальные проблемы, однако вскоре на первый план вышел национальный фактор. Волнения начались в 1705 году на территории Башкирии и быстро распространились не только на ближайшие районы, но и на более отдаленные регионы.

Так, в 1707 году «уфимский башкирец», назвавшись султаном, ездил в Стамбул и в Крым просить помощи в борьбе против самодержавия, из Крыма перебрался на Кубань, оттуда – на Северный Кавказ к горским народам – чеченцам и другим, которые провозгласили его своим предводителем. Скоро пристали к нему кумыки, казаки-раскольники и татары (очевидно, кубанские, т.е. крымские). Султан (его звали Муратом) окружил Терскую крепость – повстанцы сожгли посады и острог.

Однако астраханский воевода П.М. Апраксин (будущий сподвижник Петра I, граф, президент юстиц-коллегии) послал против них войско почти в 5000 человек, которое разбило отряд Мурата, взяв его самого в плен. Султан-Мурат успел перед этим связаться с «башкирцами», и «вся Башкирия взволновалась». К башкирам присоединились татары и другие народы Урало-Поволжья.

Эти события подробно описаны в таких первоисточниках, как письма казанского вице-губернатора Н. Кудрявцева и уфимского комиссара А. Сергеева к известным сподвижникам Петра I, крупнейшим государственным и военным деятелям того времени А.Д. Меньшикову и Б.Л. Шереметьеву, письмо последнего Ф.А. Головину, также близкому сотруднику Петра, начальнику посольского приказа, донесение Н. Кудрявцева самому царю, различные отписки, «доношения», а также изложение допроса Султан-Мурата.

Почти то же самое, но более кратко и емко написано об этих событиях в известной «Типографии Оренбургской губернии» русского историка и экономиста XVIII века П.И. Рычкова: «В сие замешание не только вся Башкирь поголовно, но и уездные татары, мещеряки и другие иноверцы совершенно уклонились, и многие тысячи людей погибли, и жила (жилища, селения. – прим. авт.) все выжгли; к городам же, к Уфе, Бирску и Мензелинску сильные приступы чинили, и до самой Казани, токмо (только. – прим. авт.) за 30 верст не дошедши, отколь они едва отбиты изрядными учреждениями (здесь в понятии действия. – прим. авт.) тогдашнего казанского губернатора (вице-губернатора. – прим. авт.), Кудрявцева который живущих в Казани татар, жен и детей забрав в амонаты (заложники. – прим. авт.), прочих всех выслал против оных злодеев […]».

П.И. Рычков далее пишет, что в марте 1708 года против ополченцев были посланы войска в составе 8 полков во главе с князем Хованским, дошедшие до Алабуги (Елабуги), а оттуда были переброшены два полка в Башкирию, один из которых был разбит, а другой возле Бирска имел «многие ж с ними сражения». Однако выступление было «успокоено в 1708 году».

Восстание 1705–1711 годов, несмотря на свою массовость и охват довольно большой территории, не имело желаемого результата – как и многие предшествующие волнения, и оно было подавлено превосходящими силами хорошо вооруженных частей регулярной армии. Хотя отдельные отголоски этой борьбы проявились чуть позднее в 1720, 1724 годах.

Восстание Акая и Кильмяк-абыза

Более известным является Акаевское восстание 1735–1741 годов. Акай был сыном Кусюма, одного из руководителей (вместе с Алдар-баем) предыдущего выступления, хотя уже тогда сражался вместе с отцом. Он был старшиной Сибирской дороги. И не зря в одном из документов об «акаевщине», составленном сто лет спустя, в середине XIX века, говорится: «Татары, еще и по сию пору многочисленные в здешнем уезде (имеется в виду Предкамье, Казанский уезд. – прим. авт.), слыша о силах их единоплеменника и единоверца и о успехах его, подняли свои головы высоко».

Документ, являющийся анонимным, судя по отношению его автора к повстанцам-татарам, был написан русским человеком. В рукописи указана и цель восстания: «[…] он (Акай. – прим. авт.), видя по взятии Казани власть политическую России утверждающеюся и христианство распространяющимся, вздумал положить тому пределы возмущением. Набравши многочисленные толпы из татар, башкирцев и вольницы (очевидно, беглые русские крестьяне. – прим. авт.), он пошел с огнем и мечом».

Свое наступление Акай начал в Оренбургской губернии и оттуда двинулся на север. Взял и сжег Мензелинск, переправился через Каму, мимо Пьяного Бора (современный Красный Бор в Агрызском районе Татарстана) по берегам Камы пошел на Казань. Вскоре он подошел к крепости (современная Елабуга) с каменными башнями, построенной в XVI веке после взятия Казани Иваном Грозным «для защиты от нашествия татар и башкирцев».

Тем не менее, повстанцы были побеждены. Акай, «не сделавши никакого зла ни салу, не обитали иноков (монахов. – прим авт.), побежал на Казань. У города Мамадыша он переправился чрез реку Вятку, за которою и потерялись следы его скопищ. Сам он с товарищем Алдар-баем, по слухам были казнены […]».

В рукописном труде о восстании Акая сына Кусюма, составленном вышеназванным татарским историком XIX века Нурмухамедом сыном Мухамедзяна говорится, что, по доносу чувашина, Акая поймали русские войска под руководством Румянцева. Среди населения началось движение по освобождению Акая. «Однажды все (повстанцы. – прим. авт.) единым фронтом перешли в наступление: джигиты, одетые в кольчуги, вооруженные луками и мечами, ударили по русским и, расстроив их фронт, разгромили их». Однако Румянцев со своим войском одолел ополченцев.

С.М. Соловьев, который не оставлял без внимания какие-либо крупные события истории России в знаменитой «Истории России…», так описывает эти события: «Кириллов (уже известный нам обер-секретарь Сената И.К. Кириллов. – прим. авт.) писал, что 24 марта вышел он на Ногайскую дорогу и воров-башкирцев разными партиями, как скот, гнали. По рекам Белой, Уршаку, Кегушу, Тору, Селеуку, где было самое воровское гнездо, сожжено около 200 деревень, в которых около 4000 дворов; разорена и первая во всей орде мечеть Азиёва, в которой во все бунты башкирцы совещались о восстании и Коран целовали; казнено 158 человек, побито (убито в боях. – прим. авт.) обоего пола около 700, живых взято 160 да роздано в Уфе 85, в Остзею (Прибалтику. – прим. ред.) в службу послано 99; так как сильное разорение произведено самим Румянцевым по реке Деме полковниками Мартаковым и Тевкелевым – на Осинской и Сибирской дорогах, из Сибири – тамошними командами под управлением Татищева, так как уже пропало воров около 4000, то такой погром, по словам Кириллова, привел к тому, что воры не знали, куда скрыться, ибо с самого начала подданства ни за которые бунты никогда такой казни и разорения не видали».

Акая, конечно же, не освободили, однако в какой-то степени его заменил Кильмяк-абыз (абыз – учитель и толкователь ислама. – прим. ред.) из-за реки Белой, также старшина. Собрав на Ногайской и Сибирских дорогах (дарухах) отряд численностью более 7 тысяч, он 29 июня 1736 года неожиданно напал на лагерь Румянцева. Они хотели убить его или взять в плен, освободить всех своих заложников и пленных, однако это им не удалось.

Несмотря на внезапную и сильную атаку повстанцев и потерю русскими 150 драгун убитыми и ранеными, отряд Кильмяк-абыза отступил, увидев пехоту русских. Однако проигранная битва не испугала повстанцев, напротив, они активизировали борьбу. «Теперь вся эта сторона в великом смятении, – писал Румянцев, – и почти все пристали к ворам, даже до самого Казанского уезда». О восстании Кильмяк-абыза говорится и в донесении Румянцева князю Гагарину от 2 июля 1736 года.

Примерно через год, в 1737 году, генерал-майор Ф. Соймонов, ставший новым губернатором Казани, писал в Москву: «Из башкир (из Башкирии. – прим. авт.) получены подтвердительные ведомости, что тамошняя комиссия к окончанию приходит. Которые главные бунтовщики подлый народ возмутили, те переловлены, а именно: Кильмяк-Абыз, Акай Кусюмов с сыном, Умир Тахтаров, Сабан, и многие другие, коим вскоре следствие окончится, а прочих уже несколько сот в разных местах переказнено, также немалое число в Казань для отводу в Остзею – одних в службу, а других в работу в Рогервик (современный г. Палдиски в Эстонии. – прим. ред.) послано, женска полу и малых робят несколько тысяч к вывозу в русские города розданы». Сообщил также, что местное население не допущено «к жатве сеянного и к севу нового хлеба, деревни воровские все разорены».

Своего рода итог этому восстанию подводит П.И. Рычков: «Сей последний бунт продолжался почти чрез целые шесть лет, то есть от 1735 по 1741 г., со многими затруднениями и с немалым кровопролитием […] Во время оного […] из тех бунтовщиков казнено и побито (убито. – прим. авт.) при сражениях, послано в ссылку в Остзейские места и роздано разным людям жен и детей их для поселения внутрь России, по рапортам и канцелярским запискам, 28 491 душа, не счисляя вольницей и мелкими партиями (из коих многие письменно не рапортовали) побитых и в разные места развезенных, от которых пропало их также число не малое, и деревень их выжжено множество».

К сожалению, в таком фундаментальном, классическом труде, как «История…» С.М. Соловьева нет ничего о судьбе Акая и его соратников. Пользуясь случаем, необходимо отметить, что татарский народ не забывал об Акае, напротив, его имя вошло в народные предания. Так, в рассказе, записанном М.И. Ахметзяновым в 1974 году в восточных районах Татарстана, говорится следующее: «Поп Василий, когда крестил людей в этих краях, остановился в местности, которую и по сей день называют «Озером Акая». Акай-батыр подошел к Василию и нарочно сказал ему, что тоже хочет креститься и утопил попа в озере. После этого люди разгромили весь поповский отряд. Поэтому раньше, кто нечаянно вспоминал об озере Акая, то на него накладывали штраф».

Через пару лет поле восстаний Акая и Кильмяк-абыза на волне народного движения появился Карасакал – по одной версии, турок, по другой – кубанский, т.е. крымский, татарин; последняя, очевидно, отражает истину, ибо подлинное имя его было Султан-Гирей, указывающее свою принадлежность к фамилии крымско-татарских ханов (Карасакал, т. е. Черная борода, является его прозвищем). Он появился весной 1740 года на Сибирской дороге. Башкирцы объявили его даже своим ханом, но потом сами же отказались от него, узнав о движении против них русского войска. Один башкирец, пойманный отрядом полковника Арсеньева, объявил, что Карасакал никакого войска не имеет, что он самозванец и т.д. Карасакал со своим отрядом перешел через Яик и ушел в степь к казахам. По некоторым показаниям участников восстания Карасакала, он нашел себе убежище у казахов под защитой Абул-Хаир-хана.

Главные виновники «возмущения» – татары

В источниках часто и совершенно четко отмечается активное участие татар в политической, религиозной и просветительской жизни народов Башкирии, Оренбургского края и в целом описанного выше Волго-Уральского региона. Более того, в этих источниках татарам отводится руководящая роль в выступлениях народных масс.

В многочисленных донесениях в центр (Сенат и Военную коллегию), в которых особенно усердствовал уже известный нам обер-секретарь Сената, руководитель Оренбургской экспедиции, один из самых активных политических деятелей России времени царствования Анны Иоанновны И. Кириллов, имеются сообщения о татарах: «А татары, пришельцы из Сибири, особенно из Казани, их духовные – ахуны, муллы, абызы – гораздо прилежнее стараются приводить их (башкир и другие народы. – прим. авт.) в свой закон и воздержною своею жизнью простяков к себе привлекают, школы имеют, мечетей множество настроили […]; а теперь не только здесь (в Башкирии. – прим. авт.), но и в Казанской и Воронежской губерниях все живут и множатся […] Магометанских духовных, которые попадутся хоть в малой вине, надобно не щадя наказывать и ссылать не только из Уфимского, но из Казанского и других уездов, потому что простые татары в них, как в пророков, веруют, и они привлекли их к себе воздержным житьем и в вере утверждают и умножают».

Руководителями национальной борьбы народов Волго-Уралья в XVIII веке, как и до этого, были татары. Не зря уже не раз упомянутый Кириллов, исключая в этом башкир, писал именно о них следующее: «У сих воров не так, как у других орд, никого главного владельца нет».

А вот известный русский историк и государственный деятель, действительный статский советник В.Н. Татищев, управлявший в то время (1720–1722, 1734–1737 гг.) казенными заводами на Урале, писал в Казанскую губернскую канцелярию, что «по известию из Кунгура (город в Пермском крае. – прим. авт.), у татар великие съезды и советы […] вследствие этого приняты меры предосторожности».

В вопросе главенствующей роли татар в волнениях в Башкирии представляет интерес еще одно событие, хотя на этот раз социального характера. В.Н. Витевский в книге «И.И. Неплюев и Оренбургский край в прежнем его составе», изданной в Казани в конце XIX века, завершая описание восстания в Уфимской губернии 1747 года против сбора неположенного, дополнительного ясака, во главе которого стояли татарский выборный Смаил, мурза Карабашев, Мендияр Ураков, черемисы Кинзебей Ильбарисов, Кунакбай, чуваш Черебай и другие, которое также было жестоко подавлено, пишет следующее: «Главные виновники возмущения содержались в Уфе под арестом; замечательно, что большая часть из них (18 чел.) были татары (перечисляются имена. – прим. авт.). Из мещеряков (татар-мишарей. – прим. авт.) содержались под арестом семь человек (также называются имена)».

Продолжение следует

Равиль Фахрутдинов, Раиль Фахрутдинов

Восстание Батырши: палач Тевкелев, Хренов-солдат и уступки императрицы

Батырша Галиев (Алеев). Часть 2: ответный удар империи, поимка бунтовщика и допросы с пристрастием

«Реальное время» продолжает рассказывать о герое татарского и башкирского народов Батырше Алиеве, против которого неожиданно ополчился Всемирный русский народный собор. Сегодня казанский историк Файзулхак Ислаев в авторской колонке повествует о жестоком подавлении восстания «мещерякского возмутителя» и расправой над основными мятежниками. Кроме того, колумнист упоминает и таких деятелей, как палача башкир Алексея Тевкелева (известного по песне «Тяфтиляу»), солдата Хренова и других персонажей.

Перелом в мятеже

Для подавления мятежа оренбургский губернатор И.И. Неплюев предпринял ряд мер. В район выступления башкир были направлены Московский, Ревельский и Троицкий полки с приказом «не щадить никого, жен и их детей, для вкоренения страха». К подавлению восстания были привлечены калмыки, донские и оренбургские казаки общей численностью в три тысячи человек. Кроме того, 500 крещеных калмыков встали на границе с киргиз-кайсаками. И.И. Неплюев также написал письмо Нурали-хану с призывом развернуть борьбу против башкир, а среди мусульманского населения губернии распространил листовку Оренбургского ахуна И. Абдрахманова с осуждением башкирского выступления.

В середине августа организаторы мятежа в Гайнинской волости И. Мурзалиев, Н. Баскунов, А. Ягутеев встретились с Батыршой и согласовали время активных действий. Чтобы рассеять сомнение гайнинцев, Батырша послал с ними в Гайнинскую волость шакирдов И. Апкина, А. Кучекова и жителей деревни Мирасим У. Исланова и М. Айсина.

Призыв к бунту в Гайнинской волости прозвучал в д. Башап. На другой день в д. Аклуш уже было до полусотни бунтовщиков. Все мятежники были на лошадях и вооружены. Кроме сабель, у многих были либо ружья, либо луки со стрелами, некоторые имели копья. Все намерены были идти вниз по реке Тулве, «рубить русских», а также не присоединившихся к бунту башкир. Мулла Чурагул с двумя представителями Батырши побывал в деревнях Султанай, Сараш, Аймуш.

27-28 августа бунтовщики под руководством Мустая и Акбаша убили старшину Гайнинской волости А. Куджагулова «за великие денежные сборы». Расправу учинили А. Андрюшев, М. Теребердин с товарищами. Среди них находились и прибывшие сюда мещеряки команды старшины Я. Абдуллина. Во многих деревнях, в том числе в Башапе, Султанае, Тюнгаке, Аклуше состоялись собрания местных жителей, где выступали Чурагул и Исхак и местный ясачный татарин А. Ягутеев. На этих собраниях зачитывалось «Воззвание» Батырши, которое местными жителями воспринималось как призыв к открытому восстанию.

Музей Габдуллы Галиева (Батырши) в селе Старобалтачево. Фото lib.baltach.ru

Однако подготовка бунта так и не стала прелюдией активных действий восставших. Причиной тому послужило решительное выступление нового старшины Гайнинской волости Т. Ижбулатова, занявшего место убитого А. Куджагулова. Став во главе волости, он немедленно развернул активную работу по срыву антиправительственных выступлений на вверенной ему территории. Иного пути для укрепления своего положения как старшины у Т. Ижбулатова не было. Он на протяжении более чем двадцати лет бессменно будет волостным старшиной, его изберут членом Екатерининской комиссии, где этот депутат также проявит большую активность.

Встреча противников состоялась в д. Кызыл Яр. Здесь скопилось до полусотни повстанцев. Сторонники Ижбулатова, не встретив активного противодействия, рассеяли собрание в деревне, участники которого «разбежались врознь». Это событие стало переломным в истории бунта. Потерпев поражение, сторонники мятежного муллы уже не сумели организовать вооруженное выступление.

Получив известие о неудаче мятежников в Гайнинской волости, Батырша вместе с семьей и ближайшими восемью соратниками и учениками, вооруженными копьями и луком, скрылся в лесу 1 сентября. По показаниям М. Асанова, Батырша ушел в лес после получения известия об аресте в Гайнинской волости посланных им Исмагила и Ахмера.

Власти приняли экстренные меры для изоляции и подавления возможных волнений. 25 сентября 1755 года на Осинскую дорогу Уфимского уезда были направлены части Троицкого драгунского полка под командованием капитана Жеребцова. Организованного сопротивления эти войска здесь уже не встретили: участники волнений, шестеро активных сторонников Батырши, были пойманы и привлечены к следствию.

Ответные меры имперской машины

Русское население Кунгурского уезда было всерьез обеспокоено размахом подготовки к мятежу. Среди него широко распространялись слухи о нападении башкир и ясачных татар на Уинский медеплавильный завод, об осаде Торговижского и Сокольского острожков, села Медянка Кунгурского уезда. Слухи были настолько многозначительны и упорны, что создавалось впечатление о войне, «идущей по ту сторону села Торговищи со стороны татарской Верхиренской четверти». Часть жителей села Быково оставили свои жилища и бежали в Ачитскую крепость, вблизи Красноуфимской крепости, в поисках защиты от татар. В действительности, слухи о выступлении татар и башкир оказались преувеличенными.

3 сентября 1755 года императрица Елизавета Петровна отменила переселение некрещеных татар, живущих с крещеными в одних деревнях, а жалобы новокрещеных на татар повелела разбирать в Казанской губернской канцелярии вместе с духовными персонами, «особливо по нынешним известным обстоятельствам». Таким образом, отменялась наиболее дискриминационная практика переселения некрещеных татар, а их жалобы теперь должны были рассматривать светские власти, правда, вместе с миссионерами, что ранее и представить было трудно. При этом закон предписывал более внимательно отнестись к взаимным обвинениям с учетом «известных обстоятельств», т. е. восстания Батырши.

26 сентября 1755 года события в Уфимском уезде были обсуждены на совместной конференции Сената, иностранной и военной коллегий. Было принято согласованное решение о докладе императрице. Предлагалось впредь не взыскивать с иноверцев за новокрещеных доимочных, новых нарядов рекрут и подушной по 1755 год и перевести в другие места тобольского митрополита и казанского архиерея.

Для принятия эффективных мер по подавлению бунта Сенат 2 октября по докладу И.И. Неплюева направил в Казань губернатором тайного советника графа Головина, укрепил военных направлением сюда И. Салтыкова, генерал-майора Ф. Ушакова и бригадира Костюрина. С сибирской стороны в Екатеринбург главным командиром отправлен действительный статский советник Щербинин. Еще ранее, 4 сентября, для борьбы с бунтовщиками был призван бригадир А.И. Тевкелев, один из самых опытных военных в деле подавления башкирских восстаний. Ему присвоили воинское звание генерал-майора и отправили к казахам для ведения переговоров и возвращения ушедших туда башкир. В результате его усилий из кочевий киргиз-кайсаков возвратились 5 545 башкир. Кроме того, в район возможного бунта направлялись три армейских полка и две тысячи донских казаков в дополнение к имеющимся.

2 октября 1755 года Сенат решил за поимку «главного к бунту возмутителя мещеряка муллу Абдула Мягзалдина, по прозвищу Батырша» объявить награду в 500 рублей. Одновременно с этим старшине Я. Абдуллину «за оказанные его к службе Е. И. В. верные и ревностные поступки, а особливо за поимку оного возмутителя Батырши товарищей, послать с Сената саблю с хорошей оправой и с надписью на той оправе, до 100 червонных». Сенат также предупредил астраханского губернатора о том, чтобы «от живущих в губернии магометан и возмутителей тайных в Крым посылок чинено не было» и без паспортов башкир и татар туда не пропускать. Тогда же был утвержден текст манифеста Казанской губернии служилым и ясачным татарам и Оренбургской губернии башкирскому народу, в котором они извещались о разгроме бунта Батырши. Манифест характерен и тем, что в нем власти фактически признали основную причину бунта — религиозное притеснение мусульман.

Для борьбы с бунтовщиками был призван бригадир А.И. Тевкелев, один из самых опытных военных в деле подавления башкирских восстаний. Фото stanradar.com

Сенат 14 сентября 1755 года постановил раздать участников восстания навечно как крепостных и привести их в веру греческого исповедания. Задержанные в ходе бунта башкиры в октябре 1755 года были отправлены в Москву, по одним данным, в количестве 213 человек, по другим — 221 для использования в Сенатской конторе, отсылки в Рогервик, во флот матросами, в остзейские гарнизонные полки; из этого числа по дороге умерли 97 человек (по другим данным — 139). Расследование причин массовой гибели арестованных показало, что им на еду давали всего по одной копейке в день, в пути их «немилостиво бивал солдат Василий Хренов».

Поимка и допросы с пристрастием

Мулла Батырша вместе с шакирдом Яхъей еще в течение целого года скрывался от властей. Поиски мятежника долго не давали результата. Сенат за поимку Батырши сумму награждения увеличил до одной тысячи рублей. Однако власти искали муллу Батыршу и его шакирда не там, где он скрывался. Первоначально беглецы хотели затеряться в Казанском уезде, однако ужесточение паспортного режима не позволило им осуществить задуманное. И Батырша выбирает Надыровскую волость, знакомую ему по годам учебы в медресе деревни Тайсуган. Они ходили по аулам и просили хлеба и еды; при распросах отвечали, что являются шакирдами имама-муллы Абдурахмана. Зиму они провели в старом ауле Надира (ныне село Сугушлы Лениногорского района).

При возвращении на родину Батырша был задержан и передан властям 8 августа 1756 года. Губернатор И.И. Неплюев 12 августа с удовлетворением сообщил Сенату, что «известный вор Батырша на Осинской дороге в дер. Язаке из Уфы расстоянием 150 верст, где живет мещеряцкий старшина Сулейман Деваев, он старшиною и домашними деревни обывателями пойман и под караулом отправлен в Уфу». Получив данное известие, императрица Елизавета Петровна 25 августа повелела: «Злодея Батыршу секретно привести сюда и отдать в тайную канцелярию, а того старшину, который его поймал, обещанное ему отдать, отправить сюда, сказать о представлении императрице».

После тщательной подготовки Батыршу отправили в столицу 10 сентября в сопровождении конвоя из 36 драгун и двух офицеров по маршруту Оренбург — Самара — Арзамас — Муром — Владимир — Москва — Санкт-Петербург. Для него купили новую шубу, кафтан, штаны, шапку, рукавицы и добрую обувь. Батырша ехал в крытой телеге, запряженный двумя лошадьми. На питание отпускали по шесть копеек в день, чтобы его кормили «без недостатку».

Одиннадцать соратников Батырши, арестованные в ходе расследования, также были отправлены в Санкт-Петербург, в Канцелярию тайных розыскных дел. В ходе следствия четверо арестованных, не выдержав методов допроса, погибли. В протоколах отмечалось, что арестованных соратников Батырши Алеева допрашивали «с пристрастием», они были «побиты плетьми». В ходе следствия в тюрьме умерли М. Айсин, К. Имангулов, Н. Баскунов, Ч. Минлибаев.

В Москве Батыршу склонили к даче письменных показаний. Для перевода написанного был призван Акчюрин Илья Муратов. 7 ноября Батырша стал давать письменные показания. За первые четыре дня он написал всего полторы страницы текста; постепенно объем показаний увеличивался; подготовка письма завершилась в конце ноября. В письме Батырша изложил социальные и религиозные мотивы восстания и просил царицу устранить несправедливость и насилие. Он прежде всего требовал свободы вероисповедания, прекращения принудительной христианизации. Если это будет достигнуто, то императрица увидит в мусульманах «преданных слуг своего государства». 30 ноября мулла был отправлен в Санкт-Петербург для продолжения следствия.

Шлиссельбургская крепость. Начало XVIII в. Рисунок В.М. Савкова (russianasledie.ru)

В ходе следствия в Санкт-Петербурге роль переводчика выполнял А. Турчанинов, предупрежденный о неразглашении тайны допроса. Весной 1757 года Батырша попросил к себе «христианского закона духовную персону». 24 марта произошла встреча с ключарем и священником Петропавловского собора И. Лепицким и состоялась беседа о христианской вере. В качестве толмача присутствовал А. Турчанинов. Батырша попросил дать время для ознакомления с христианским законом через священника, так как прежде о христианском законе никаких сведений не имел. Эту встречу с православным священником Батырша еще раз попытался использовать для того, чтобы настоять на встрече с императрицей. Он говорил, что хочет донести «сам о невыносимых обидах, а именно о насильственном крещении из магометанской веры в христианский закон». В завершении встречи мулла просил, чтобы священник к нему ходил, а когда он убедится, что закон христианский правильнее, чем магометанский, то он оставит магометанскую веру и умрет в православной вере.

После тщательного расследования Батырша и 10 его соратников были признаны виновными в организации бунта. Его наказали кнутом, вырезали ноздри и пожизненно заключили в Шлиссельбургскую крепость. Один из главных организаторов поимки Батырши мещеряцкий старшина С. Деваев 24 декабря 1756 года в Санкт-Петербурге был представлен императрице, награжден платьем, серебряным ковшом с надписью и саблей.

Батырша погиб 24 июля 1762 года в Шлиссельбургской крепости в неравной схватке со своей охраной.

Таким образом, изучение истории восстания под руководством Батырши показывает, что оно стало новой ступенью в процессе сопротивления иноверцев Волго-Уральского региона политике принудительной христианизации. Это восстание, активная фаза которого была довольно непродолжительной, охватило значительную территорию (большая часть Оренбургской губернии), имело более широкую этническую основу (татары, тептяри, башкиры, казахи) и гораздо более серьезные последствия — непосредственные и отдаленные — для мусульманского населения региона. Под влиянием бунта правительство пошло на некоторые уступки в отношении тех слоев нерусских народов края, которые сохранили прежнюю религиозную идентичность. Это были первые реальные шаги на пути изменения религиозной политики Российского государства в сторону ее либерализации.

Вместе с тем мусульманское население было удовлетворено лишь отчасти. Его христианизация продолжалась. Существенный поворот в религиозной политике произошел позднее, после воцарения Екатерины II. Российское правительство было вынуждено отказаться от планов массовой христианизации мусульман, встало на путь постепенного признания исламской религии и легализации деятельности мусульманского духовенства. Тем самым был дан шанс сохранению исламской цивилизации в России. Есть основания полагать, что в возникновении новой исторической ситуации не последнюю роль сыграло восстание Батырши. Таковы были его отдаленные последствия.

Файзулхак Ислаев

Справка

Файзулхак Габдулхакович Ислаев — историк-религиовед, доктор исторических наук. Профессор Российского исламского института.

- Родился в 1946 году в д. Уразметьево Октябрьского района Пермской области.

- Окончил исторический факультет (1970) и аспирантуру Пермского государственного университета.

- В 2005 году в Казани защитил докторскую диссертацию по теме «Религиозная политика Российского государства и ее реализация в Волго-Уральском регионе: XVIII век».

- Область научных интересов: история татарского народа, татарские тамги и исламско-христианские взаимоотношения в России и Урало-Поволжье, проблемы политической истории России, истории ислама и татарского народа.

Башкирское восстание 1735–1740 гг.

Дата:

1735–1740 гг.

Противники:

Дружины восставших башкирских родов и башкирское ополчение

Другие названия конфликта

Восточное

Дата начала конфликта

Июнь 1735

Дата завершения конфликта

Сентябрь 1740

Декларация начала конфликта

Весна 1735 г. (Решение курултая в Азиевой мечети о противодействии башкир строительству Оренбургской линии)

Театр военных действий

Прикамье, Приуралье и Зауралье

Аннотация

Башкирское восстание 1735–40 гг. Вызвано протестом башкирского населения в связи со строительством царскими властями крепостей в Башкирии, сопровождавшимся отнятием земли у башкир. Восстание было подавлено правительственными войсками. Царское правительство провело ряд административных реформ, поставивших под контроль русской администрации внутреннюю жизнь башкирских общин.

Союзники России

Отряды башкир, сохранивших верность правительству

Формирования и командующие России

Россия: войско – генерал-лейтенант А. И. Румянцев (с 1735 г.), бригадир М. С. Хрущев (с 1736 г.), генерал-майор Л. Я. Соймонов (с 1737 г.), действительный тайный советник В. Н. Татищев (с 1737 г.), генерал-поручик князь В. А. Урусов (с 1739 г.);

отряд – статский советник И. К. Кирилов; отряд – полковник А. И. Тевкелев

Формирования и командование союзников России

Башкиры-лоялисты: отряды – тарханы Кузяш Рахмангулов, Мендиар Аркаев, Шиганай Бурчаков и Зайсан Карабашев

Формирования и командующие противника

Башкирские повстанцы: войско – Миндигул Юлаев (Карасакал), отряд – тархан Юрматынской волости Кильмяк Нурушев, отряд – тархан Тамьянской волости Акай Кусюмов, отряд – тархан Куваканской волости Бепеня Торопбердин, отряд – тархан Дуванской волости Мандар Карабаев, отряд – тархан Кудейской волости Тюлькучура Алдагулов, отряд – тархан Бурзянской волости Алдар Исекеев, отряд – батыр Тамьянской волости Кусяп Султангулов

Предпосылки конфликта

В 1734 г. по проекту обер-секретаря Сената И.

К. Кирилова была создана государственная Оренбургская экспедиция, ведавшая вопросами организацией торговли с народами Средней и Центральной Азии. Первым ее мероприятием было основание крепости Оренбург на границе Башкирии и казахских степей. Узнав о создании и деятельности Оренбургской экспедиции, которую возглавил Кирилов, башкиры съехались на курултай. Из опасения лишиться своих земель они приняли решение помешать строительству Оренбурга. В конце мая — начале июня 1735 г. башкиры, собравшиеся под Уфой под руководством Кильмяка Нурушева и Акая Кусюмова, направили к Кирилову 2-х представителей с требованием отмены решения о строительстве Оренбурга. Посланцы были подвергнуты допросу и пыткам.

Причина конфликта

Непосредственным поводом для выступлений башкир стала деятельность Оренбургской экспедиции. Основная причина заключалась в опасениях башкир потерять вотчинные права на земли, полученные по условиям присоединения к России. Кроме того, башкиры выступали за сохранение своей системы внутреннего самоуправления, выражали недовольство ростом налогов, злоупотреблениями чиновников при их сборе, стремились защитить свои культурно-религиозные и бытовые традиции.

Цели

Основная цель башкирских повстанцев — борьба за соблюдение условий присоединения Башкирии к России, прежде всего, за сохранение неприкосновенности их вотчинного земельного фонда.

Основной целью правительства было подавление восстания и продолжение политики массового изъятия башкирских вотчин, а также постепенная ликвидация автономии края.

Стратегический замысел

Стратегия царского правительства относительно подавления Башкирского восстания 1735–1740 гг. отражена в Указе «О посылке войск в Башкирию и скорейшем прекращении башкирского бунта» от 16 февраля 1736 г. Помимо военных методов подавления предполагалось поощрение участников подавления восстания из числа отдельных проживавших в Башкирии народностей и социальных групп (топтыри, бобыли, мещеряки и др.) в т. ч. землей, освобождением от уплаты оброка и т. д. Новокрещеные за верность определялись в казацкую службу и освобождались от ясака. В целях усиления притока пришлого населения отменялся запрет на продажу башкирских земель. Подобная стратегия изначально внесла раскол в башкирское общество. Наряду с регулярными войсками для подавления башкирского восстания 1735–1740 гг. также были созданы отряды из числа служилых мещеряков, казанских мурз и татар, калмыков, яицких казаков и дворцовых крестьян.

Башкирские повстанцы не смогли выработать единой стратегии борьбы, которая распалась на сопротивление разрозненных родоплеменных образований. Как правило, повстанцы применяли тактику набегов и малой партизанской войны, сопровождавшихся истреблением войск и мирного населения, а также их имущества. Отсутствие общей стратегии было связано с разобщенностью башкирского общества из-за существования в нем разрозненных автономных родоплеменных структур, имевших различные уклады (оседлый и кочевой). Кроме того, в башкирском обществе имелась значительная прослойка противников конфронтации с Россией. По данным американского историка А.

С. Донелли, «к 1740 г. примерно 40 % воинского контингента русских, находящихся под командованием Башкирской комиссии, составляли так называемые верные башкиры». В результате, на завершающем этапе сопротивление царским войскам переросло в гражданскую войну между сторонниками и противниками подчинения российской власти.

Политическая обстановка

Башкирское восстание 1735–1740 гг. совпало по времени с военными действиями России в Турции, и ее основные войска были заняты на турецком фронте. Достаточно сложной была обстановка и в степной зоне к югу от Урала, где местные степные народы (казахи и др.) испытывали натиск джунгар. Для защиты от джунгарской экспансии часть казахских племен приняли в начале 30-х гг. 18 в. российское подданство. В данной ситуации казахи, сами нуждавшиеся в военной помощи, крайне дорожили союзом с Россией, из-за чего не могли помогать восставшим башкирам. При этом отношения между этими народами серьезно осложнила их давняя борьба за пастбища — источник взаимной военной напряженности. Буквально за год до восстания 1735 г. башкиры, согласно докладу Кирилова, отразили натиск войск Средней Орды, пытавшихся вторгнуться в Башкирию. Подобные отношения привели к тому, что восставшие башкиры практически не имели союзников и вели борьбу в полной изоляции. Более того, в случае разрыва с Россией башкиры оказывались один на один с казахами и калмыками, отношения с которыми никогда не были хорошими. Такая перспектива вынуждала часть башкирских элит сохранять ориентацию на Россию, как защитницу Башкирии от натиска со стороны степей.

Ход конфликта

Сигналом к восстанию послужило продвижение экспедиции Кирилова 15 июня 1735 г. из Уфы к реке Орь. Первые столкновения произошли в начале июля. В течение июля башкирские отряды сожгли русские деревни в окрестностях Уфы, вдоль рек Камы и Белой. Население было уничтожено или уведено в плен. В осаде оказался Мензелинск. В августе 3-тысячным войском повстанцев был разгромлен обоз, шедший в Оренбург. В сентябре башкирские отряды сожгли русские деревни в окрестностях Заинска, Билярска и Старошешминска. В ответ царские войска начали уничтожать башкирские деревни. В 1735–1736 гг. основным очагом восстания явились Юго-Западная и Южная Башкирия. Для борьбы с восстанием в 1735 г. была создана Комиссия башкирских дел во главе с казанским губернатором Румянцевым. В 1736 г. ее возглавил бригадир Хрущов. С 1737-го по 1742-й г. Комиссией руководил генерал Соймонов. Штаб-квартира располагалась в городе Мензелинск.

Общие силы регулярных и иррегулярных войск, направленных против повстанцев, достигали 20 тыс. чел. Весной 1736 г. нападению башкир подверглись Утятская, Крутихинская слободы, Окуневский острог, Полевской завод. В марте генералом Татищевым была заложена Чебаркульская крепость, усложнившая действия повстанцев. В том же году полковник Тевкелев заложил Челябинскую крепость. В июле–сентябре башкирские повстанцы уничтожили татарские деревни в Кунгурском уезде. После проведения ряда карательных экспедиций, к октябрю 1736 г. восстание прекратилось. К октябрю в Мензелинск с повинной явились 4 тыс. повстанцев.

В апреле 1737 г., после проведения конфискации лошадей для нужд армии, восстание вспыхнуло вновь. Повстанцы атаковали Чебаркульскую, Челябинскую и Красноуфимскую крепости, но были отбиты. В 1737–1738 гг. центр движения переместился в восточную часть края, в пределы Сибирской дороги. Во главе восстания стояли крупные феодалы. Их отряды вели борьбу с правительственными войсками, нападали на укрепленные пункты, уничтожали поселения русских крестьян, а также нерусского населения, не примкнувшего к движению (мищари, татар, части башкир). На данном этапе Башкирское восстание перерастает в гражданскую войну между противниками российского правительства и его сторонниками (башкирами-повстанцами и башкирами-лоялистами). Повстанцы обратились к казахским ханам Среднего Жуза, но конкретной помощи не получили. К августу 1738 г. почти все вожди повстанцев со своими отрядами (св. 3 тыс. чел.) явились с повинной. Восстание временно прекратилось.

Новая вспышка восстания связана с проведением властями переписи населения в 1739 г., что вызвало повсеместную «малую войну». 5 мая 1739 г. правительство приняло решение о ее прекращении. Однако сбор штрафных лошадей вызвал новое недовольство башкир. При этом они безуспешно пытались заключить союз с казахами. В январе 1740 г. башкирская знать предпринимает попытку создания государственного объединения, поставив во главе восстания общего предводителя — Карасакала, которого провозглашают ханом Башкирии под именем Султан-Гирея. В феврале–марте восстание охватило территорию Сибирской дороги, в апреле — юго-восточную часть Ногайской дороги. Отряды во главе с Карасакалом начали «малую войну», в основном, против башкир-лоялистов. Она сопровождалась нападениями на сторонников российской ориентации и разорением их селений. Борьба отличалась взаимными жестокостями. В мае 1740 г. против повстанцев были направлены отряды правительственных войск и ополченцев во главе с генералом Урусовым. В мае–июне 1740 г. повстанцы потерпели ряд поражений от отряда полковника Павлуцкого. Остатки повстанческих сил с раненым Карасакалом ушли в казахские степи. Операции в горных и лесных районах по ликвидации отдельных очагов сопротивления продолжались до конца сентября 1740 г.

Состав войск России

Регулярные и иррегулярные (калмыки, яицкие казаки, мишари, русско-татарское ополчение и башкиры-лоялисты и др.) войска, общей численностью до 20 тыс. чел.

Состав войск противника

Войска повстанцев в разное время состояли из отрядов от нескольких сот до 3 тыс. чел.

Потери России

Не подсчитаны

Потери противника

До 17 000 убитых

Результат

Поражение восстания. Создание предпосылок к включению Башкирии в административную систему России и активной колонизации этого края

Последствия конфликта

Постепенное включение Башкирии в административную систему Российской империи

Литература

Акманов И.Г. Башкирские восстания XVII — начала XVIII в. Уфа, 1998.

Акманов И.Г. Башкирия в составе Российского государства в XVII — первой половине XVIII века. Свердловск, 1991.

Еникеев 3.И., Еникеев А.3. История государства и права Башкортостана. Уфа, 2007.

Устюгов H.В. Башкирское восстание. 1737-1739 гг. М.-Л., 1950.

Почему Салават Юлаев и башкиры выступили против царской власти?

В XVIII веке башкиры неоднократно восставали против захвата своих вотчинных земель уральскими промышленниками (например, в 1704-1711 гг., 1735-1740 гг., 1773-1775 гг.). Дело в том, что частные заводы по выплавке меди, железа и чугуна на Южном Урале открывались повсеместно.

Корпуса первого в Башкортостане медеплавильного завода, построенного симбирским купцом Иваном Твердышевым. Сохранились до сегодняшних дней. Село Воскресенское, 1734 год.

В собственности у тех же симбирских купцов-братьев Ивана и Якова Твердышевых и их компаньона Ивана Мясникова было 11 медеплавильных, чугуноплавильных и железоделательных заводов и сотни рудников. На этих заводах трудились столь же угнетаемые царской властью крепостные крестьяне, поэтому восстания той поры вспыхивали с участием всего обездоленного люда.

Братья Твердышевы были монополистами в металлургии всей Оренбургской губернии, владея заводами: Катав-Ивановским, Усть-Катав Ивановским, Юрюзань-Ивановским, Симским, Минским, Воскресенским, Преображенским, Богоявленским, Архангельским, Верхоторским. В ходе пугачевского бунта были уничтожены путем сожжения 9 из 11 заводов Твердышевых (сохранились Богоявленский и Катав-Ивановский).

Памятник Ивану Твердышеву на территории металлургического комбината в Белорецке. Источник: ufa.press

По отдельным источникам, у отца Салавата Юлая Азналина еще в 1755 году (то есть за 18 лет до пугачевского бунта) случился конфликт с купцами Твердышевыми по причине нежелания уступать промышленникам родовые земли под строительство чугуноплавильного и железоделательного завода в Симе. Но опытные дельцы-горнопромышленники, поддерживаемым центральной и региональной царской властью, преодолели сопротивление Азналина, возможно, что ложными обещаниями, некими гарантиями, щедрыми подношениями окружению Юлая, давлением и принуждением к продаже (оборот башкирских земель разрешался царским Указом от 11 февраля 1736 г.), вероломным захватом башкирских земель.

Юрюзань-Ивановский завод (Юрюзанский завод) построен в 1758 году Иваном Твердышевым.

На вотчинных землях шайтан-кудейцев (к коим относился и Салават Юлаев), в последствии были построены города Аша, Миньяр, Cим, Юрюзань, Трехгорный, Катав-Ивановск, Усть-Катав.

Бесспорно то, что Салават Юлаев вырос в той среде, где не жаловали ни заводы, ни их владельцев. Иначе вряд ли волостной старшина уделял бы особое внимание военной выучке сына, его образованию и, в конечном итоге, одобрил бы его участие в Крестьянской войне.

Салават Юлаев в ставке Пугачева

Волостной старшина Юлай Азналин в силу своей должности был обязан поддерживать порядок на вверенной ему территории, а в случае необходимости приходить на помощь коллегам из соседних территорий. В середине октября 1773 года Юлай Азналин, повинуясь царскому приказу, снаряжает в поход против войск Емельяна Пугачева отряд башкир из 80 (90, 95) человек. Во главе его был поставлен собственный сын – Салават.

Спустя две недели отряд Салавата прибывает в Стерлитамакскую крепость (или пристань, основана в 1766 г., переименована в Стерлитамак в 1781 году), а затем в составе отряда из 1200 человек направляется на деблокирование Оренбурга, осажденного войсками Пугачева.

Емельян Пугачев, портрет

По пути отряд вступает в боестолкновение с пугачевцами, терпит поражение и попадает в плен (по другой версии — башкиры добровольно перешли на сторону Пугачева). Салават также оказывается в плену. Ему удается бежать, но неудачно: он вновь попадает в руки казаков и, будучи дважды раненым, 11 ноября 1773 года доставляется к Пугачеву в Берды, ставку самозванца. Происходит разговор.

«Салават Юлаев в штабе Пугачева». Художник П. Я. Гаврилов (1900 — 1979), 1951 год.

Пугачев уговаривает Салавата перейти на его сторону. Тот соглашается. Емельян Пугачев присваивает 19-летнему Салавату Юлаеву чин «полковника» (то есть командира над 500 воинами) и задействует в осаде Оренбурга.

«Взятие Пугачевым Оренбурга». Художник В. А. Тельнов. Фрагмент картины. Масло, Картон, 1962 год.

Если говорить о причинах перехода Салавата к Пугачеву, можно предположить, что это произошло с подачи (уговоров, давления) тех его соплеменников, что были старше и опытнее его. Они разъяснили молодому человеку, какие выгоды сулит башкирам поддержка «царя Петра III». Очень вероятно, что Салават поверил в «царское происхождение» Пугачева, поскольку тот располагал всеми «атрибутами» той власти и умел пустить пыль в глаза людям.

Осада Оренбурга

Бесспорно, Пугачев был еще и умным человеком, сообразившим, что башкиры охотнее пойдут за своими лидерами, чем за ним, поэтому переманивал на свою сторону знатных и уважаемых башкир, например, таких как Салават Юлаев.

Башкир. Художник А. О. Орловский. Литография. Начало XIX века.

«Полковник» Салават Юлаев участвует в осаде Оренбурга и боевых действиях в округе с ноября по декабрь 1773 года. Получает ранение в бою у крепостных стен и возвращается домой на излечение.

Действия Салавата Юлаева в январе — марте 1774 года

Оправившись от полученных ран, «полковник» формирует новые отряды и начинает действовать в родных для себя краях в северной и северо-восточной частях Башкирии, Симском, Красноуфимском и Кунгурском районах Сибирской дороги.

Стоит отметить, что при формировании повстанческих отрядов Салават встречал не только поддержку, но и сопротивление, вплоть до вооруженного, поэтому салаватовцы порою действовали чересчур жестко и жестоко. Например, известен случай сожжения в запертой избе братьев Аптраковых, не желавших идти «на сообщение с Салаватом». Известно, что из 19 волостных старшин Сибирской дороги поддержали восстание 16. Но в числе сторонников бунта были и те, кто действовал крайне неохотно.

Взятие Красноуфимска

12 января 1774 года Салават и его отряд беспрепятственно входят в Красноуфимск (сегодня — в составе Свердловской области). Местные казаки сдают ему город без боя. За три последующих дня Салават проделал там большую организационную работу: уволил прежних и назначил новых руководителей крепости, отправил Пугачеву две тысячи рублей, дал множество поручений и наставлений, чтобы Красноуфимск жил по законам «новой народной власти».

Осада Кунгура

19 января восставшие, которых насчитывалось до 4 тысяч человек, осадили Кунгур — один из крупнейших центров Пермской провинции, откуда можно было бы планировать походы на Казань. Но добровольной сдачи не случилось. 23 — 24 января Салават и его сподвижники атакуют Кунгур, но безуспешно. В перестрелке Салават Юлаев получает ранение и вынужденно покидает поле брани, чтобы излечиться. Основные причины неудачи повстанцев — отсутствие военного опыта и боеприпасов, в частности, пороха для пушек.

Башкирские конники в походе. Художник А. О. Орловский. Литография. Первая четверть XIX века.

Карательные войска, выступившие из Кунгура, направились по следам восставших и нанесли им ряд поражений. Сначала 30 января 1774 года под селом Ильинское, а затем 19 февраля под Красноуфимском. Салават также принимал участие в боях за эту крепость. Повстанцы отступили, понеся значительные потери.

Бои под Красноуфимском и Бугалышем

В феврале — марте 1774 года Салават вновь объезжает округу и пополняет отряд людьми. В первой декаде марта он действует под Сарапулом, вступает в сражение под селом Мазунино, а 12 марта возвращается в Красноуфимск с двухтысячным отрядом.

14 марта к Красноуфимску подходят войска подполковника А. В. Папава из Кунгура, происходит бой, где проявляется полководческий талант Салавата Юлаева: он успешно проводит разведывательные мероприятия, устраивает засады неприятелю, использует конницу, обходит неприятеля с флангов и бьет по тылу. Но салаватовцы, находящиеся под нещадным пушечным огнем, терпят поражение и отступают к деревне Бугалыш, где располагалась ставка Салавата Юлаева.

Салават Юлаев и Емельян Пугачев. Художник А. М. Кудрявцев, 1976 год.

Но отряд подполковника А. В. Папава, идя по пятам Салавата, подходит к Бугылышу, но там его уже ждут. 17 марта происходит бой, в котором вновь оказываются сильнее правительственные войска, вооруженные пушками (у салаватовцев их не было).

Стоит отметить, что не только Салават Юлаев, но и сам Емельян Пугачев и его сподвижники весной 1774 года терпели поражение за поражением: не устояли они под натиском царских войск под Уфой (атаман И. Н. Зарубин угодил в плен), Бугурусланом, Бузулуком, Татищевой крепостью (22 марта) и Сакмарским городком (1 апреля). Но это не сломило дух Крестьянской войны. С новой силой он воспрянул, окреп и проявился в апреле 1774 года. До середины июля все основные события происходили на территории Башкортостана.

Действия Салавата Юлаева в апреле — июне 1774 года

Салават и не думает прекращать освободительную борьбу и в апреле вновь объезжает башкирские поселения вдоль реки Ай, набирая людей в отряд. Авторитет башкирского «полковника» в регионе укрепился, слава его росла, поэтому практически ежедневно к нему примыкали и прибывали воины-добровольцы.

В конце марта 1774 года Салават Юлаев и пугачевский атаман И. Н. Белобородов на военном совете в деревне Кызылбаево приняли решение объединить усилия и идти на Красноуфимск и Кунгур, подконтрольные правительственным войскам. Но этим планам не суждено было сбыться, так как поступил приказ Пугачева атаману Белобородову: усилить отряд Пугачева, который действовал на востоке Оренбургской губернии. Белобородов отбыл к Магнитной крепости (ныне город Магнитогорск), но из-за весенней распутицы добирался до Пугачева больше месяца.

О содержании приказа, отданного Салавату, неизвестно. Но в апреле и начале мая Салават Юлаев был занят пополнением своих рядов. По некоторым данным, к нему примкнули до 4 тысяч человек. Ставка Салавата находилась в деревне Ерал.

Первый бой с И. Михельсоном

В начале мая 1774 года салаватовцы объявились под Симским заводом, чтобы встретить карательный отряд И. И. Михельсона, направлявшийся из Уфы в сторону Челябинска. 6 мая состоялось их первое боестолкновение, но весенняя распутица не позволила сторонам действовать в полную силу, поэтому противники ограничились проведением разведок боем.

Но уже 8 мая там же, в окрестностях Симского завода, состоялся еще один бой, но более масштабный и ожесточенный. И. И. Михельсон не ожидал встретить полноценную атаку в лоб и был немало удивлен мужеством и отвагой бунтовщиков и их предводителя. Салават отступил, но заставил противника кардинально пересмотреть мнение о себе и происходящем в Башкирии.

Сожжение Симского завода

Отряд Михельсона проследовал к Саткинскому заводу, а салаватовцы — к Симскому. 23 мая повстанцы разграбили и сожгли завод и все жилые дома, а местным жителям позволили уехать в сторону Перми. Подобная участь ожидала и Катав-Ивановский завод, Салават прибыл туда с той же целью. Но поступил приказ от Пугачева идти на помощь Главному пугачевскому войску (это громко сказано, в его составе было лишь 900 человек), которое, проиграв сражения под Троицкой крепостью и Кундравинской слободой, бежало в сторону Саткинского завода.

Стычка на речке Ай и встреча с Пугачевым

Новым местом боевого столкновения Салавата Юлаева и И. И. Михельсона стала пристань на речке Ай в 32 километрах от Симского завода. Повстанцы численностью до 800 человек укрепились на одном берегу, а отряд Михельсона подошел к другому, это случилось 30 мая. Все мосты, паромы и переправы были предварительно уничтожены. Но царские войска отыскали брод и днем позже, 31 мая, переправились на противоположный берег под прикрытием собственного пушечного огня. Завязался бой, в котором предсказуемо одержали верх регулярные войска, а салаватовцы отступили.

Есть основания полагать, что Салават вновь «прощупывал» Михельсона, о чем говорят два факта: во-первых, численность повстанческого отряда в бою составила рекордно малые 800 человек (при наличии 3 тысяч). Во-вторых, уже 2 июня отряды Салавата Юлаева и Емельяна Пугачева воссоединились в окрестностях Саткинского завода (утром того же дня он был сожжен Пугачевым). Численность войска царя-самозванца увеличилась сразу на три четверти и составила почти 4 тысячи человек.

Салават Юлаев становится бригадиром

3 и 5 июня теперь уже Главное войско Пугачева, в составе которого были и салаватовцы, дали два боя корпусу Михельсона у деревни Верхние Киги. Примечательно, что 2 июня тысячный отряд Салавата напал на неприятеля первым и оттянул на себя кавалерию. В это время отряд во главе с Пугачевым напал с тыла и заставил Михельсона действовать на два фронта.

За проявленную военную смекалку, доблесть, организаторский талант и личную преданность, 5 или 6 июня Пугачев присваивает Салавату Юлаеву чин бригадира (брегадира или главного полковника, командовавшего несколькими полками). Его отец Юлай Азналин произведен в главные атаманы волости.

Фрагмент портрета Салавата Юлаева. Художник Е. Н. Широков, 1985 год. Холст, масло.

В июне пугачевцы вступали в боестолкновения с корпусом Михельсона 7 раз! В пяти случаях из семи принимали участие салаватовцы. Главным итогом этих сражений стало серьезное пополнение сил Пугачева и бесславное возвращение корпуса Михельсона в Уфу для восполнения сил и средств.

Поход на Осу

10 июня многотысячное войско Емельяна Пугачева входит в Красноуфимск, а 11 июня под Ачитской крепостью вступает в бой с подразделением подполковника А. В. Папава. Повстанцы вряд ли оказываются сильнее, скорее, устрашая своей численностью, преследуют отступающего Папава 20 километров в направлении Кунгура. Но это преследование ни к чему не приводит. В итоге Пугачев, не имевший даже пушек, уходит к пригороду Осы (в направлении Камы), а Папав запирается в Кунгурской крепости.

14 — 18 июня отряды бригадира Салавата Юлаева и полковника Белобородова безуспешно атакуют Осу. Основные силы Пугачева подходят к пригороду 18 июня, но Оса получает подкрепление из Казани. Попытка договориться о мирной сдаче Осы ни к чему не привела, поэтому 18 — 20 июня Пугачев предпринимает активные боевые действия по овладению крепостью. 21 июня у обороняющихся заканчиваются боеприпасы и падает моральный дух, Оса капитулирует. Емельян Пугачев устанавливает в крепости свой порядок и переправляется на правый берег Камы, чтобы идти на Казань и, далее, на Москву. Салават Юлаев, получивший ранение в ногу во время штурма Осы, возвращается в Башкирию на излечение (по другим сведениям — остается в Пермской провинции и продолжает «возмущать народ»).

Поражение Пугачева

Поход Емельяна Пугачева на Казань (была взята 12 июля) и Москву закончился окончательным и бесповоротным поражением бунтовщиков, бегством оставшихся сил на юг России и, наконец, пленением и выдачей самозванца властям 15 сентября. Эта часть истории хорошо изучена и изложена историками, пожалуйста, воспользуйтесь поиском.

Емельян Пугачев потерпел неудачу в своей авантюре по целому ряду причин, вот некоторые из них:

- во-первых, у него не было четкого плана действий, о чем говорят долгая и безуспешная осада Оренбурга, блуждания по всему Уралу и поход на Москву без единой пушки;

- во-вторых, не стоит забывать о том, что под началом Пугачева состояли не регулярные войска, а донские казаки, заводские крестьяне и представители народов Урала, чья военная выучка и дисциплина оставляли желать лучшего;

- и, наконец, в-третьих, слишком разные цели и задачи ставили перед собою участники восстания. Те же башкиры готовы были действовать в пределах родной Башкирии, не более.

События июля — ноября 1774 года

После пленения Пугачева Салават Юлаев продолжил национально-освободительную борьбу на территории Башкирии. Его имя становится главным символом этой борьбы и заставляет царский режим направить на его поимку значительные силы.

Салават Юлаев продолжает борьбу

В конце августа — начале сентября 1774 года Салават Юлаев начинает активно действовать в северной и северо-восточной части Башкирии. Например, 4 и 6 сентября многотысячный отряд Салавата проявляет себя в боях у деревень Музякино и Иваново. Царским войскам противостоят и другие отряды повстанцев, например, возглавляемые Ермухамметом Кадырметевым, Аитом Сайтовым и Байкеем Тойкиевым. Но наибольшую угрозу для властей представлял именно Салават: дерзкий, молодой, но уже опытный военачальник.