Акционерное

общество

«Российский концерн по производству электрической

и тепловой энергии на атомных станциях»

(АО «Концерн Росэнергоатом»)

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель

Генерального

директора — директор по производству

и эксплуатации АЭС

___________

А.А. Дементьев

«____»

____________ 2017

Москва

|

Стандарт |

СТО |

ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

И РЕМОНТА СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

С Изменением № 1 — приказ АО

«Концерн Росэнергоатом» от 26.10.2017 № 9/1442-П

С Изменением № 2 — приказ АО

«Концерн Росэнергоатом» от 09.02.2018 № 9/160-П

С Изменением № 3 — приказ АО

«Концерн Росэнергоатом» от 26.06.2018 № 9/760-П

С Изменением № 4 — приказ АО

«Концерн Росэнергоатом» от 03.10.2018 № 9/1326-П

С Изменением № 5 — приказ АО

«Концерн Росэнергоатом» от 19.11.2018 № 9/1585-П

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Акционерным

обществом «Всероссийский научно-исследовательский институт по эксплуатации

атомных электростанций» (АО «ВНИИАЭС»)

2 ВНЕСЕН Департаментом по

техническому обслуживанию, ремонту и монтажу АЭС АО «Концерн Росэнергоатом»

3 ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ приказом АО

«Концерн Росэнергоатом» от 04.05.2017 № 9/588-П

4 ВЗАМЕН СТО 1.1.1.01.0069-2013

СОДЕРЖАНИЕ

(Измененная редакция. Изм. № 4)

Стандарт

организации

ПРАВИЛА

ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И

РЕМОНТА СИСТЕМ И ОБОРУДОВАНИЯ АТОМНЫХ СТАНЦИЙ

Дата

введения —

1.1 Настоящий стандарт организации (далее

— СТО) устанавливает основные правила организации, планирования, подготовки

работ по техническому обслуживанию и ремонту систем, оборудования,

трубопроводов энергоблоков и общестанционных систем, приборов, станочного и

сварочного оборудования, ремонтных приспособлений и оснастки, зданий и

сооружений, железнодорожных путей и дорог, эстакад и путепроводов (далее —

оборудование) атомных станций, обеспечения качества работ, оценки и анализа

эффективности ремонта атомных станций.

(Новая редакция. Изм. № 2)

1.2 Требования настоящего СТО обязательны для применения

центральным аппаратом АО «Концерн Росэнергоатом» (далее — Концерн), филиалами

Концерна — действующими атомными станциями. Организации, привлекаемые к

выполнению работ (оказанию услуг) по техническому обслуживанию и ремонту систем

и оборудования атомных стаций должны руководствоваться требованиями настоящего

СТО.

2

Нормативные ссылки

В настоящем СТО использованы ссылки на следующие нормативные

документы:

НП-001-15

Общие положения обеспечения безопасности атомных станций

НП-004-08

Положение о порядке расследования и учета нарушений в работе атомных станций

НП-010-16

Правила устройства и эксплуатации локализующих систем безопасности атомных станций

НП-017-18

Основные требования к продлению срока эксплуатации блока атомной станции

НП-044-18

Правила устройства и безопасной эксплуатации сосудов, работающих под избыточным

давлением, для объектов использования атомной энергии

НП-045-18

Правила устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды

для объектов использования атомной энергии

НП-068-05

Трубопроводная арматура для атомных станций. Общие технические требования

НП-084-15

Правила контроля основного металла, сварных соединений и наплавленных

поверхностей при эксплуатации оборудования, трубопроводов и других элементов

атомных станций

НП-089-15

Правила устройства и безопасной эксплуатации оборудования и трубопроводов

атомных энергетических установок

НП-090-11

Требования к программам обеспечения качества для объектов использования атомной

энергии

НП-096-15

Требования к управлению ресурсом оборудования и трубопроводов атомных станций.

Основные положения

ПНАЭ

Г-7-010-89 Оборудование и трубопроводы атомных энергетических установок.

Сварные соединения и наплавки. Правила контроля Правила организации работ с

персоналом атомных станций Правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных

работах и размещении грузов

РД

50-687-89 Инструкция. Спирт этиловый. Нормирование расхода

Р

50-605-80-93 Рекомендации. Система разработки и постановки продукции на

производство. Термины и определения

ГОСТ

2.102-2013 Единая система конструкторской документации. Виды и

комплектность конструкторских документов

ГОСТ

2.106-96 Единая система конструкторской документации. Текстовые документы

ГОСТ

2.109-73 Единая система конструкторской документации. Основные требования к

чертежам

ГОСТ

2.601-2013 Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные

документы

ГОСТ

2.602-2013 Единая система конструкторской документации. Ремонтные документы

ГОСТ

2.610-2006 Единая система конструкторской документации. Правила выполнения

эксплуатационных документов

ГОСТ

2.611-2011 Единая система конструкторской документации. Электронный каталог

изделий. Общие положения

ГОСТ

2.701-2008 Единая система конструкторской документации. Схемы. Виды и типы.

Общие требования к выполнению

ГОСТ

12.3.009-76 Система стандартов безопасности труда. Работы

погрузочно-разгрузочные. Общие требования безопасности

ГОСТ

27.002-89 Надежность в технике. Основные понятия. Термины и определения

ГОСТ

18322-78 Система технического обслуживания и ремонта техники. Термины и

определения

ГОСТ

20911-89 Техническая диагностика. Термины и определения

ГОСТ

Р 27.601-2011 Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое

обслуживание и его обеспечение

ГОСТ

Р 27.606-2013 Надежность в технике. Управление надежностью. Техническое

обслуживание, ориентированное на безотказность

ОСТ

108.004.10-86 Программа контроля качества изделий атомной энергетики

СТО

1.1.1.04.001.0143-2015 Положение о годовых отчётах состояния безопасной

эксплуатации энергоблоков атомных станций

ПРГ-1.2.2.15.999.0075-2017 Общая программа обеспечения

качества эксплуатирующей организации АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО

1.1.1.01.007.0281-2010 Управление ресурсными характеристиками элементов

энергоблоков атомных станций

СТО

1.1.1.01.006.0327-2015 Продление срока эксплуатации блока атомной станции

СТО

1.1.1.04.003.0542-2014 Порядок организации и проведения модернизации систем

и оборудования

СТО 1.1.1.02.001.0673-2017 Правила охраны труда при

эксплуатации тепломеханического оборудования и тепловых сетей атомных станций

АО «Концерн Росэнергоатом»

СТО

1.1.1.01.0678-2015 Основные правила обеспечения эксплуатации атомных

станций

СТО

1.1.1.01.003.1073-2015 Ремонтная документация. Регламент технического

обслуживания и ремонта систем и оборудования атомных станций. Правила построения,

изложения, оформления, согласования, утверждения и регистрации

СТО 1.1.1.01.003.1074-2015 Ремонтная документация.

Технологическая документация на ремонт оборудования атомных станций. Правила

построения, изложения, оформления, согласования, утверждения и регистрации

СТО

1.1.1.01.003.1075-2015 Ремонтная документация. Технические условия на

ремонт оборудования атомных станций. Правила построения, изложения, оформления,

согласования, утверждения и регистрации

СТО 1.1.1.03.004.1179-2016 Организация работ со вскрытием

оборудования атомных станций. Правила

СТО 1.1.1.02.009.1407-2017 Эксплуатация зданий и сооружений

атомных станций. Основные положения

РД

ЭО 1.1.2.01.0075-2015 Страховой запас оборудования, узлов и запасных частей

для проведения неплановых ремонтных работ на атомных станциях. Положение

РД

ЭО 1.1.2.12.0085-2014 Периодичность и нормативная продолжительность ремонта

энергоблоков атомных станций

РД ЭО 1.1.2.01.0086-2014 Обеспечение качества при ремонте

систем и оборудования атомных станций. Основные положения

РД ЭО 1.1.2.01.0163-2016 Организация расследования значимых

для безопасности и надежности событий на атомных станциях АО «Концерн

Росэнергоатом». Положение

РД ЭО 1.1.2.03.0237-2016 Управление ремонтной кампанией.

Правила

РД ЭО 1.1.2.25.0295-2011 Исполнительные документы ремонтных

работ с применением сварки. Виды и требования к содержанию и оформлению

РД ЭО 1.1.2.01.0308-2015 Порядок сбора, обработки, хранения

и передачи информации об отказах и повреждениях оборудования атомных станций.

Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0331-2017 Передача оперативной информации о

работе атомных станций. Положение

ПО 1.1.3.18.1442-2018 Контроль качества ремонта энергоблоков

атомной станции. Положение

РУ 1.1.3.16.1263-2017 Обеспечение качества работ по ремонту

оборудования атомных станций с применением сварки. Руководство

РД ЭО 1.1.2.03.0537-2011 Правила организации технического

обслуживания устройств релейной защиты и электроавтоматики на атомных станциях

РД

ЭО 1.1.2.01.0573-2014 Порядок проведения проверок выполнения программ

обеспечения качества ОАО «Концерн Росэнергоатом» и организаций, выполняющих

работы и предоставляющих услуги эксплуатирующей организации

РД ЭО 1.1.2.01.0623-2015 Ремонтный обменный фонд

оборудования, узлов и запасных частей. Положение

РД ЭО 0648-2005 Положение о техническом диагностировании

электроприводной трубопроводной промышленной арматуры на энергоблоках атомных

станций

РД

ЭО 1.1.2.01.0740-2012 Техническая документация. Положение о порядке

разработки, регистрации и учета решений (технических решений)

РД ЭО 1.1.2.01.0769-2014 Организация ремонта оборудования

атомных станций по техническому состоянию. Основные положения

РД ЭО 1.1.2.01.0803-2015 Распределение обязанностей при

взаимодействии с подрядными организациями в период ремонта систем и

оборудования атомных станций. Положение

РД ЭО 1.1.2.01.0808-2009 Положение о техническом

диагностировании роторного оборудования энергоблоков атомных станций по

результатам измерения вибрации

РД

ЭО 1.1.2.01.0931-2013 Основные положения о входном контроле продукции на

АЭС

МТ 1.1.4.02.999.1210-2017 Формирование графиков ремонта

оборудования энергоблоков атомных станций. Методика

ТПО 1.1.8.03.1146-2016 Организация взаимодействия атомной

станции по вопросам охраны труда с подрядными организациями, проводящими работы

на оборудовании и территории действующей атомной станции. Типовое положение

ОТ 1.3.3.99.0197-2013 Организация и выполнение технического

обслуживания и ремонта автоматических установок пожарной сигнализации и

пожаротушения на атомных станциях. Общие требования

ОЭСН-2014 Типовые отраслевые нормы времени, элементные

сметные нормы на работы по техническому обслуживанию, ремонту и наладке систем

и оборудования атомных станций

ДС 54-003-025-89 Инструкция. Система технического

обслуживания и ремонта авиационной техники. Термины и определения

ПО 1.1.3.18.1441-2018 Мониторинг показателей эффективности деятельности

АО «Концерн Росэнергоатом» в целях безопасности. Положение

(Измененная редакция. Изм. № 2, № 3, № 4)

3 Основные

термины, определения и сокращения

3.1 В настоящем СТО применены основные термины по НП-001,

НП-044,

НП-045,

НП-084,

НП-089,

НП-090,

СТО

1.1.1.01.0678, а также другие термины с соответствующими определениями.

3.1.1 вспомогательное оборудование АС:

Оборудование технологических систем АС, обеспечивающее работу основного

оборудования.

3.1.2 гарантийный срок эксплуатации: Интервал времени

эксплуатации, в течение которого действуют гарантийные обязательства (Р

50-605-80).

Примечание — Гарантийный срок эксплуатации устанавливается для

продукции, предназначенной для длительного использования, исчисляется со дня

ввода продукции в эксплуатацию или со дня приемки продукции потребителем или

получателем.

3.1.3 график технического обслуживания и ремонта:

Документ, устанавливающий расписание во времени порядка выполнения работ

профилактического технического обслуживания и ремонта.

3.1.4 дефектация: Проверка и отбраковка

деталей и узлов в процессе разборки оборудования во время его ремонта.

Дефектация заключается в проведении контроля неразрушающими методами

(визуальным, измерительным и другими), а также оценке результатов контроля на

соответствие требованиям нормативной и конструкторской документации. Дефектацию

проводят в определенном порядке, установленном технологией ремонта, на

основании технических условий на ремонт. Результаты дефектации вносят в

отчетную документацию.

3.1.5 исполнительные документы: Документы,

отражающие результаты работ по ТОиР.

3.1.6 капитальный ремонт оборудования: Ремонт,

выполняемый для восстановления работоспособности и полного или близко к полному

восстановлению ресурса оборудования с заменой или восстановлением любых его

частей, включая базовые, без их усовершенствования.

3.1.7 категория ТО и (или) ремонта:

Характеристика глубины воздействия ТО и (или) ремонта на изделие для

восстановления (поддержания) работоспособности и ресурса определенной группы

его составных частей, выделяемых по близости их показателей долговечности,

указываемая в нормативной и ремонтной документации совокупностью (перечнем)

операций ТО и (или) ремонта, выполняемых через определенный интервал времени

или наработки.

3.1.8 контроль технического состояния:

Проверка соответствия значений параметров объекта требованиям технической

документации и определения на этой основе одного из заданных видов технического

состояния в данный момент времени (ГОСТ 20911).

3.1.9 концепция ТО и ремонта: Описание

взаимосвязей между различными стратегиями ТО и ремонта.

3.1.10 корректирующее техническое обслуживание и

ремонт: Техническое обслуживание и ремонт, выполняемые после обнаружения

неисправности с целью возвращения изделия в работоспособное состояние.

3.1.11 научный руководитель эксплуатации АС:

Организация, назначенная АО «Концерн Росэнергоатом» научным руководителем

эксплуатации атомных станций АО «Концерн Росэнергоатом» всех типов [1].

3.1.12 неплановый ремонт: Неплановые работы по

ремонту оборудования АС, которые невозможно предвидеть заранее.

3.1.13 обеспечение технического обслуживания и

ремонта: Ресурсы, требуемые для поддержания изделия в работоспособном

состоянии при установленной концепции ТОиР.

Примечание — Ресурсы включают в себя финансовые и трудовые

ресурсы, средства технологического оснащения, материалы и запчасти,

документацию и информационные системы.

3.1.14 оборудование: Комплекс взаимосвязанных

изделий, имеющий заданное функциональное назначение и предназначенный для

использования самостоятельно или в составе другого оборудования.

3.1.15 обслуживаемый объект: Объект, для

которого проведение технического обслуживания предусмотрено

нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документацией (ГОСТ

27.002).

3.1.16 общестанционные объекты АС: Отдельные

здания или сооружения со всеми относящимися к ним системами и оборудованием,

галереями и эстакадами, внутренними инженерными сетями и коммуникациями,

которые обеспечивают функционирование энергоблоков АС в течение всего

жизненного цикла.

3.1.17 объект технического обслуживания (ремонта):

Изделие, обладающее потребностью в определенных работах технического

обслуживания (ремонта) и приспособленностью к выполнению этих работ (ДС

54-003-025).

3.1.18 объём (ТО) ремонта: Совокупность работ

технического обслуживания и ремонта изделия и (или) трудоемкость их выполнения

(ДС 54-003-025).

3.1.19 однотипное оборудование: Совокупность

оборудования, характеризующаяся общностью функционального назначения, области

применения и конструктивно-технологического решения.

3.1.20 основная установка энергоблока:

Реакторная или паротурбинная установка.

3.1.21 основное оборудование АС: Оборудование,

определяющее схемные и компоновочные решения АС, без работы которого невозможно

проектное функционирование систем АС, напрямую задействованных в выработке и

передаче тепловой и электрической энергии.

3.1.22 останов энергоблока: Перевод реактора в

подкритическое состояние.

Примечания

1 Системы и оборудование

энергоблока могут оставаться в работе, в резерве либо выводиться в ремонт.

2

Останов может быть аварийным, неплановым и плановым.

3.1.23 периодичность технического обслуживания

(ремонта): Интервал времени или наработка между данным видом технического

обслуживания (ремонта) и последующим таким же видом.

3.1.24 плановое техническое обслуживание и ремонт:

Техническое обслуживание и ремонт, выполняемые в соответствии с установленным

расписанием.

3.1.25 плановые документы: Документы,

оформляемые в процессе организации и подготовки ТОиР в установленные сроки.

3.1.26 повторный ремонт: Неплановый ремонт в

период послеремонтного гарантийного срока, выполняемый для восстановления

работоспособности оборудования.

Все случаи повторных ремонтов подлежат расследованию для

выявления причин и формирования корректирующих мероприятий.

3.1.27 подконтрольная эксплуатация:

Эксплуатация изделий в соответствии с действующей эксплуатационной документацией,

сопровождающаяся дополнительным контролем и учетом технического состояния

изделий с целью получения более достоверной информации об изменении качества

изделий данного типа в условиях эксплуатации. Для проведения подконтрольной

эксплуатации привлекают, как правило, специально подготовленный персонал в

целях повышения объективности получаемых результатов.

3.1.28 подразделение-владелец оборудования

(системы): Структурное подразделение АС, в функции которого входит контроль

технического состояния закрепленного за ним оборудования (систем) АС и

организация осуществления мер по поддержанию их работоспособности и безопасной

эксплуатации (использования) оборудования (системы) согласно проектной

документации.

3.1.29 подразделения-исполнители работ: Структурные

подразделения АС (самостоятельные или в составе подразделений-владельцев) и

подрядных организаций, в функции которых входит выполнение работ по ремонту

оборудования.

3.1.30 профилактическое техническое обслуживание и

ремонт: Техническое обслуживание и ремонт, выполняемые с целью уменьшения

вероятности отказа или компенсации снижения работоспособного состояния и

проводимое до наступления отказа через заранее установленные интервалы

использования или хранения или по предписанным критериям оценки состояния

изделия.

3.1.31 работоспособное состояние: Состояние

изделия при котором оно способно выполнить требуемую функцию при условии, что

предоставлены необходимые внешние ресурсы.

Примечание — Изделие в одно и то же время может находиться в

работоспособном состоянии для некоторых функций и в неработоспособном состоянии

для других функций.

3.1.32 ремонт атомной станции: Совокупность

организационно-технических действий (ресурсное планирование, подготовка, оценка

состояния, выполнение корректирующих мероприятий, проверка функционирования),

направленных на восстановление работоспособного состояния элементов атомной

станции без их усовершенствования.

3.1.33 ремонт оборудования: Комплекс операций

по восстановлению работоспособности и ресурса оборудования или его сборочных

единиц (частичному или полному с заменой дефектных деталей, узлов) без их

усовершенствования.

3.1.34 ремонтный персонал: Персонал в штате

атомной станции и (или) подрядной организации, выполняющий функции управления,

непосредственного производства работ по восстановлению работоспособности

изделий, инженерной поддержки и обеспечения проведения ремонта.

Примечания

1 К ремонтному персоналу,

выполняющему функции управления, относятся заместитель главного инженера по

ремонту, начальник ЦЦР, заместитель начальника ЦЦР, заместители начальников

эксплуатационных цехов по ремонту, начальник ОППР, заместитель начальника ОППР,

начальник КТО, заместитель начальника КТО, начальник ОРЗ, заместитель

начальника ОРЗ, начальник ОУР, заместитель начальника ОУР, начальники участков

по ремонту (начальники лабораторий), старшие мастера по ремонту.

2 К производственному

ремонтному персоналу относится персонал, непосредственно выполняющий работы по

ремонту оборудования: инженерно-технический персонал, мастер, слесарь по ремонту

реакторно-турбинного оборудования, подвижного состава, ремонту и обслуживанию

перегрузочных машин, систем вентиляции и кондиционирования,

слесарь-инструментальщик, электрослесарь по ремонту и обслуживанию

контрольно-измерительных приборов и автоматики, электрослесарь по ремонту

электрооборудования, оборудования распределительных устройств, аппаратуры

релейной защиты и автоматики, по ремонту и монтажу кабельных линий, сварщик и

др.

3 К ремонтному персоналу,

выполняющему функции инженерной поддержки, относится персонал ОППР, ОУР, КТО,

ОРЗ и специалисты эксплуатационных цехов и других подразделений АС,

ответственные за организацию, контроль проведения и приемку оборудования из

ремонта.

4

К обеспечивающему ремонтному персоналу относится персонал подразделений АС,

выполняющий функции по перемещению и транспортировке оборудования, запасных

частей и материалов, изготовлению изделий в условиях АС.

3.1.35 ремонтный цикл оборудования: Наименьший

повторяющийся интервал времени или наработка оборудования, в течение которых

выполняются в определенной последовательности и в соответствии с требованиями

нормативной, конструкторской или эксплуатационной документации все

установленные виды ремонта и технического обслуживания.

3.1.36 система технического обслуживания и ремонта

техники: Совокупность взаимосвязанных средств, документации технического

обслуживания и ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и

восстановления качества изделий, входящих в эту систему.

3.1.37 специалист по системам: Специалист

подразделения-владельца оборудования, на которого возложена персональная

ответственность за работоспособность закрепленного за ним определенного

оборудования АС.

3.1.38 средний ремонт оборудования: Ремонт,

выполняемый для восстановления работоспособности и частичного восстановления

ресурса оборудования с заменой или восстановлением сборочных единиц

ограниченной номенклатуры и контролем технического состояния сборочных единиц,

выполняемым в объеме, установленном в нормативной и технической документации.

3.1.39 стратегия ТО и ремонта: Совокупность правил и

процессов выполнения экономически эффективным способом работ по ТО и ремонту

элементов для обеспечения безопасной, надежной эксплуатации АС и охраны

окружающей среды.

3.1.40 текущий ремонт оборудования: Ремонт,

выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности оборудования и

состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей.

Примечание — Для значительной части видов техники текущий ремонт

рассматривается как минимальный по объему (малый) ремонт, включающий устранение

обнаруженных дефектов изделия путем ремонта отказавших сборочных единиц, замены

отдельных (быстроизнашивающихся) деталей и необходимую его регулировку в целях

восстановления работоспособности и обеспечения нормальной эксплуатации

оборудования до очередного планового ремонта.

3.1.41 техническое обслуживание оборудования:

Комплекс операций или операция по поддержанию работоспособности или исправности

оборудования при использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании.

3.2 В тексте СТО использованы следующие сокращения:

АС — атомная станция;

АСУТД — автоматизированная система управления технической

документацией;

АЭС — атомная электрическая станция;

АЭУ — атомная энергетическая установка;

БН — реактор на быстрых нейтронах;

БПЭ — блок по производству и эксплуатации АЭС АО «Концерн

Росэнергоатом»;

ВАО АЭС — Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих

атомные электростанции;

ВВЭР — водо-водяной энергетический реактор;

ВОК — ведомость операций контроля;

ГИ АС — главный инженер атомной станции;

ГК «Росатом» — Государственная корпорация «Росатом»;

ГОСТ — государственный отраслевой стандарт;

ГЭСН — государственные элементные сметные нормы;

ДТОР — Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и

монтажу АЭС;

ЕСН — единые сметные нормы;

ЗГИбн — заместитель главного инженера по безопасности и

надёжности;

ЗГИипм — заместитель главного инженера по инженерной

поддержке и модернизации;

ЗГИр — заместитель главного инженера по ремонту;

ЗГИэ — заместитель главного инженера по эксплуатации;

ЗИП — запасные части и приспособления;

КД — конструкторская документация;

КДПМ — комплексная долгосрочная программа-прогноз

модернизации АС (энергоблоков АС);

КИ — карта измерений;

Концерн — АО «Концерн Росэнергоатом»;

КТО — конструкторско-технологический отдел;

КР — капитальный ремонт;

МАГАТЭ — международное агентство по атомной энергии;

МТР — материально-технические ресурсы;

НД — нормативная документация;

НДС — налог на добавленную стоимость;

ОДМиТК — отдел дефектоскопии металлов и технического

контроля;

ОИ ЯРБ — отдел инспекций ядерной и радиационной безопасности

Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору;

ОИАЭ — объект использования атомной энергии;

ОМиПР — отдел модернизации и продления ресурса;

ООБ — отчет по обоснованию безопасности;

ОППР — отдел подготовки и проведения ремонтов;

ОРЗ — отдел по ремонту зданий;

ОСО — общестанционный объект;

ОСТ — отраслевой стандарт;

ОУР — отдел управления ремонтом;

ОЭСН — отраслевые элементные сметные нормы;

ОЯБиН — отдел ядерной безопасности и надежности;

ППР — плановый предупредительный ремонт;

ПСЭ — продление срока эксплуатации;

ПТУ — паротурбинная установка;

РД — руководящий документ;

РЗА — релейная защита и электроавтоматика;

РОФ — ремонтный обменный фонд;

РУ — реакторная установка;

РЦ — реакторный цех;

РЭН — ремонтно-эксплуатационные нужды;

СО — средства технологического оснащения;

СО ЕЭС — системный оператор единой энергосистемы;

СР — средний ремонт;

СТКРЗиУ — система технологического контроля, регулирования,

защиты и управления;

СТО — стандарт организации;

ТЕ — турбогенератор;

ТМЦ — товарно-материальные ценности;

ТО — техническое обслуживание;

ТОиР — техническое обслуживание и ремонт;

ТР — текущий ремонт;

ТУ — технические условия;

ТЦ — турбинный цех;

ХЦ — химический цех;

ЦА — центральный аппарат;

ЦТАИ — цех тепловой автоматики и измерений;

ЦНД — цилиндр низкого давления;

ЦРМ — центральные ремонтные мастерские;

ЦЦР — цех централизованного ремонта;

ЭО — эксплуатирующая организация;

ЭЦ — электрический цех;

ЯРБ — ядерная и радиационная безопасность;

ALARА — принцип оптимизации радиационной защиты,

предусматривающий поддержание на возможном низком и достижимом уровне с учетом

экономических и социальных факторов индивидуальных доз облучения и числа

облучаемых лиц при использовании любого источника облучения (As Low As

Reasonably Achievable);

RCM — техническое обслуживание, ориентированное на

надежность (Reliability Centered Maintenance).

4

Основные положения

4.1 СТО соответствует нормам и правилам, действующим в

атомной энергетике, документам МАГАТЭ [2],

[3], ГОСТ

Р 27.601, ГОСТ

2.602, ГОСТ

18322.

4.2 Техническое обслуживание и ремонт входят в систему

организационно-технических мер по обеспечению безопасности АС, подлежащих

последовательной реализации на всех этапах жизненного цикла АС —

проектировании, конструировании, эксплуатации и выводе из эксплуатации.

4.3 Система технического обслуживания и ремонта является

неотъемлемым элементом эксплуатации АС.

Целью технического обслуживания и ремонта является

обеспечение безопасной и надежной эксплуатации АС экономически эффективным и

экологически приемлемым способом при безусловном приоритете обеспечения безопасности.

Деятельность по ТОиР входит в процесс «Производство

электроэнергии (мощности) и тепловой энергии» интегрированной системы

управления АО «Концерн Росэнергоатом» и определяется Заявлениями о политиках

Концерна [1а] и Заявлением о принципах

деятельности ЦА в области ТОиР (приложение Аа).

(Измененная редакция. Изм. № 1, № 4)

4.4 Объектами технического обслуживания и ремонта является

оборудование, указанное в 1.1,

определенные в нормативной, проектной и конструкторской документации как восстанавливаемые,

обслуживаемые и ремонтируемые элементы.

(Измененная редакция. Изм. № 2)

4.5 Техническое обслуживание предназначено для поддержания

работоспособного состояния оборудования и, в основном, включает следующие

работы:

а) регулярный контроль состояния оборудования и систем, в

том числе при обходах и опробованиях;

б) настройку предохранительных устройств;

в) очистку фильтрующих устройств, замену фильтров, очистку

смазочных жидкостей с помощью внешних очистительных устройств или замену

смазочного материала (смазок, масел и т.п.);

г) очистку наружных поверхностей и внутренних полостей

оборудования;

д) очистку поверхностей теплообмена с применением

специальных технологий и средств, включая, при необходимости, частичную

разборку теплообменных аппаратов;

е) подтяжку крепежа;

ж) проверку/настройку градуировочных характеристик средств

измерения;

и) доливку технических жидкостей и т.д.

4.6 Выявленные при обходах дефекты фиксируют в журнале

дефектов. В соответствии с установленным на АС порядком организации сбора,

регистрации и обработки информации об отказах и повреждениях наблюдаемого

оборудования, вызванных критическими и значительными дефектами определяется

алгоритм устранения выявленного дефекта.

4.7 Техническое обслуживание проводят персоналом

подразделений-владельцев оборудования с привлечением при необходимости

собственного ремонтного персонала АС или ремонтного персонала подрядной

организации.

4.8 Ремонт оборудования производят:

а) в соответствии с регламентами (программами) ТОиР;

б) по результатам дефектации и контроля металла для

восстановления работоспособности и ресурса оборудования или его сборочных

единиц;

в) при выявлении ухудшения технического состояния до

пределов, указанных в нормативной, конструкторской, ремонтной документации на

оборудование и (или) проектной документации на системы, а также документации

организаций-разработчиков (изготовителей);

г) при отказах.

Для организации работ по устранению дефектов оборудование в

соответствии с оформленной в установленном порядке заявкой выводится из работы

в ремонт.

4.9 Работы по ТО и ремонту проводят преимущественно в период

плановых остановов энергоблоков, при этом ряд систем продолжает выполнять

назначенные функции (например, охлаждение топлива, предотвращение выброса

радиоактивных веществ в окружающую среду и др.).

Эти работы в основном определяют неготовность энергоблоков к

несению нагрузки и требуют привлечения значительных материальных, финансовых и

трудовых ресурсов, в связи с чем эксплуатирующая организация должна

реализовывать мероприятия по оптимизации как продолжительности остановов, так и

затрат на ТОиР с учетом долгосрочных планов по выработке и реализации

электроэнергии.

Примечания

1 В межремонтный период

выполняют, как правило, ТО и ремонт резервируемых элементов.

2 Наружные работы по ТОиР

зданий и сооружений, железнодорожных путей и дорог, эстакад, путепроводов, с

целью оптимизации расходов, имеют, как правило, сезонный характер.

3

Неплановые работы по ремонту элементов АС выполняют при необходимости.

4.10 При планировании остановов необходимо

руководствоваться:

— обеспечением уровня безопасной и надежной эксплуатации АС;

— выполнением всего регламентного объёма ремонтных работ;

— выполнением графиков технического освидетельствования оборудования,

проверки и настройки защитных и предохранительных устройств;

— периодического контроля металла оборудования (НП-089);

— бизнес-целями эксплуатирующей организации и долгосрочной

экономической эффективностью производства электроэнергии.

4.11 Управление остановом энергоблоков является ключевым

фактором обеспечения безопасности, надежности и экономической эффективности

эксплуатации АС. Управление должно охватывать такие области деятельности, как

выработка стратегии работы АС, координация имеющихся ресурсов, обеспечение

требований безопасности и других нормативных и технических требований, работа

до и в период остановов, реализация кадровой политики, нацеленной на

эффективное выполнение работ, включая подготовку персонала.

4.12 Стратегия оптимизации остановов энергоблоков АС должна

учитывать следующие основные аспекты:

— обеспечение ядерной, радиационной и промышленной

безопасности;

— организацию и управление остановом;

— планирование и подготовка к останову;

— выполнение полного объема регламентных работ во время останова;

— анализ результатов выполнения работ в останов.

4.13 Необходимо разрабатывать и реализовывать меры

безопасности для всего срока и всех режимов эксплуатации АС (нормальная

эксплуатация, включая плановые остановы, нарушение нормальной эксплуатации и др.).

4.14 Ядерная безопасность включает поддержание конфигурации

АС, которая обеспечивает работу систем безопасности в соответствии с принципом

глубокоэшелонированной защиты, а также способствует снижению радиационного

воздействия (принцип ALARA) и сокращению рисков, связанных с остановом.

Необходимо обеспечить контроль и учет общего и индивидуального уровня облучения

персонала АС и подрядных организаций, а также его постоянный мониторинг в

период останова.

4.15 В случае непланового останова энергоблока должны

соблюдаться те же нормы по обеспечению безопасности и стандарты обеспечения

качества, которые применяют при плановом останове. При этом должно быть

предоставлено персоналу достаточно времени для анализа причин останова,

планирования, подготовки и оценки безопасности работ по ТОиР.

4.16 Опыт эксплуатации, накапливаемый в период останова,

должен учитываться при разработке планов будущих остановов.

4.17 Все элементы АС должны быть классифицированы по их

влиянию на безопасность и выработку электроэнергии для выбора соответствующей

стратегии технического обслуживания, которая должна учитывать нормативные

требования регулирующего органа к обеспечению безопасности.

4.18 Концепция технического обслуживания элементов АС

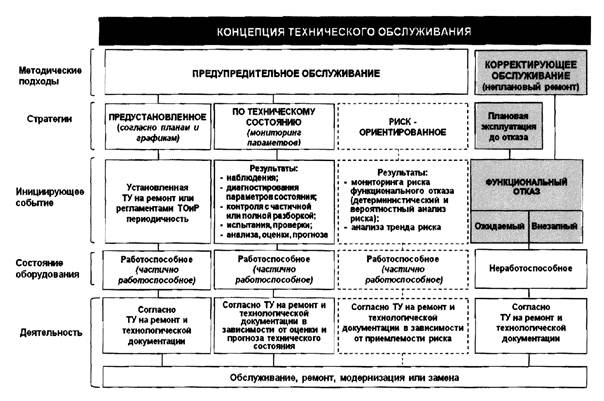

основана на предупредительном и корректирующем обслуживании (рисунок 4.1).

Рисунок 4.1 — Концепция технического

обслуживания

(Измененная редакция. Изм. № 4)

4.18.1 Предупредительное обслуживание включает

регламентированное обслуживание, обслуживание по техническому состоянию.

4.18.1.1 Регламентированное обслуживание, выполняемое

согласно планам и графикам, состоит в:

а) периодическом контроле технического состояния

оборудования, выполняемом в объеме, установленном в нормативной, проектной и

конструкторской документации, документации организаций-разработчиков

(изготовителей) независимо от технического состояния изделия в момент начала

обслуживания;

б) устранении дефектов оборудования, обнаруженных при

периодических проверках (испытаниях) на работоспособность и диагностировании,

при его дефектации (контроле состояния) в процессе ремонта, восстановлении

работоспособности и ресурса оборудования и систем в соответствии с

установленными техническими требованиями с гарантией того, что в последующий

межремонтный период эксплуатации параметры технического состояния не выйдут за

эксплуатационные пределы или установленные организацией-разработчиком

(изготовителем) параметры.

Оборудование систем безопасности, важное для безопасности, а

также влияющее на выработку электроэнергии подвергается исключительно

регламентированному предупредительному обслуживанию.

(Новая редакция. Изм. № 4)

4.18.1.2 Обслуживание по техническому состоянию выполняют на

основе мониторинга контролируемых параметров, технического диагностирования,

признаков нарушения, определенных проектом АС эксплуатационных пределов или

установленных организациями-разработчиками (изготовителями) параметров,

анализа, оценки и прогноза технического состояния.

Обслуживание по техническому состоянию применяется для

оборудования, не влияющего на безопасность.

(Введен дополнительно. Изм. № 4)

4.18.1.3 Риск-ориентированное обслуживание элементов основано

на мониторинге риска функционального отказа и анализе тренда риска,

заключающегося в прогнозировании развития имеющихся отклонений или повреждений,

ожидаемых в будущем.

Внедрение риск-ориентированного обслуживания оборудования

является одной из перспективных задач Концерна в области ТОиР, которая будет

реализовываться после углубленного анализа влияния на безопасность.

(Введен дополнительно. Изм. № 4)

4.18.2 Корректирующее обслуживание (неплановый ремонт) предусматривает

восстановление работоспособного состояния элемента после наступления

функционального отказа или при ухудшении состояния оборудования.

4.19 Ремонт предполагает:

а) разборку оборудования для определения дефектных деталей

(сборочных единиц);

б) ремонт дефектных деталей (сборочных единиц) или их

замену, сборку и регулировку (настройку) оборудования;

в) проверку (испытания) оборудования на работоспособность

после ремонта.

4.20 Допускается эксплуатация элементов классов безопасности

3 и 4 по НП-001

до наступления отказа при соблюдении следующих условий (РД ЭО 1.1.2.01.0769):

— элементы не влияют на устойчивость эксплуатации;

— элементы не влияют на несение нагрузки энергоблоков

(элементы нормальной эксплуатации, имеющие резервирование или возможность быть

отремонтированными или замененными при работе блока на мощности).

При этом должны быть соблюдены сроки проведения

периодического контроля металла и технического освидетельствования оборудования

по НП-084,

НП-089,

НП-044,

НП-045,

сроки проверки исправности и настройки предохранительной арматуры по НП-089

и испытаний локализующих систем безопасности по НП-010.

4.21 Для АС, сооружаемых по новым

проектам, выбор политики управления надежностью элементов, нацеленной на

эффективное обеспечение безопасности, готовности и экономичной эксплуатации,

должен быть основан на техническом обслуживании, ориентированном на надежность

(RCM). Методология RCM базируется на выявлении механизмов деградации и

представляет собой процесс определения необходимости тех или иных действий по

предупредительному ТО, изменению конструкции элементов или повышению их

надежности (ГОСТ

Р 27.606).

4.22 Организация ремонта оборудования

филиалов Концерна — атомных станций основывается на единых требованиях по

обоснованию периодичности и объема ремонта оборудования, а также нормированию

расхода материалов и запасных частей на ремонтные нужды.

4.23 Основаниями для установления

периодичности планового останова для ремонта оборудования являются:

— требования документации организации-разработчика (изготовителя)

оборудования (паспортов, руководств по ремонту и эксплуатации), в которых

указаны продолжительность и структура ремонтного цикла оборудования, правила и

порядок выполнения капитального (среднего, текущего) ремонта, контроля,

регулирования, проверок (испытаний) оборудования, значения показателей и норм,

которым должно удовлетворять оборудование после ремонта;

— требования нормативной документации (НП-068);

— экономическая целесообразность совмещения периода

проведения ремонта, связанного с разуплотнением оборудования, с периодическим

контролем металла внутренней поверхности оборудования, техническим

освидетельствованием, включающим внутренний осмотр в доступных местах,

проверкой и настройкой предохранительной арматуры во исполнение требований НП-044,

НП-045,

НП-084,

НП-089.

4.24 Обоснованиями для установления объема планового ремонта

оборудования служат требования документации организации-разработчика

(изготовителя) оборудования (паспортов, руководств по ремонту и эксплуатации) к

объему работ для каждой категории ремонта оборудования (текущего, среднего,

капитального).

4.25 Для оптимизации ресурсов периодичность и объем

планового ТО и ремонта должны учитывать весь состав входящего в системы

оборудования и состав входящих в оборудование узлов.

4.26 При отсутствии в документации

организации-разработчика (изготовителя) оборудования требований по объему и

периодичности ТО и ремонта следует определять их для оборудования классов

безопасности 1 и 2 в соответствии с НП-001,

оборудования групп А и В по НП-089,

а для оборудования классов безопасности 3 и 4 объем и периодичность определяет

атомная станция на основании опыта эксплуатации однотипного оборудования.

4.27 На основании и в обеспечение указанных в 4.23 — 4.26

требований эксплуатирующей организацией должны быть разработаны ремонтные

документы (ТУ на ремонт, регламенты (программы) ТОиР).

4.28 Нормы расхода запасных частей и материалов должны быть

разработаны на основе единых требований:

— ремонтных документов организации-разработчика

(изготовителя) оборудования (нормы расхода запасных частей на ремонт и нормы

расхода материалов на ремонт по ГОСТ

2.602);

— руководящих и эксплуатационных документов, устанавливающих

нормы расхода материалов на технологические операции, ремонт и эксплуатацию

приборов и оборудования, проведение химических анализов (РД 50-687);

— санитарных правил и норм, требований по охране труда.

4.29 В обеспечение указанных в 4.22 требований эксплуатирующей организацией должны быть

разработаны технологическая документация, нормы расходов и ОЭСН.

4.30 Детально положения Системы ТО и ремонта изложены в

нормативных документах эксплуатирующей организации:

— нормативная продолжительность ремонта энергоблоков АС РД

ЭО 1.1.2.12.0085;

— управление ремонтной кампанией — РД ЭО 1.1.2.03.0237;

— контроль качества ремонта — ПО 1.1.3.18.1442, РД ЭО

1.1.2.01.0086, РУ 1.1.3.16.1263;

— работа на вскрытом оборудовании — СТО 1.1.1.03.004.1179;

— организация ремонта оборудования АС по техническому

состоянию — РД ЭО 1.1.2.01.0769, РД ЭО 0648, РД ЭО 1.1.2.01.0808;

— взаимодействие АС с подрядными организациями РД ЭО

1.1.2.01.0803, ТПО 1.1.8.03.1146;

— нормирование запасов — РД

ЭО 1.1.2.01.0075, РД ЭО 1.1.2.01.0623;

— оформление ремонтной документации — СТО

1.1.1.01.003.1073, СТО 1.1.1.01.003.1074, СТО

1.1.1.01.003.1075, РД ЭО 1.1.2.25.0295.

(Измененная редакция. Изм. № 2, № 4)

4.31 Техническое обслуживание и ремонт составляют важную

часть методологии управления ресурсом элементов АС (НП-096),

основывающуюся на:

а) соблюдении требований норм и правил в области

использования атомной энергии, нормативных и руководящих документов, инструкций

по ТО и ремонту, оценке технического состояния и остаточного ресурса

оборудования и трубопроводов АС;

б) поддержании оборудования и трубопроводов АС в исправном

(работоспособном) состоянии путем своевременного выявления повреждений,

осуществления профилактических мер (обследований, ремонтов), замены

выработавших ресурс оборудования и трубопроводов АС;

в) установлении механизмов образования и развития дефектов,

способных привести к разрушению или отказам оборудования и трубопроводов АС;

г) выявлении доминирующих (определяющих) механизмов

старения, деградации и повреждений оборудования и трубопроводов АС;

д) результатах контроля технического состояния и оценки

выработанного и остаточного ресурса оборудования и трубопроводов АС по

результатам контроля;

е) смягчении (ослаблении) процессов старения, деградации и

повреждений оборудования и трубопроводов посредством технического обслуживания,

ремонта, модернизации, использования щадящих режимов эксплуатации, замены (при

исчерпании ресурса и невозможности или нецелесообразности ремонта).

4.32 Для достижения лучших результатов ТО и ремонта

необходимо использовать современные информационные технологии на этапах

эксплуатации и вывода из эксплуатации, включая применение мобильных устройств и

облачных информационных технологий для обработки больших массивов информации.

Накопленный опыт необходимо сохранять в информационной

системе, которая должна быть проста в использовании и доступна всем участникам

процессов планирования, подготовки и выполнения работ в период останова. Обмен

опытом позволяет повысить уровень эксплуатации АС.

4.33 Требования настоящего СТО должны быть включены в

положения о подразделениях АС, положение об организации ремонта атомной станции

и должностные инструкции персонала, задействованного в Системе ТОиР.

5 Организационная структура управления

ремонтом

5.1 Организация и управление ТО и ремонтом предполагают

создание на каждой АС организационной структуры для эффективного исполнения

функций в период останова, в том числе по обеспечению постоянного

взаимодействия с подрядными организациями.

5.2 Организационную структуру управления ремонтом

оборудования АС в соответствии с требованиями обеспечения их безопасной

эксплуатации (НП-001,

СТО

1.1.1.01.0678) формируют на уровнях ЦА Концерна и филиалов Концерна —

атомных станций.

5.3 Привлекаемые эксплуатирующей организацией и (или)

филиалами Концерна к исполнению функций по ремонту организации должны

формировать в своем составе соответствующие структурные подразделения.

5.4 Организационная структура управления ремонтом

оборудования атомной станции должна обеспечить решение задачи поддержания

оборудования АС в работоспособном состоянии в течение срока его службы, своевременную

замену выработавшего ресурс оборудования и в соответствии с этим исполнение

следующих основных функций в процессе управления техническим состоянием систем

АС и составляющего их оборудования:

а) учёт объектов ТО и ремонта и систематический контроль технического

состояния этих объектов;

б) планирование ремонта оборудования;

в) подготовку работ по ремонту, включая их

материально-техническое обеспечение;

г) поддержание и повышение квалификации персонала;

д) поддержание работоспособности средств технологического

оснащения;

е) вывод систем и оборудования из работы в ремонт с

соблюдением условий безопасной эксплуатации АС;

ж) рациональную организацию выполнения плановых работ по

ремонту оборудования;

к) непосредственное выполнение ремонта;

л) оперативную организацию ремонтных работ при отказах

оборудования -непланового ремонта;

м) обеспечение качества выполнения работ, включая проверку

(испытания) систем и оборудования после ремонта;

н) анализ и оценку эффективности ремонта по установленным

показателям и выработку мер, направленных на её повышение.

5.5 Функции по ТОиР должны исполнять подрядные организации и

подразделения АС (цеха, отделы, участки и т.п.) предусмотренные,

организационной структурой АС и административно или функционально подчиненные

ЗГИр постоянно или на время проведения ремонта оборудования.

Функции и задачи ЗГИр приведены в типовой должностной

инструкции [4].

Производственные задачи и функции по ТОиР указывают в

положениях о подразделениях АС и должностных инструкциях.

5.6 Минимальную численность ремонтного персонала

подразделений АС устанавливают исходя из условия обеспечения устойчивой и

надежной эксплуатации энергоблоков с учетом номенклатуры и парка оборудования в

составе систем АС, а также объемов работ по ремонту оборудования, передаваемых

на аутсорсинг. При этом следует учитывать положения, изложенные в 5.6.1 — 5.6.6.

5.6.1 Подразделения-владельцы

оборудования исполняют следующие основные функции по ремонту:

а) ведение номенклатуры систем и оборудования, подлежащих

ТОиР (СТО

1.1.1.01.0678), исключение из перечней демонтированного и включение в них

вновь установленного оборудования, в том числе взамен выработавшего ресурс,

взаимодействие с другими подразделениями АС в части ведения и поддержания в

актуальном состоянии Регистра;

б) определение физических границ систем;

в) назначение в установленном на АС порядке специалистов по

системам, ответственных за работоспособное состояние оборудования в составе

этих систем, и отвечающих за взаимодействие с исполнителями (подразделениями

АС, подрядными организациями), выполняющими работы по ТОиР;

г) участие в разработке подразделениями-исполнителями

ремонтной документации, выделенных под ответственность подразделения-владельца,

в соответствии с требованиями СТО

1.1.1.01.0069, СТО

1.1.1.01.003.1073, СТО 1.1.1.01.003.1074, СТО

1.1.1.01.003.1075;

д) участие в разработке планов/графиков ремонта оборудования

на основании требований регламентов (программ) ТОиР, ТУ на ремонт,

конструкторской, эксплуатационной документации, руководств по ремонту и

инструкций, разработанных организациями-разработчиками (изготовителями)

оборудования, атомными станциями или специализированными организациями, а также

нормативных и других технических документов общего назначения; сбор и анализ

данных об их фактическом техническом состоянии, подготовка решений о выводе

оборудования в неплановый ремонт на основании результатов этого анализа,

оформление заявок на вывод систем и оборудования в ремонт, подготовка

нарядов-допусков — разрешений на выполнение работ;

е) сбор и анализ данных о фактическом техническом состоянии оборудования,

подготовка решений о выводе оборудования в неплановый ремонт на основании

результатов этого анализа, оформление заявок на вывод систем и оборудования в

ремонт, подготовка нарядов-допусков, распоряжений на выполнение работ;

ж) участие в организации работ по ремонту — составление

(участие в составлении) ведомостей объёма ремонта оборудования, контроль

выполнения работ, включая проверку и испытания оборудования и систем после

ремонта;

к) поддержание и повышение квалификации персонала;

л) участие в оформлении и комплектовании исполнительных

документов ремонта, ведение паспортов на оборудование;

м) организация анализа выявленных при ремонте дефектов

оборудования и его отказов, подготовка документов на внесение изменений в

ремонтную документацию в целях предупреждения отказов, подготовка предложений в

план повышения качества ремонта;

н) организация оценки состояния выработавшего назначенный

ресурс оборудования в составе контролируемых систем, подготовка документов для

принятия решения о продлении срока службы изделий или их замене на новые;

п) определение потребности в материальных и трудовых

ресурсах при выполнении ремонта оборудования собственным персоналом

подразделения-владельца.

Специалисты по системам подразделений-владельцев выполняет

следующие функции:

l) исполнение функций, указанных в перечислениях а), г), д)

(за исключением оформления заявок на вывод систем и оборудования в ремонт), ж),

л), м) 5.6.1 применительно к

оборудованию систем, выделенных под ответственность специалиста по системам;

2) сбор и анализ данных эксплуатации и диагностирования о

техническом состоянии входящего в подконтрольные системы оборудования;

з) участие в расследовании причин отказов оборудования, входящего

в состав контролируемых специалистом систем.

5.6.2 Подразделения-исполнители работ по ремонту,

подчинённые ЗГИр, формируют планы по занятости персонала в течение года на

основе специализации по выполнению ремонта оборудования определенных видов или

определенных групп однотипного оборудования в составе этих видов.

Подразделения-исполнители работ по ремонту организуют свою

работу во взаимодействии с подразделениями-владельцами оборудования.

Функции подразделений-исполнителей работ включают:

а) составление и ведение перечня однотипного оборудования,

закрепленного за подразделением (тепломеханическое, электрическое, средства

автоматики, измерений, вычислительная техника и др.);

б) назначение в установленном на АС порядке специалистов по

ремонту групп однотипного оборудования, ответственных за работоспособное

состояние оборудования;

в) участие в разработке ремонтной документации совместно со

специалистами по системам, а также с организациями-разработчиками

(изготовителями) оборудования и обеспечивающими организациями в составе

эксплуатирующей организации и другими специализированными организациями в

соответствии с требованиями настоящего СТО;

г) участие в разработке планов и графиков ремонта,

составлении ведомостей объёма ремонта оборудования закрепленных групп в

соответствии с ремонтной документацией и эксплуатационными данными о

фактическом техническом состоянии отдельных единиц оборудования;

д) участие в разработке планов подготовки к ремонту

оборудования и выполнение подготовительных работ, входной контроль покупных

изделий (оборудования, запасных частей, материалов) и приёмочный контроль

изделий, узлов, деталей, приспособлений для ремонта оборудования и

трубопроводов в соответствии с условиями действия лицензии, выданной АС;

е) поддержание и повышение квалификации персонала;

ж) поддержание работоспособности выделенных подразделению

средств технологического оснащения;

к) формирование производственных бригад и участие в

подготовке для них нарядов-допусков, выполнение плановых работ по ремонту

оборудования;

л) организация ремонтных работ при отказах оборудования

(непланового ремонта);

м) обеспечение качества работ по ремонту, включая контроль

их выполнения и участие в проверке (испытании) оборудования после ремонта;

н) оформление и комплектование исполнительных документов по

ремонту;

и) участие в расследовании причин отказов оборудования;

р) анализ выявляемых при ремонте дефектов оборудования и его

отказов, подготовка документов на внесение изменений в ремонтную документацию в

целях предупреждения отказов;

с) участие в оценке состояния конкретных единиц

оборудования, выработавших назначенный ресурс, в подготовке документов для

принятия решений о продлении срока службы изделия или замене его на новое;

т) учёт и анализ затрат на ремонт и данных о надежности оборудования,

разработка мероприятий по повышению качества ремонта закрепленного за

подразделением-владельцем оборудования (средства технологического оснащения,

станки и т.д.);

у) определение потребности в материальных и трудовых

ресурсах.

5.6.3 Ремонт и, в первую очередь, работы по контролю

состояния оборудования важных для безопасности систем (классов безопасности 1 и

2 по НП-001-15),

СТКРЗиУ должны преимущественно выполняться собственным персоналом АС.

5.6.4 Для выполнения работ по ремонту систем и оборудования

при выводе энергоблоков в плановый ремонт следует привлекать подрядные

организации:

— располагающие квалифицированными кадрами, технологическими

и контрольными службами и всеми техническими средствами, необходимыми для

выполнения работ;

— допущенные к выполнению соответствующих видов работ на

оборудовании АС (имеющие соответствующие лицензии).

5.6.5 Определение номенклатуры оборудования, ремонтируемого

подрядным способом, и привлечение специализированных организаций к выполнению

определенной номенклатуры ремонтных работ необходимо осуществлять, как правило,

на основе долгосрочных отношений в целях повышения ответственности персонала

подрядных организаций и качества выполнения работ.

5.6.6 При привлечении

специализированных организаций к выполнению работ по ремонту оборудования

необходимо обеспечивать взаимодействие подразделений, подчинённых ЗГИр, с

соответствующими подразделениями привлекаемых подрядных организаций,

распределение функций между должностными лицами, назначенными АС и этими

организациями, определение их полномочий и ответственности, принятие мер к

установлению упорядоченных отношений на всех уровнях управления производством

ремонтных работ.

5.7 При наличии собственного ремонтного

персонала в подразделениях АС, на которые возложено исполнение работ по ремонту

оборудования, необходимо формировать производственные единицы нижнего уровня —

бригады рабочих, специализируемые на выполнении ремонта групп однотипного

оборудования.

5.8 К работам по ТОиР оборудования допускаются лица в

соответствии с СТО 1.1.1.02.001.0673, Правилами организации работ с персоналом

атомных станций и документами [5], [6].

На АС должен быть организован контроль соответствия

профессии и квалификации привлекаемого ремонтного персонала выполняемым видам

работ в соответствии с документами [5],

[6].

5.9 Производственная структура ремонта на АС в дополнение к

бригадам, указанным в 5.7, должна

включать также специализированные бригады специалистов по выполнению редких,

сложных и аварийных работ с использованием специализированной оснастки. Такие

бригады формируют в соответствующих специализированных подразделениях АС или

специализированных центрах подрядных организаций.

Технологически специализированные бригады или их отдельные

звенья при выполнении работ по ремонту взаимодействуют с бригадами,

выполняющими ремонт групп однотипного оборудования.

5.10 Бригады, проводящие ремонт групп однотипного

оборудования, объединяют в специализированные производственные участки по видам

оборудования под руководством соответствующих специалистов

административно-технических руководителей.

5.11 Для проверки (испытаний) оборудования, систем АС и

основных установок энергоблоков в работе после ремонта приказом по АС на весь

плановый период (годовую ремонтную кампанию) образуют рабочие комиссии образуют

рабочие комиссии, возглавляемые руководителями подразделений-владельцев

оборудования.

В состав комиссий включают специалистов по системам,

исполнителей работ (подразделений АС и подрядных организаций) и при

необходимости других специалистов.

5.12 Рабочие комиссии исполняют следующие функции:

а) рассматривают выполнение работ, включенных в годовые

графики ремонта, в плановую и дополнительную ведомости объёма ремонта

энергоблоков АС;

б) рассматривают документы операционного и приёмочного

контроля оформленные при проведении работ по ремонту оборудования;

в) устанавливают оценку техническому состоянию оборудования

по данным технического контроля выполненных работ и результатам проверки

(испытаний) в работе на соответствие установленным техническим требованиям;

г) устанавливают оценку качества выполнения работ;

д) проводят самопроверку готовности подразделения к ремонту.

5.13 На период годовой ремонтной кампании для решения

вопросов, связанных с дефектацией оборудования, оценкой ремонта энергоблока АС

образуют ремонтно-техническую комиссию под руководством ГИ АС.

В состав комиссии включают заместителя главного инженера по

ремонту (заместителя председателя), руководителей подразделений-владельцев

оборудования, руководителей других подразделений, участвующих в работах.

Функции ремонтно-технической комиссии включают:

— приемку готовности подразделений АС и подрядных

организаций, входящих в контур ГК «Росатом» к плановому ремонту энергоблока

(ТГ);

— принятие технических решений по ремонту оборудования с

критическими дефектами;

— принятие решений об организации подготовки и выполнения

дополнительных работ по результатам дефектации оборудования;

— принятие решений с учетом компенсации возможных рисков и

дополнительных обеспечивающих условий в случаях, когда в процессе ремонта или

пусконаладочных работ возникает необходимость внесения изменений в

календарно-сетевой график ремонта энергоблока АС или график пуско-наладочных

работ, влияющих на последовательность выполнения этапов работ по графикам;

— оценку выполнения работ на энергоблоке при плановом

ремонте.

5.14 Приказ об образовании рабочих и ремонтно-технической

комиссий оформляют в соответствии с таблицей 9.1. В приказе указывают, что его действие

распространяется на плановые ремонты энергоблоков (КР, CP, ТР) и межремонтный

период, в течение которого проводят ремонт оборудования при работе энергоблоков

на мощности, а также ремонт оборудования общестанционных объектов.

5.15 Для конкретизации положений настоящего СТО на АС

исполнение функций по ТОиР подразделениями, руководящими работниками,

специалистами необходимо указывать в Положении об организации ремонта атомной

станции, положениях о подразделениях АС, должностных инструкциях и в других

организационных документах, утверждаемых директором АС или другими руководителями

в соответствии с предоставленными им полномочиями.

5.16 Эксплуатирующей организацией должен быть выполнен

анализ влияния на безопасность при реализации следующих организационных

изменений:

— при выводе ремонтного персонала АС на аутсорсинг;

— при пересмотре в сторону уменьшения нормативной

продолжительности плановых ремонтов, установленной РД

ЭО 1.1.2.12.0085;

— при снижении финансирования по статьям РЭН на сумму более

10 % от среднего значения за три предыдущих года.

(Измененная редакция. Изм. № 1)

6

Документация на ремонт

6.1 Для исполнения функций по ремонту — организации контроля

состояния объектов ремонта и своевременного выявления его недопустимых

изменений, планирования и подготовки ремонта, проверки работоспособности

оборудования после ремонта и др., — необходимо применять

организационно-распорядительную документацию: приказы, распоряжения, указания и

пр.

6.2 Техническая документация на ремонт оборудования

устанавливает:

— последовательность безопасного производства работ;

— порядок разборки-сборки;

— характеристики возможных дефектов (признаки, значения

параметров состояния и их пределы), методы и средства дефектации (контроля

состояния);

— методы воздействия на оборудование и его составные части

для восстановления работоспособности (устранения дефектов);

— требования к состоянию оборудования после ремонта.

6.3 Принципиальная структура документации приведена на

рисунке 6.1.

6.4 На АС должна быть в наличии следующая

ремонтная документация:

1) для тепломеханического и электротехнического

оборудования, механической части СТКРЗиУ:

— ТУ на ремонт тепломеханического оборудования групп А, В, С

по НП-089

классов безопасности 1, 2, 3 по НП-001,

основного оборудования по РД

ЭО 1.1.2.12.0085 класса безопасности 4 по НП-001,

механической части СТКРЗиУ классов безопасности 1, 2, 3 по НП-001

и электротехнического оборудования классов безопасности 1, 2, 3 по НП-001,

оформленные в соответствии с СТО

1.1.1.01.003.1075;

— технологическая документация на проведение регламентного

ТОиР оборудования классов безопасности 1 — 4 по НП-001,

оформленная в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1074;

2) для электрической или электронной части СТКРЗиУ —

технологическая документация на проведение регламентного ТОиР элементов классов

безопасности 1 — 4 по НП-001,

оформленная в соответствии с СТО 1.1.1.01.003.1074;

3) для систем безопасности и систем, важных для

безопасности, а также групп однотипного оборудования классов безопасности 1 — 4

по НП-001

— регламенты ТОиР, оформленные в соответствии с СТО

1.1.1.01.003.1073.

Рисунок 6.1 — Структура документации, составляющей

информационное обеспечение ремонта систем и оборудования АС

Примечания

1 Разработку ТУ на ремонт и

технологической документации для оборудования действующих АС, регламентов ТОиР

систем безопасности и систем, важных для безопасности, а также групп

однотипного оборудования обеспечивает эксплуатирующая организация или атомная

станция.

2 Допускается применение

ранее разработанных программ ТОиР, включающих регламенты ТОиР.

3

До разработки указанной ремонтной документации допускается применять другие

производственно-технологические или технические документы, регламентирующие

технологию ремонта (включающую технологические и контрольные операции)

оборудования — руководства по ремонту, руководящие технические документы,

технологические инструкции общего назначения, разработанные специализированными

организациями, согласованные в установленном НД порядке, а также нормативную,

конструкторскую, проектную, эксплуатационную документацию

организаций-разработчиков (изготовителей) оборудования и другие технические

документы общего назначения.

6.4.а В ДТОР должен быть организован:

— учет и хранение ремонтной документации;

— анализ потребности АС в ремонтной документации;

— разработка недостающей ремонтной документации;

— актуализация действующей ремонтной документации,

разрабатываемой по заказу ЦА Концерна.

(Введен дополнительно. Изм. № 3)

6.5 Комплектно с новым оборудованием для проведения

технического обслуживания и ремонта организация-изготовитель (поставщик) должна

предоставить техническую документацию в следующем составе:

1) для тепломеханического и электротехнического

оборудования, механической части СТКРЗиУ:

а) ТУ на ремонт оборудования классов безопасности 1 — 4 по НП-001,

оформленные по СТО

1.1.1.01.003.1075;

б) технологическую документацию на проведение регламентного

технического обслуживания и ремонта оборудования классов безопасности 1 — 4 по НП-001,

оформленная по СТО 1.1.1.01.003.1074;

в) ведомости ЗИП (групповых ЗИП) на капитальный, средний и

текущий ремонт (техническое обслуживание) по ГОСТ

2.602, оформленные по ГОСТ

2.610;

г) сборочный чертеж изделия по ГОСТ

2.102, оформленный по ГОСТ

2.109;

д) спецификации сборочных единиц по ГОСТ

2.102, оформленные по ГОСТ

2.106;

е) таблицы контроля качества основного металла, сварных

соединений и наплавок оборудования, оформленные по ОСТ

108.004.10;

ж) чертежи деталей, имеющих срок службы меньше срока службы

изделия, включая арматуру, на которую распространяются НП-068,

по ГОСТ

2.102, оформленные по ГОСТ

2.109;

и) чертежи корпусных деталей арматуры, на которую

распространяются НП-068,

по ГОСТ

2.102, оформленные по ГОСТ

2.109;

к) схемы (электрические, гидравлические, пневматические,

оптические и т.д.), оформленные по ГОСТ

2.701;

л) другую техническую документацию (руководство по

эксплуатации, методики измерений, диагностирования и т.п.) на поставляемые

комплектно с оборудованием средства технологического оснащения ремонта,

контроля и измерений, средства технического диагностирования по ГОСТ

2.602;

2) для электрической или электронной части СТКРЗиУ:

а) технологическую документацию на проведение регламентного

технического обслуживания и ремонта элементов классов безопасности 1 — 4 по НП-001,

оформленная по СТО 1.1.1.01.003.1074;

б) регламент технического обслуживания и ремонта элементов

классов безопасности 1 — 4 по НП-001,

оформленный по СТО

1.1.1.01.003.1073;

в) ведомости ЗИП (групповых ЗИП) на ремонт (техническое

обслуживание), включая средства измерения электрических параметров, по ГОСТ

2.602, оформленные по ГОСТ

2.610;

г) чертежи общих видов изделий, входящих в систему, по ГОСТ

2.102, оформленные по ГОСТ

2.109;

д) сборочные чертежи изделий, входящих в систему, по ГОСТ

2.102, оформленные по ГОСТ

2.109;

е) каталог изделия по ГОСТ

2.601, оформленный по ГОСТ

2.610 (общие правила оформления) и по ГОСТ

2.611 для электронного каталога изделия;

ж) схемы (структурные, функциональные, принципиальные, подключений

и т.д.), оформленные по ГОСТ

2.701;

и) другую техническую документацию (руководство по эксплуатации,

методики измерений, диагностирования и т.п.) на поставляемые комплектно с

изделием средства технологического оснащения ремонта (технического

обслуживания), измерений, средства технического диагностирования по ГОСТ

2.602.

6.6 В целях снижения затрат и оптимизации планирования работ

целесообразно совмещать ремонтные циклы составляющих систему (установку)

элементов (механической и электрической части), включая трубопроводы, кабельные

линии, средства измерений и др.

6.7 Ремонтную документацию на оборудование, в том числе с

применением сварки, разрабатывают конструкторские организации,

организации-разработчики (изготовители) и поставщики оборудования, а также

филиалы Концерна -действующие АС, специализированные организации, в том числе

научный руководитель эксплуатации АС Концерна.

6.8 Подрядные организации, занимающиеся разработкой

ремонтной документации для АС, должны иметь соответствующую лицензию.

6.9 Разработку регламентов ТОиР систем важных для

безопасности действующих АС обеспечивают АС с участием разработчиков проекта АС

и РУ в соответствии с проектом АС и ООБ АС.

6.10 Порядок согласования (АС, организация-разработчик

(изготовитель), другие организации (при необходимости), научный руководитель

эксплуатации АС Концерна, Департамент по техническому обслуживанию, ремонту и

монтажу АЭС), утверждения и ввода в действие ТУ на ремонт, технологической

документации, регламентов ТОиР оборудования должен соответствовать требованиям СТО

1.1.1.01.003.1075, СТО 1.1.1.01.003.1074, СТО

1.1.1.01.003.1073.

6.11 На АС должно быть определено подразделение,

ответственное за:

— обеспечение работ по ТОиР ремонтной документацией;

— учет имеющейся ремонтной документации;

— направление ремонтной документации, разработанной АС в

ДТОР для ввода в действие и размещения в АСУТД;

— актуализацию действующей ремонтной документации,

разрабатываемой по заказу АС или самой АС.

В случае отсутствия ремонтной документации АС должна принять

следующие меры:

— выполнить анализ имеющейся ремонтной документации в АСУТД

Концерна;

— обеспечить разработку ведомостей контрольных операций и

карт измерений до разработки документации, согласно п. 6.4;

— направить потребность в недостающей ремонтной документации

в ДТОР для включения в [6а] с

указанием ответственного за разработку.

(Новая редакция. Изм. № 3)

6.12 Требования о предоставлении ремонтной документации и

порядке ее согласования необходимо включать в технические требования,

технические задания заказчика (ЦА, филиалов Концерна и других организаций) при

проведении конкурсных процедур на поставку на АС нового или восстановленного

оборудования (элементов, систем).

6.13 В соответствии с НП-089

ремонтные работы с применением сварки должны проводить по технологии,

разработанной и утвержденной эксплуатирующей организацией и согласованной с

разработчиками проектов АЭУ (РУ) и головной материаловедческой организацией.

7

Контроль технического состояния

7.1 Контроль технического состояния систем и оборудования,

осуществляемый при эксплуатации в соответствии с требованиями СТО

1.1.1.01.0678, должен обеспечить своевременное выявление признаков его

ухудшения и подготовку решений о мероприятиях, необходимых для поддержания

работоспособности систем АС, включая вывод оборудования в неплановый ремонт во

избежание его отказа.

Общие признаки удовлетворительной организации контроля

технического состояния систем и оборудования на АС приведены в приложении А.

7.2 Контроль и поддержание работоспособности оборудования,

находящегося в работе, осуществляет оперативный персонал. При этом контроль

выполняют ежесменно или периодически в соответствии с требованиями СТО

1.1.1.01.0678.

7.3 Контроль технического состояния систем и оборудования

включает:

а) систематический анализ данных эксплуатации, включая

данные встроенных систем диагностирования, о техническом состоянии систем и

входящего в них оборудования;

б) плановые работы по ТО оборудования — проверки (испытания)

систем на работоспособность, контроль их технического состояния с применением

внешних средств диагностирования, контроль металла и сварных соединений,

включая, при необходимости, частичную разборку оборудования;

в) разборку и дефектацию оборудования при ремонте в

соответствии с установленным регламентом;

г) проверку (испытания) систем и оборудования после ТО (ремонта).

7.4 Специалисты по системам, осуществляют анализ данных о

техническом состоянии оборудования и взаимодействуют с:

а) оперативным персоналом;

б) специалистами по ремонту групп однотипного оборудования в

подразделениях-исполнителях работ по ремонту;

в) специалистами подразделений соответствующей специализации

или персоналом специализированных организаций, привлекаемых к исполнению работ

по ремонту.

7.5 При обнаружении признаков ухудшения технического

состояния оборудования оперативный персонал фиксирует этот факт в журнале

дефектов оборудования для принятия мер по восстановлению его работоспособности.

Журнал дефектов оборудования допускается вести в электронном

виде.

Заместитель начальника подразделения-владельца устанавливает

сроки ремонта оборудования и ответственного исполнителя.

7.6 При отказе оборудования или выводе его из работы

оперативным персоналом по соответствующим признакам нарушения эксплуатационных

пределов или установленных организациями-разработчиками (изготовителями)

параметров подразделение-владелец организует с привлечением

подразделений-исполнителей ремонта или подрядных организаций выполнение на

отказавшем оборудовании работ по выявлению причин и объёма его повреждений.

Неплановый ремонт оборудования для восстановления работоспособности

организуют по результатам выяснения причин нарушения его нормальной работы.

7.7 При отказах или выявлении ухудшения технического

состояния оборудования по данным регламентных проверок (испытаний),

технического диагностирования, признакам нарушения пределов, указанных в

нормативной, конструкторской или ремонтной документации, проводится неплановый

ремонт в целях восстановления работоспособности оборудования.

Данные об отказах или выявленным ухудшениям технического

состояния оборудования фиксируют в журнале дефектов.

8

Планирование ремонта

8.1 Работы по ремонту оборудования выполняют по плану.

Планирование ремонта подразделяют на годовое и перспективное

(на десятилетний период).

8.2 В связи с неравномерностью объёма ремонта по годам

ремонтного цикла основных установок энергоблока и в течение календарного года в

целях обеспечения необходимой подготовки работ и рациональной их организации

атомная станция разрабатывает плановые документы ремонта, перечень которых

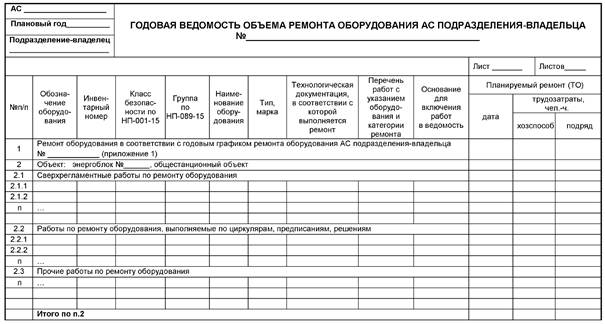

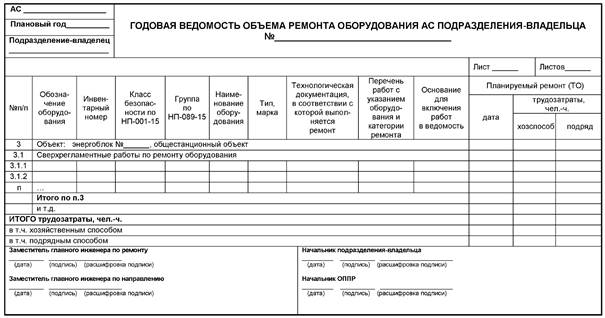

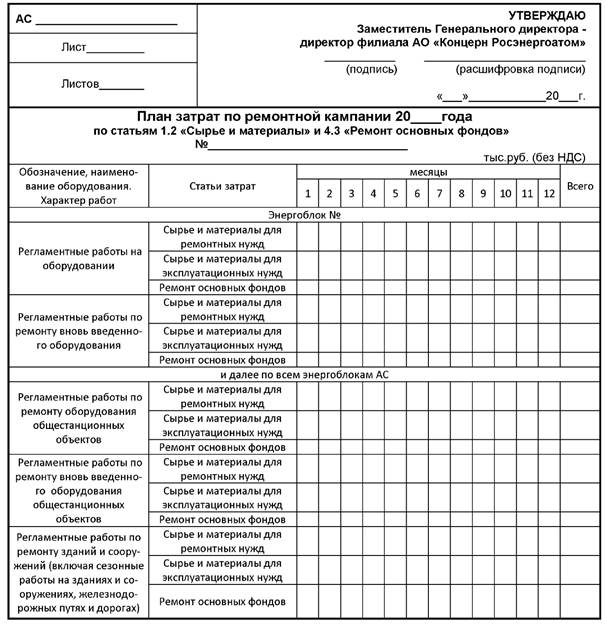

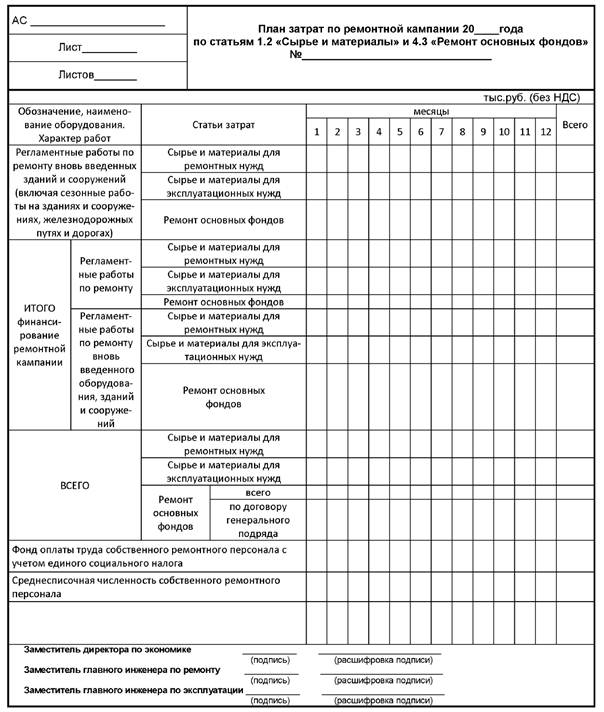

приведен в таблице 8.1.

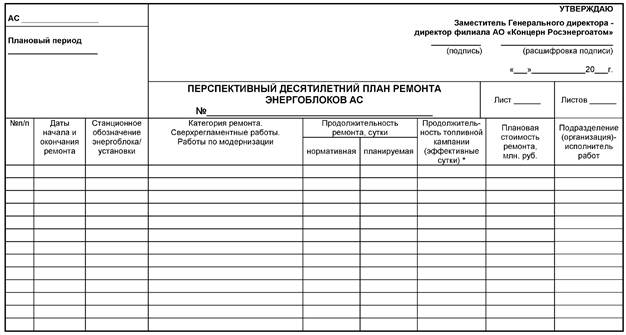

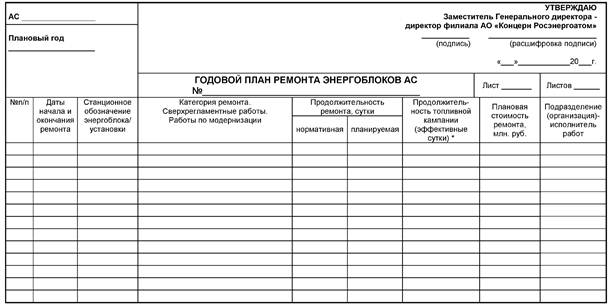

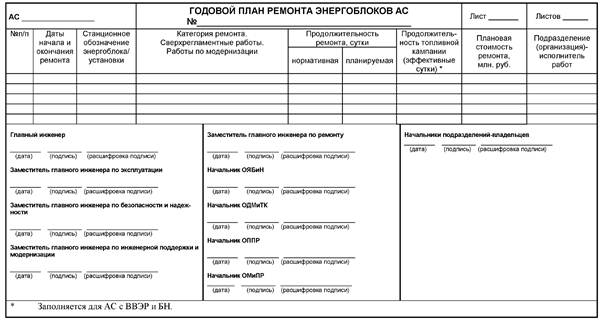

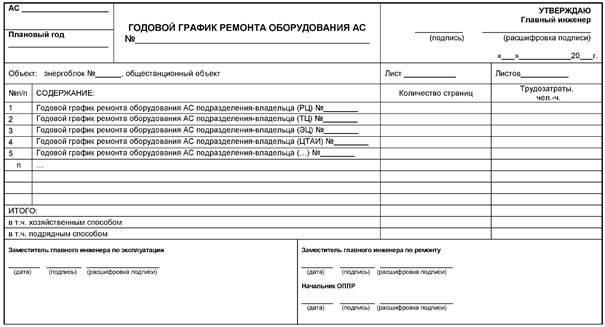

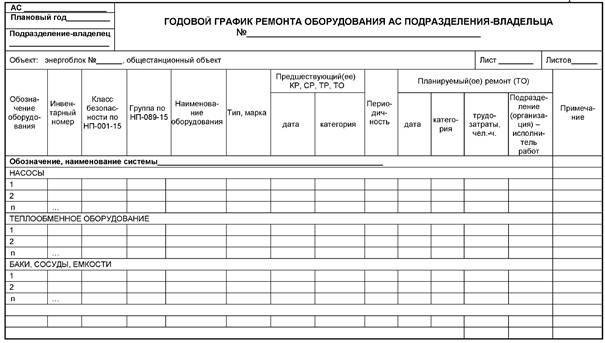

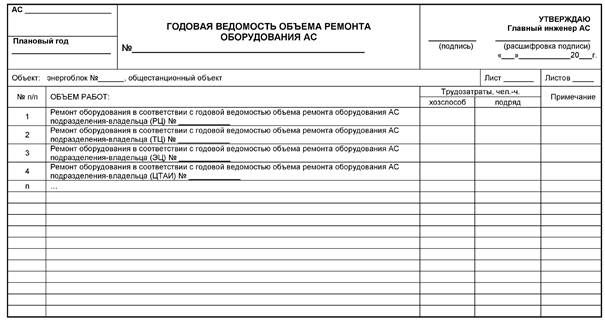

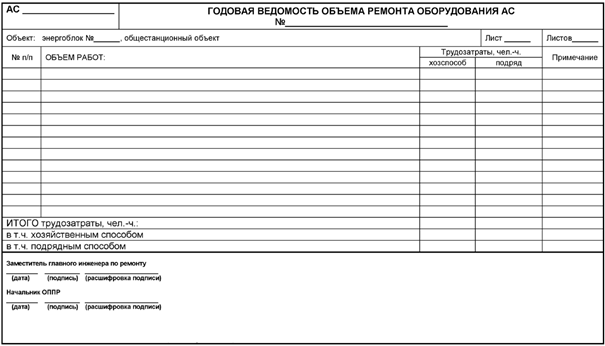

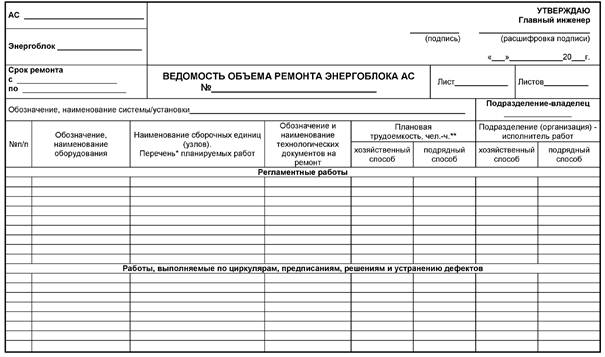

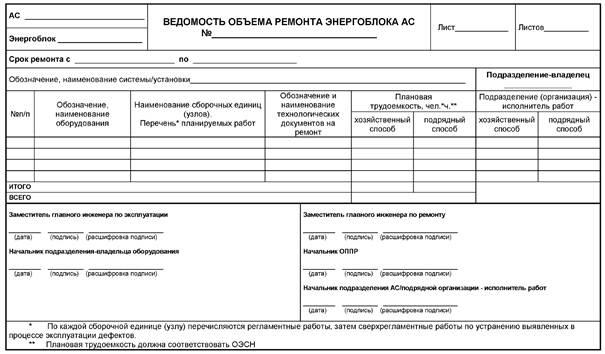

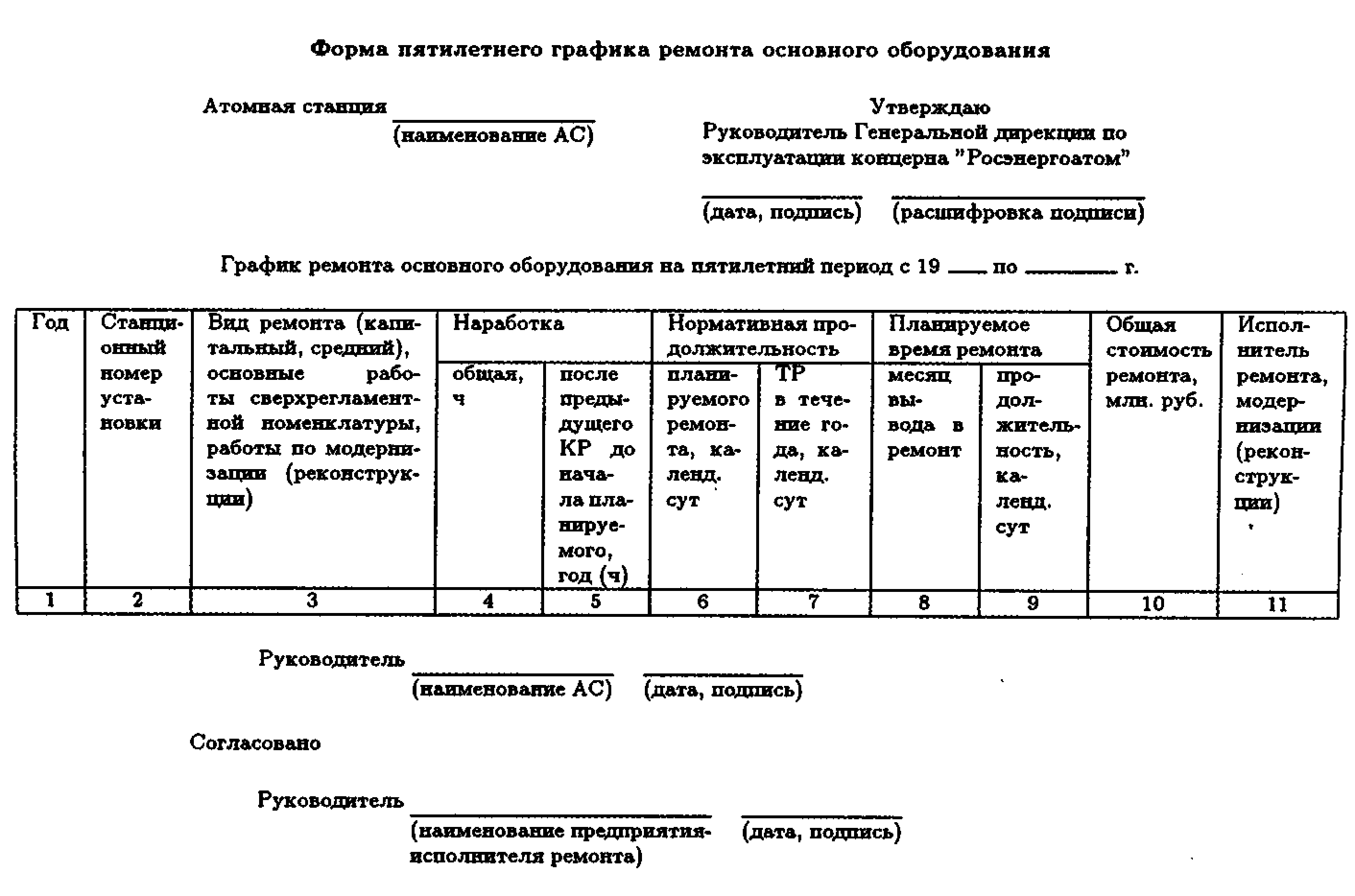

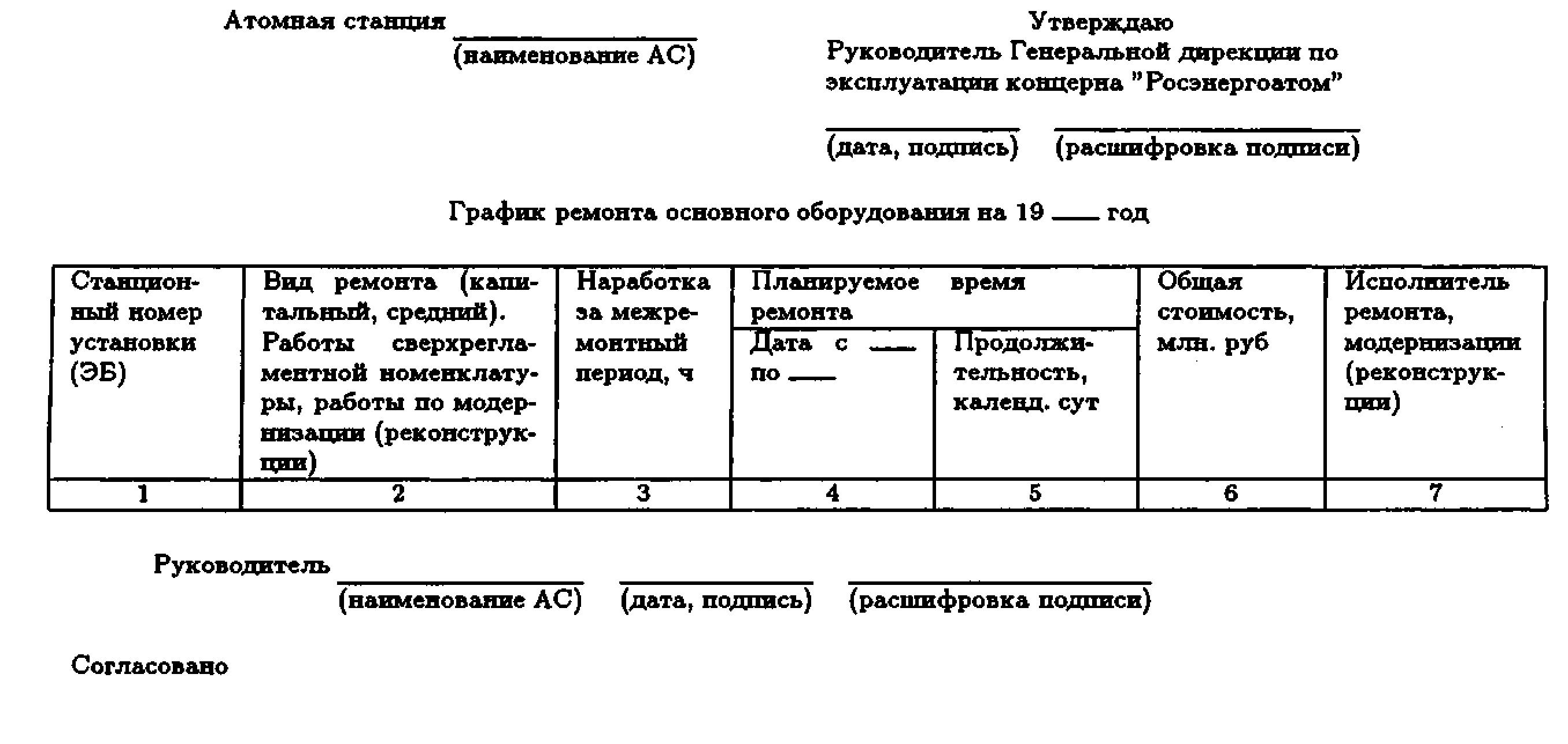

Таблица

8.1 — Перечень плановых документов ремонта и сроки их разработки атомными

станциями

|

Документ, |

Срок |

|

1 Перспективный десятилетний план |