30 декабря 1922 года четыре

советские республики — Россия, Украина, Белоруссия и Закавказская Федерация —

подписали декларацию об образовании СССР. Союз стал государством нового типа —

федерацией, — в котором право выхода сочеталось с практиками унитарного

государства, покоившегося на фундаменте партийного руководства. Об особенностях

советского государства HSE Daily побеседовало с заместителем руководителя

департамента политики и управления факультета социальных наук ВШЭ профессором

Игорем Орловым.

— Можно ли назвать создание СССР

новеллой в сфере государственного строительства того времени?

— С одной стороны, в мире к началу ХХ века уже имелся опыт

практического федерализма: Речь Посполитая (1569–1795 гг.), Великая Колумбия

(1819–1831 гг.), Соединенные Провинции Центральной Америки (1823–1838 гг.),

Республика Новая Гранада (1855–1886 гг.), Федеративная Республика Испания

(1873–1874 гг.) и др.

Игорь Орлов, фото: Высшая школа экономики

С другой стороны, то, что создавалось на 1/6 части суши, с

трудом вписывалось в формат классического федерализма, где нет места

государственному суверенитету, праву сецессии (выхода) и возможности

самостоятельного международного представительства. Сегодня такая модель

именуется мягкой федерацией, единственной представительницей которой является

Эфиопия. В силу вышесказанного мы можем считать советский проект настоящей

правовой новеллой.

— СССР был полноценной федерацией

или это было централизованное государство, построенное на фундаменте партийной

иерархии?

— Споры о природе советского федерализма не затихают до

настоящего времени. На одном полюсе — сторонники мягкого федерализма, на другом

— жесткого унитаризма. Я полагаю, что истина лежит посередине: наличие ряда

формальных признаков федерализма при реальном унитаризме, ядром которого была

компартия. Так, согласно Конституции СССР, принятой II съездом Советов СССР в

январе 1924 года, был создан двухпалатный ЦИК взамен однопалатного,

образованного на I съезде Советов. Были определены и основные принципы

федеративного устройства СССР: социалистическая федерация на основе советов при

руководящей роли компартии; построение федерации по национальному признаку;

равенство всех субъектов федерации; принцип добровольности вхождения республик

в состав федерации; строительство федерации на принципах демократического

централизма, предусматривавшего неукоснительное выполнение указаний центра. Но

на практике получилась реализация сталинского плана автономизации в отношениях

между центром и периферией.

— Право республик на выход из СССР

было декларативным или действительно такая возможность предполагалась?

— Право республик было скорее декларативным. Основной закон

СССР провозглашал за республиками право на выход из союзного государства, но

механизм реализации данного права не был четко проработан. В тексте Конституции

было лишь отмечено, что для выхода из Союза требовалось согласие всех

республик. Лишь в 1990 году были созданы конституционные механизмы для

осуществления права сецессии. Итог нам известен.

— Какие риски для функционирования

государства создавала модель 1922 года?

— Иногда советский проект называют

«бомбой замедленного действия», так как он создал по крайней мере четыре

«имперские ловушки»: введение в российское пространство значительных фрагментов

других культур; создание в лице национальных кадров питательного бульона для национализма;

разрыв между индустриальным северо-западом страны и традиционным юго-востоком;

унификация и русификация, создавшие почву для антирусских настроений. Субъектом

федерации являлся класс, а Союз ССР представлял собой федерацию народов, а не

территорий. А от попыток создания во второй половине 1920-х годов больших

краев, объединенных по территориально-хозяйственному принципу, вскоре

отказались.

Степан Дудник. Подписание договора об образовании СССР

При этом на практике сложилась иерархия народов: из более

чем 130 национальностей, населявших СССР, 80 не получили национальных

образований. Чуть более 1 млн эстонцев имели союзную государственность, для

более чем 6 млн татар была выделена автономия, а более 1 млн поляков вообще не

получили национальных образований.

— Предложенный Сталиным вариант

автономизации изменил ситуацию?

— Сразу уточним, что для Ленина и Сталина (как и для

классиков марксизма) федерация представляла собой лишь временную форму

организации советской власти. Ленин был противником федеративного устройства

государства на том основании, что федерация разобщает трудящихся и ведет к

децентрализации госуправления. Национальное определение не было самоцелью, а

было инструментом социального переворота. Характерно, что во всех советских

конституциях термин «федерация» подменен понятием «союзное государство», что

позволяло закамуфлировать специфические черты советского федерализма и прежде

всего руководящую роль компартии. Однако эта стратегия рождала разную тактику.

Созданная в августе 1922 года для разработки плана

объединения советских республик специальная комиссия во главе с Куйбышевым

пришла к выводу о необходимости создания союза путем включения советских

республик в состав РСФСР на правах автономий. В основу этих решений был положен

план автономизации Сталина, выступавшего за распространение компетенции

центральных правительственных органов РСФСР на другие республики. Ленинский

федеративный план с элементами конфедерации был заточен под мировую революцию с

ее идеей создания всемирной федерации. Одновременно решалась задача удержания

народов бывшей Российской империи в составе советского государства. Но в

условиях «внешнеполитического нэпа» и отсутствия реальных перспектив для

мировой революции сталинский проект был прагматичным и вполне укладывался в

рамки «строительства социализма в одной стране».

— Насколько сталинская модель

повлияла в 1930-е годы на государственное строительство в СССР? Можно ли

говорить, что она стала превалирующей, а ленинская — скорее декларативной?

— Да, несомненно. В 1930-х годах унитаризм стал брать верх

над федеративным устройством. Во-первых, в союзных республиках были учреждены

должности вторых секретарей республиканских парторганизаций и первых

заместителей глав правительств, на которые, как правило, утверждались

представители центра. Во-вторых, был сделан акцент на развитие «национальной по

форме и социалистической по содержанию» культуры. В-третьих, руководство страны

обозначило курс на языковую консолидацию народов СССР на основе русской

доминанты: русский язык стал обязательным предметом в школах национальных республик.

В-четвертых, был существенно понижен статус автономных республик. Если ранее в

состав Совета Национальностей выдвигалось одинаковое число депутатов от союзных

и автономных республик, то по Конституции 1936 года в Совет Национальностей

избиралось 32 депутата от союзной республики и 11 — от автономной. В-пятых,

изменилась процедура вхождения союзных республик в состав СССР: вступление в

Союз теперь оформлялось Указом Президиума Верховного Совета СССР. Советские

конституционные тексты были построены по одному шаблону, в силу чего члены

советской федерации имели однородное политическое устройство. Федерализм в

условиях реализации решений, принимаемых и осуществляемых единым центром, был

сведен к учету «местной и национальной специфики». А в годы Великой Отечественной

войны Советский Союз практически стал унитарным государством. Заметим, что

Сталин в дипломатической переписке все чаще стал употреблять слово «Россия»

вместо «СССР».

Фото: pastvu.com

— Учитывался ли и в какой степени

опыт СССР в формировании других государств?

– Неправильно говорить об абсолютной бесполезности

советского опыта долговременного сосуществования в рамках единого государства

большого числа народов и территорий. В разной степени этот опыт учли при

создании государств соцлагеря (Югославии в 1945–1992 годах и Чехословакии в

1968–1990 годах) и в странах т.н. социалистической ориентации (в Объединенной

Арабской Республике в 1958–1971 годах и Демократической Республике Конго в

1960–1971 годах).

— В какой степени возможность выхода

из Союза повлияла на его распад в 1991 году? Или это произошло бы явочным

порядком, без наличия соответствующей статьи Конституции?

— Конечно, распад СССР определялся комплексом внутренних и

внешних причин, но национальные и федеративные отношения (спаянные воедино

из-за специфичности советской федерации) сыграли в крушении союзного

государства одну из важных ролей. При этом не нужно думать, что проблемы в этой

сфере были неожиданностью для советского руководства второй половины 1980-х

годов. Эти процессы нарастали на протяжении 2-й половины ХХ столетия. Демонтаж

сталинской модели союзного государства Никитой Хрущевым запустил центробежные

тенденции. Переход от отраслевого (вертикального) к территориальному

(горизонтальному) управлению привел к ликвидации части союзных министерств.

Союзным республикам на время передали функции упраздненных министерств юстиции

и внутренних дел СССР, вопросы устройства судов, разработку гражданского

уголовного и процессуального кодексов, внутреннее

административно-территориальное устройство и т.п. Это способствовало

формированию в национальных республиках новых элит из титульных наций.

Сменивший Хрущева на посту генсека Леонид Брежнев в 1971

году на XXIV съезде КПСС заявил о завершении формирования новой исторической

общности людей — советского народа, несмотря на то что доля населения,

владевшего русским языком (языком межнационального общения), в ряде республик

(республики Закавказья и Эстония) не превышала трети или даже меньше

(Узбекистан, Таджикистан и Туркмения). Отчасти это объяснимо тем, что во всех

советских конституциях отсутствовала статья о государственном языке. Высшие

органы союзных республик получили право вносить законопроекты в законодательные

органы СССР. Увеличилось и представительство союзных республик в Совете

Национальностей Верховного Совета. Ситуация усугубилась избранием руководителей

некоторых республик (Казахстан, Грузия, Азербайджан, Узбекистан) членами и

кандидатами в члены Политбюро ЦК КПСС. В этих «неприкосновенных» союзных

республиках ускорился процесс оформления этнократических режимов.

В годы перестройки пусковым механизмом развала СССР стала

ликвидация на III съезде народных депутатов (март 1990 года) монополии КПСС как

ядра политической системы советского общества и принятие XXVIII съездом партии

в июле 1990 года новой редакции партийного устава, узаконившей федеративное

устройство КПСС. Вскоре по примеру Михаила Горбачева большинство первых

секретарей ЦК самостоятельных компартий союзных республик обрело статус

президентов. При слабом федеральном центре судьба Союза была предрешена.

Беседовал: Павел Аптекарь

1 сентября 1917 года Россия была объявлена

__________ были исполнительными органами советов всех уровней

В 1653 году в состав Российского государства были приняты

В 1879 году «Земля и воля» разделилась на «__________» и «__________»

В 1904-1908гг. в промышленности доминирующее положение заняли монопольные объединения под названием «__________»

В 1934 году из состава Лиги Наций были исключены

В августе 1922 года под руководством И.В. Сталина был разработан проект включения советских республик в состав Советской России, или план

В связи с введением опричнины государство Русское разделилось на

В состав Российского парламента входят

Военное дело при Иване Грозном было подвергнуто изменениям, были созданы так называемые приказы

Враждовавшие между собой племена ильменских словен, кривичей и чудь для наведения порядка пригласили варяжского князя

Временное осуществление полномочий главы государства группой лиц или единолично при малолетстве монарха, болезни, отсутствии монарха называется

Галицко-Волынское княжество поддерживало наиболее тесные политические и экономические связи с

Генеральный штаб Германии утвердил и разработал план молниеносной войны против СССР под названием план «_________»

Главными идеологами народничества были

Государственная власть, осуществляющая полный контроль над всеми сторонами жизни общества при авторитарном режиме руководства, называется

Двумя условиями Брестского мира были

Захват территории другого государства вопреки воле его населения называется

Идейный борец против существовавших в СССР порядков назывался

Из перечисленных партий начала XX века две относятся к революционным

Историки выделяют следующие события, повлиявшие на формирование политики Петра I

К концу 30-х годов XIX в. в русском обществе сформировались идеологии

Князю в Новгородской боярской республике запрещалось

На X Съезде Российской коммунистической партии был принят новый курс под названием _______ (ответ – аббревиатура)

На встрече в Беловежской пуще приняли решение о разрушении Советского Союза главы государств

Натуральный или денежный побор с населения называется

Обращение государством церковной собственности в светскую называется

Общественное признание или подтверждение законности какого-либо действия, права или полномочия называется

Обязательная сдача крестьянами государству по твердым ценам всех излишков хлеба и других продуктов называлась

Первым Президентом РФ стал (укажите фамилию)

При выборе пути индустриального развития существовали две альтернативы: «__________» и «__________»

При Петре I был создан первый музей под названием «______________»

Приватизационные чеки в народе получили название «_________»

Приказ № 227 «Ни шагу назад!» предусматривал создание

Раскол в церкви привел к организации церкви

Расположите важнейшие события правления Николая I в правильной последовательности

Расположите вооруженные конфликты 1920-х – 1930-х гг. в хронологической последовательности

Расселение славян происходило в VI-VIII вв. по трем направлениям:

Свободные крестьяне в Киевской Руси назывались

Согласно «Русской правде» тяжкими преступлениями, за которые предусматривались конфискация имущества, изгнание из общины или лишение свободы, объявлялись

Согласно «Табели о рангах» чины разделялись на

Соотнесите дату и произошедшее событие

Соотнесите дату и произошедшее событие

Соотнесите дату и произошедшее событие

Соотнесите дату и произошедшее событие

Соотнесите даты внешней политики и произошедшие события

Соотнесите даты войны с Турцией и произошедшие события

Соотнесите даты Гражданской войны в России и произошедшие события

Соотнесите даты реформ при Александре II и произошедшие события

Соотнесите даты Северной войны и произошедшие события

Судебными органами, рассматривавшими в годы войны все преступления, совершенные военнослужащими, были военные

Тяжелое ружье с фитильным замком, состоявшее на вооружении стрельцов, — это

Укажите правильную хронологическую последовательность важнейших событий в правление Ивана III

Укажите правильную хронологическую последовательность событий

Укажите правильную хронологическую последовательность событий Смутного времени

Укажите соответствие даты и события периода «оттепели»

Укажите соответствие между экономическим преобразованием 1992-2006 гг. и фамилией главы правительства, его проводившего

Укажите хронологическую последовательность правлений императоров эпохи дворцовых переворотов

Укажите хронологическую последовательность событий в царствование Александра I

Участки земли, выделенные из общинной земли в единоличную крестьянскую собственность, назывались

100 лет тому назад на политической карте мира появилось новое образование, которому было суждено сыграть одну из ключевых ролей в судьбах ХХ века, — СССР. Договор об образовании Союза был подписан 29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, а на следующий день утвержден I Всесоюзным съездом Советов. В день столетия ушедшей сверхдержавы «Известия» вспоминают, как это было.

Шестая часть суши

К 1922 году на огромной территории бывшей Российской империи образовалось несколько независимых советских республик — кроме РСФСР это Украинская ССР, Белорусская ССР и ЗСФСР (Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика — объединение Армении, Грузии и Азербайджана). На Востоке возникли две народные советские республики — Хорезмская и Бухарская. Во время Гражданской войны все они были союзниками, все выступали против белых армий и собственных националистов и с помощью Москвы боролись с внутренней контрреволюцией.

Вступление конных частей Красной армии в Казань. 1918 год.

Фото: РИА Новости

Идея большого государства возникла на волне победы Красной армии в Гражданской войне, когда казалось, что действительно «нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики». Москва чувствовала в себе силы, чтобы объединить шестую часть обитаемой суши и почти всю территорию бывшей Российской империи.

В военном отношении все новые государства признавали гегемонию РСФСР. Но в 1922 году республики, объединенные авторитетом российских большевиков, начинали вести и общую внешнюю политику. В феврале их эмиссары подписали соглашение о передаче своего представительства РСФСР на международной конференции, посвященной экономическим и финансовым вопросам, которая проводилась в итальянской Генуе. Стало ясно, что необходимо более тесное объединение — и административное, и экономическое. Выжить поодиночке было труднее.

Спор об автономизации

До 1917 года и в первые годы после революции большевики, включая их вождя, видели социалистическую Россию унитарной. Для областей с особым национальным составом предлагались варианты культурной автономии. Но реальность внесла коррективы в этот план. Приходилось считаться с тем, что за несколько лет хаоса в Киеве, Тифлисе, Минске обозначилось стремление к суверенитету, полное уничтожение которого местное население восприняло бы как агрессию.

С августа 1922 года начала работать специальная комиссия, которая должна была определить общее будущее еще разобщенных советских республик. Председательствовал Иосиф Сталин — нарком по делам национальностей и генеральный секретарь ЦК РКП(б). Именно он был инициатором объединения советских республик в единое государство.

План, разработанный под руководством Сталина, предполагал вступление независимых советских республик в состав РСФСР на правах автономий. Сталинский проект поддержали далеко не все. Например, председатель Совнаркома Украины Христиан Раковский (кстати, этнический болгарин, родившийся на Балканах, под Сливеном) писал: «Формальное упразднение независимых республик явится источником затруднений как за границей, так и внутри Федерации». Не согласились с таким ущемлением «самостийных» прав и на Украине, и в Белоруссии, и в Грузии. Но главное, что противником автономизации оказался Владимир Ленин — председатель Совнаркома РСФСР и признанный лидер большевистской партии. Он принялся корректировать Сталина — и в письмах, и во время личной встречи.

Фото: TASS/ASSOCIATED PRESS

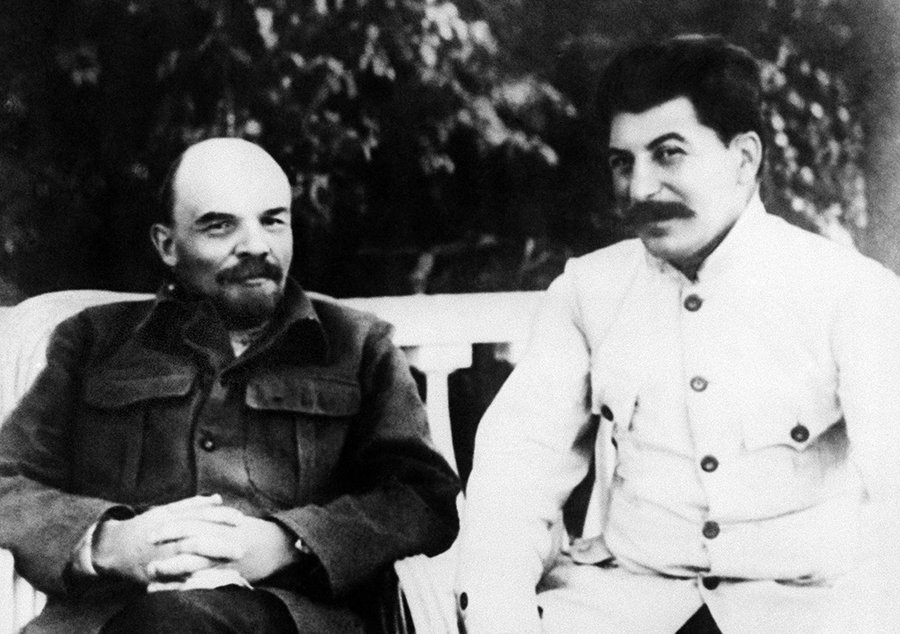

Ленин и Сталин

Ленин предлагал создать «новый уровень» федерации, в котором РСФСР будет формально иметь равные права с украинскими, белорусскими и другими товарищами, имевшими к 1922 году независимый статус. Возникло и первое название будущего государства — Союз Советских Республик Европы и Азии.

Ленин категорично выступал за национально-территориальный принцип формирования республик, как автономных внутри РСФСР, так и будущих союзных. Несмотря на скверное самочувствие, в этом вопросе он оставался непреклонным — и Сталину приходилось сдавать позицию за позицией.

Границы между республиками «нарезались» порой произвольно. Судьбу спорных территорий Ленин старался решать как можно быстрее, чтобы хотя бы на время прекратить распри. Марксист, веривший в постепенное отмирание государства, он считал эти игры тактическим компромиссом перед национальным самосознанием. Главным для него было другое: партийная дисциплина, которая станет стержнем Союза, и опора на пролетариат, который, как считалось, един, независимо от кордонов и старорежимных предрассудков.

Советский Союз многие большевики ленинского поколения считали «рубашкой на вырост». Они надеялись, что не за горами новые пролетарские революции и на Западе, и на Востоке. СССР воспринимался как модель будущего всемирного интернационала. И новые советские республики будут постепенно присоединяться к Москве. Германская, Венгерская, а не исключено, что и Китайская — и так далее. Любопытно, что после 1945 года, когда в Восточной Европе и в Азии появится целый ряд «социалистических стран», Сталин не вспомнит об этой идее и присоединять их к Союзу не станет. Не присоединили к СССР и Монголию, хотя политические предпосылки для такого шага имелись с 1924 года — и жители этой дальневосточной страны вряд ли восприняли бы присоединение к большому соседу негативно.

Фото: РИА Новости

Григорий (Серго) Орджоникидзе

Очень показателен скандал, разразившийся 20 октября 1922-го между Серго Орджоникидзе и группой грузинских коммунистов, которых он саркастически именовал «социал-духанщиками». Серго отстаивал сталинскую автономизацию, его противники ратовали за более широкие права для республик. Когда один из них — Акакий Кобахидзе — назвал Орджоникидзе сталинским ишаком, да еще и упрекнул в барстве, тот не сдержался и ударил обидчика. По жалобе грузинских товарищей этот инцидент расследовала комиссия во главе с Феликсом Дзержинским, который неожиданно для Ленина поддержал позицию Серго. Вождя это привело в ярость. Ленин обвинил в великодержавном шовинизме и Серго, и Сталина, и Железного Феликса и потребовал «примерно наказать тов. Орджоникидзе» — как «великорусского держиморду». Зацепившись за этот конфликт, Ленин гроссмейстерски выполнил свою задачу: идея централизованного Советского государства оказалась скомпрометированной.

Овации в Большом театре

18 ноября в «Правде» вышло программное интервью Сталина, в котором он уточнил свою позицию в компромиссном духе: «упразднение национальных республик явилось бы реакционным абсурдом, требующим упразднения нерусских национальностей, их обрусения, т.е. реакционным донкихотством, вызывающим возражения даже со стороны таких мракобесов русского шовинизма, как черносотенец Шульгин». В итоговой Декларации об образовании СССР за каждой республикой признавалось право о выходе из Союза. Дело сразу сдвинулось с мертвой точки, споры поутихли.

Новый договор об образовании Союза в начале декабря рассматривали в советах Украины, Белоруссии и Закавказья. Все три съезда поддержали идею создания СССР. Последним принял такое решение Х Всероссийский съезд Советов — 30 декабря 1922 года. Всё должно было указывать на то, что это не Россия сколачивает новую империю, а «дети разных народов» стремятся объединиться, чтобы вместе развиваться и строить социализм.

30 декабря 1922 года представители четырех республик в московском Большом театре открыли I Всесоюзный съезд Cоветов. Ленин по болезни на съезде не присутствовал, но его избрали почетным председателем, а с докладом об образовании Союз Советских Социалистических республик выступил Сталин, подчеркнувший, что советская власть «становится серьезной международной силой». Предполагалось, что не за горами и образование новых республик в Средней Азии, в Туркестане, который на первых порах входил в Российскую Федерацию. Представители Бухары и Хорезма, выступившие на съезде, заверили коллег, что народы Средней Азии в скором будущем готовы присоединиться к Союзу.

Съезд, на который собрались 2215 делегатов из четырех республик, утвердил и Декларацию, и Договор об образовании СССР. Гимном Союза стал «Интернационал», а государственным флагом — красное знамя. Герб СССР намекал на всемирное значение Союза — в его центре красовался земной шар. При этом у каждой республики имелась и собственная символика — гимн, флаг и герб.

Фото: Global Look Press/Viktor Chernov

Без международного резонанса провозглашение нового государства не прозвучало бы так ярко. От имени Коминтерна съезд на чистом французском языке приветствовал болгарский революционер Васил Коларов, утверждавший, что в этот день впервые в истории «массы многочисленных народов, обитающих на такой большой территории, осуществляют право свободно располагать сами собой, обладая высшей властью и провозглашая безусловное право выходить из союза в любое время, если их высший интерес укажет на это».

Съезд избрал первый орган власти СССР — союзный Центральный исполнительный комитет, в который вошли по пять человек от каждой республики. Финальная речь Михаила Калинина потонула в овациях. Все понимали, что накануне нового 1923 года в истории народов, вошедших в СССР, открылась новая глава. С этого дня и началась история новой страны, которую со временем стали называть одной из двух сверхдержав ХХ века.

«Великие Штаты ССР»

Проект Советского Союза был смелым экспериментом. Большевики считали себя строителями нового мира и, конечно, не боялись создавать нечто небывалое. Но имели значение и аналоги. Самый очевидный из них — Соединенные Штаты Америки. Недаром Сергей Есенин называл свою страну великими штатами СССР. Сравнивали новую страну и с Великобританией.

Но не будем забывать и о Российской империи, которую тоже трудно было назвать абсолютно унитарным государством. Достаточно вспомнить титул самодержца — он и царь Казанский, и царь Астраханский, и царь Польский, и царь Сибирский, и царь Херсонеса Таврического, и царь Грузинский. И Финляндия, например, даже на Олимпийских играл и чемпионатах мира по фигурному катанию, борьбе и конькобежному спорту выступала под своим флагом, отдельно от Российской империи. Особое положение в империи сохраняли Хивинское ханство и Бухарский эмират — вассалы Петербурга с широкой автономией. Статусную разнородность частей большого государства СССР во многом унаследовал именно от империи, которую после февраля 1917 года официально принято было считать «тюрьмой народов». Но — на основе национального самоопределения.

Структура СССР отличалась сложностью. На верхнем уровне — союзные республики, которых изначально было четыре, к 1940 году стало 16, а в 1956, когда Карело-Финская ССР стала автономией в составе Российской Федерации, осталось 15. Вторая ступень — автономные республики, среди которых выделялись такие крупные и многонаселенные, как Татарская ССР. Третий уровень, означавший еще меньше самостоятельности, — это автономные области и автономные округа. Они входили в составы краев, которые формировались не на национальной основе. В то же время все народы страны имели равные права, это считалось непреложным принципом.

Признаемся, что эту запутанную иерархию субъектов Союза в СССР мало кто знал назубок. Возможно, потому, что, несмотря на внешнюю лоскутную разнородность, внутренне страна оставалась спаянной. Единая армия, внешняя политика, спецслужбы, правящая партия, которая курировала все вопросы «от Москвы до самых до окраин», — всё это напоминало скорее унитарное государство. Объединяло и решение общих производственных задач. На «стройках века», как правило, трудились представители всех республик. Важную роль в консолидации СССР сыграл и русский язык, ставший благодаря развитой системе образования «средством культурного взаимообогащения всех народов» страны. Москва поддерживала национальные языки коренных народов СССР. Создавались алфавиты, лингвистические школы, изучался фольклор. Издание книг и прессы на различных «коренных» языках тоже считалось задачей многонационального советского государства. Но в то же время повсюду развернулось обучение русскому. И благодаря школе и радио к началу Великой Отечественной войны знать его на окраинах бывшей империи стали гораздо лучше, чем до 1922 года.

Автомобили «Чайка»

Фото: ИЗВЕСТИЯ

В 1970-е в Советском Союзе много говорили о том, что «в нашей стране возникла новая историческая общность — советский народ». Это не было преувеличением. Речь не шла о стирании границ между представителями разных народов, но наднациональная идентичность действительно сформировалась. Сработало сразу несколько факторов: схожий образ жизни, стиль воспитания, общая идеология и массовая культура…

Модель СССР оказалась устойчивой и удачной для того, чтобы сгладить межнациональные и даже межцивилизационные противоречия. Советский Союз выдержал испытание Второй мировой войной и, несмотря на неизбежные противоречия, стал только крепче в послевоенные годы, когда республики — все вместе — преодолевали разруху и строили «социализм как реальность». Но потом началось время противоречий и радикальных реформ, которые оказались несовместимыми с советской системой. Роковым стало и право республик на выход из Союза, о котором десятилетиями никто не вспоминал. Им воспользовались в кризисном 1991-м.

По меркам истории СССР просуществовал недолго: 69 лет. Но вычеркнуть его из истории невозможно. Во-первых, СССР в известной степени остается образцом для нескольких государств на Земле, включая Китайскую Народную Республику. Во-вторых, роль Советского Союза во Второй мировой войне еще много лет во многом будет определять судьбу человечества. Советскую символику до сих пор можно увидеть и на антарктическом полюсе недоступности, и в океанских глубинах, и в космосе. Кроме того, ностальгия по советским временам даже сегодня, через 31 год после распада Союза, многое определяет на пространстве бывшего СССР. И с этим нельзя не считаться.

Автор — заместитель главного редактора журнала «Историк»

К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. В марте 1922 года возникла Закавказская Советская Федеративная Социалистическая Республика, в состав которой вошли Грузия, Армения и Азербайджан. Их взаимодействие друг с другом определялось специальными договорами, предусматривавшими совместные меры по созданию единых вооруженных сил, денежной системы, внешней и внутренней политики, включая образование, делопроизводство, суд.

«Декларация прав народов России», принятая в 1917 году, гарантировала «равенство и суверенность народов», их право на «свободное самоопределение вплоть до отделения и образования самостоятельного государства». Тогда, в условиях распада Российской империи и стремления наций к самоопределению, большевики не рискнули реализовать план «единой интернациональной республики».

«Для нас важно не то, где проходит государственная граница, — говорил Ленин, — а то, чтобы сохранялся союз между трудящимися всех наций для борьбы с буржуазией каких угодно наций».

Предпосылками создания единого государства послужило нахождение у власти большевиков и схожесть государственного устройства, а также общие экономические связи и перспективы появления единой системы внешней безопасности.

В августе 1922 года Политбюро ЦК РКП(б) создало комиссию для рассмотрения вопроса о взаимодействиях РСФСР и других советских республик. Решающую роль в ней играл Сталин, который был тогда наркомом по делам национальностей, а с апреля 1922 года — генсеком ЦК РКП(б). Он разработал проект резолюции комиссии «О взаимоотношениях РСФСР с независимыми республиками», первым пунктом которого значилось: «Признать целесообразным формальное вступление независимых Советских республик: Украины, Белоруссии, Азербайджана, Грузии и Армении в состав РСФСР, оставив вопрос о Бухаре, Хорезме и ДВР открытым и ограничившись принятием договоров с ними по таможенному делу, внешней торговле, иностранным и военным делам и прочее».

В партийных кругах проект Сталина был воспринят неоднозначно.

Осенью 1922 года с ним ознакомился Ленин и предложил взамен другую форму государственного объединения — образование нового союзного государства как федерации равноправных республик.

В соответствии с его указаниями пленум ЦК в октябре 1922 года постановил: «Признать необходимым заключение договора между Украиной, Белоруссией, федерацией Закавказских республик и РСФСР об объединении их в Союз Социалистических Советских Республик с оставлением за каждой из них права свободного выхода из состава Союза». Высшим органом нового Союза было предложено считать союзный ВЦИК, а исполнительным — союзный Совнарком.

29 декабря 1922 года на конференции делегаций от съездов Советов четырех республик, РСФСР, УССР, БССР и ЗСФСР, был подписан договор об образовании СССР.

30 декабря 1922 года состоялся I Всесоюзный съезд Советов, где договор был утвержден.

«Со времени образования советских республик государства мира раскололись на два лагеря: лагерь капитализма и лагерь социализма, — говорилось в Декларации об образовании СССР. — Там, в лагере капитализма — национальная вражда и неравенство, колониальное рабство и шовинизм, национальное угнетение и погромы, империалистические зверства и войны.

Здесь, в лагере социализма — взаимное доверие и мир, национальная свобода и равенство, мирное сожительство и братское сотрудничество народов».

Согласно декларации, «в условиях диктатуры пролетариата, сплотившей вокруг себя большинство населения, оказалось возможным уничтожить в корне национальный гнет, создать обстановку взаимного доверия и заложить основы братского сотрудничества народов», «отбить нападения империалистов всего мира, внутренних и внешних» и «успешно ликвидировать гражданскую войну, обеспечить свое существование и приступить к мирному хозяйственному строительству».

В качестве причин, по которым было необходимо образовать единое государство, указывались неустойчивость международного положения, опасность новых нападений и «само строение Советской власти, интернациональной по своей классовой природе».

Также делегаты выразили надежду на то, что новое союзное государство «послужит верным оплотом против мирового капитализма и новым решительным шагом по пути объединения трудящихся всех стран в Мировую Социалистическую Советскую Республику».

Сам договор включал 26 пунктов, которые определяли структуру высших органов власти, регулировали судебную деятельность и вопросы бюджетов республик, устанавливали единое гражданство, символику и столицу СССР. Пункт 26 закреплял право республик на свободный выход из СССР.

В 1924 году с небольшими изменениями договор вошел в первую, а затем и в последующие редакции Конституции СССР.

В 1924 году в СССР вошла Туркменская ССР, в 1925 Узбекская ССР, в 1929 Таджикская ССР. В 1936 году вошла Казахская и Киргизская ССР. В 1940 году к СССР были присоединены Молдавская, Латвийская, Литовская и Эстонская ССР. 31 марта 1940 года была образована Карело-Финская ССР, которая просуществовала до 1956 года, после чего была преобразована в Карельскую АССР.

СССР просуществовал до 26 декабря 1991 года, когда Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования СССР в связи с образованием СНГ.

https://ria.ru/20221230/deklaratsiya-1841834108.html

Декларация об образовании СССР (1922)

Декларация об образовании СССР (1922) — РИА Новости, 30.12.2022

Декларация об образовании СССР (1922)

Договор об образовании Союза ССР – документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырех советских… РИА Новости, 30.12.2022

2022-12-30T02:03

2022-12-30T02:03

2022-12-30T02:03

справки

ссср

владимир ленин (владимир ульянов)

иосиф сталин (джугашвили)

вячеслав молотов

рсфср

/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content

/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834252957_0:838:2048:1990_1920x0_80_0_0_47509d5775212fc0e04fa6a4bdf1e917.jpg

Договор об образовании Союза ССР – документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырех советских социалистических республик: Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Украинской Советской Социалистической Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики. К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Между ними с самого начала существовало тесное сотрудничество, объяснявшееся общностью исторической судьбы. В годы гражданской войны сложился военный и хозяйственный союз, а на момент проведения Генуэзской конференции в 1922 году – и дипломатический. Объединению способствовала также общность цели, поставленной правительствами республик, – построение социализма на территории, находящейся «в капиталистическом окружении». В марте 1922 года Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР объединились в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (в 1936 году была преобразована в Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую советские социалистические республики). В декабре 1922 года первый Закавказский съезд Советов обратился в Президиум ВЦИК с предложением созвать объединенный съезд Советов и обсудить вопрос о создании союза советских республик. Такие же решения приняли Всеукраинский и Всебелорусский съезды Советов.Этим решениям предшествовала острая дискуссия по вопросу о способе вхождения республик в единое союзное государство.Среди целого ряда предложений выделялись два отличных друг от друга плана объединения советских республик.Первый проект «автономизации» представил Иосиф Сталин, бывший тогда наркомом РСФСР по делам национальностей. Этот план предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий. При этом власть Москвы и общероссийское законодательство распространялись бы на новые территории.Основатель Советского социалистического государства в России Владимир Ленин раскритиковал идею Сталина и выступил за равноправные союзные отношения, выдвинув свой «федеративный план». Ленин настаивал на заключении между республиками равноправных договоров с возможностью присоединения к Союзу в будущем некапиталистических стран Европы и Азии. Это предусматривало создание новой Конституции и образование федеративных органов власти с представительством от всех республик.Конституционная комиссия под председательством Вячеслава Молотова, заседавшая 23-24 сентября 1922 года, одобрила разработанный Сталиным план. На следующий день материалы комиссии были отправлены Ленину в Горки, а также всем членам ЦК РКП(б). План «автономизации» предстояло утвердить на пленуме ЦК, который был назначен на 5 октября.Прочитав проект Конституции, Ленин внес несколько правок в проект Конституции, предложив в том числе назвать новое объединение «Союз Советских Республик Европы и Азии». В тот же день он написал членам политбюро записку «Об образовании СССР», в которой выразил мнение, что РСФСР должна признать себя и другие республики равноправными и вступить в союз «вместе и наравне с ними». 5-6 октября 1922 года Пленум ЦК РКП(б) принял в качестве отправного варианта план Владимира Ленина. 30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор. Декларация определяла основные принципы объединения: равноправие и добровольность объединения, право свободного выхода из СССР и право вступления в него других советских социалистических республик.В Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром. В компетенцию союзных органов передавались вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальные сферы оставались в ведении союзных республик. Высшим органом страны объявлялся Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами – Центральный Исполнительный Комитет СССР, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей.В январе 1924 году II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию СССР, в основе которой лежали Декларация и Договор 1922 года. В ней устанавливалось единое союзное гражданство: гражданин каждой республики являлся гражданином СССР.Состав Советского Союза постоянно менялся в результате вступления в его состав других советских республик и изменения административно-территориального деления страны.С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.Несмотря на провозглашенный при образовании СССР федеративный принцип устройства государства, уже в 1930-е годы наблюдалось усиление централизации власти. Со временем все больше функций передавалось из ведения республик в ведение центра, интересы местного населения зачастую игнорировались.К концу 1980-х годов противоречия между центром и союзными республиками привели к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а августовские события 1991 года в Москве ускорили распад Советского Союза.Договор об образовании Союза ССР утратил правовую силу после подписания 21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины Протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанному в числе Беловежских соглашений (1991). В тот же день все участники подписали Декларацию об образовании СНГ.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

ссср

рсфср

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

2022

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/19/1834252957_0:849:2048:2385_1920x0_80_0_0_0b1ef847aec7c7ecdaf8657e7024f3a7.jpg

РИА Новости

internet-group@rian.ru

7 495 645-6601

ФГУП МИА «Россия сегодня»

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/

справки, ссср, владимир ленин (владимир ульянов), иосиф сталин (джугашвили), вячеслав молотов, рсфср

Справки, СССР, Владимир Ленин (Владимир Ульянов), Иосиф Сталин (Джугашвили), Вячеслав Молотов, РСФСР

Договор об образовании Союза ССР – документ, юридически оформивший и закрепивший объединение в одно федеративное союзное государство четырех советских социалистических республик: Российской Советской Федеративной Социалистической Республики (РСФСР), Украинской Советской Социалистической Республики, Белорусской Советской Социалистической Республики и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики.

К 1922 году на территории бывшей Российской империи сложилось шесть республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Азербайджанская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Между ними с самого начала существовало тесное сотрудничество, объяснявшееся общностью исторической судьбы. В годы гражданской войны сложился военный и хозяйственный союз, а на момент проведения Генуэзской конференции в 1922 году – и дипломатический. Объединению способствовала также общность цели, поставленной правительствами республик, – построение социализма на территории, находящейся «в капиталистическом окружении».

В марте 1922 года Азербайджанская, Армянская и Грузинская ССР объединились в Закавказскую Советскую Федеративную Социалистическую Республику (в 1936 году была преобразована в Грузинскую, Азербайджанскую и Армянскую советские социалистические республики).

В декабре 1922 года первый Закавказский съезд Советов обратился в Президиум ВЦИК с предложением созвать объединенный съезд Советов и обсудить вопрос о создании союза советских республик. Такие же решения приняли Всеукраинский и Всебелорусский съезды Советов.

Этим решениям предшествовала острая дискуссия по вопросу о способе вхождения республик в единое союзное государство.

Среди целого ряда предложений выделялись два отличных друг от друга плана объединения советских республик.

Первый проект «автономизации» представил Иосиф Сталин, бывший тогда наркомом РСФСР по делам национальностей. Этот план предусматривал вхождение республик в состав РСФСР на правах автономий. При этом власть Москвы и общероссийское законодательство распространялись бы на новые территории.

Основатель Советского социалистического государства в России Владимир Ленин раскритиковал идею Сталина и выступил за равноправные союзные отношения, выдвинув свой «федеративный план». Ленин настаивал на заключении между республиками равноправных договоров с возможностью присоединения к Союзу в будущем некапиталистических стран Европы и Азии. Это предусматривало создание новой Конституции и образование федеративных органов власти с представительством от всех республик.

Конституционная комиссия под председательством Вячеслава Молотова, заседавшая 23-24 сентября 1922 года, одобрила разработанный Сталиным план. На следующий день материалы комиссии были отправлены Ленину в Горки, а также всем членам ЦК РКП(б). План «автономизации» предстояло утвердить на пленуме ЦК, который был назначен на 5 октября.

Прочитав проект Конституции, Ленин внес несколько правок в проект Конституции, предложив в том числе назвать новое объединение «Союз Советских Республик Европы и Азии». В тот же день он написал членам политбюро записку «Об образовании СССР», в которой выразил мнение, что РСФСР должна признать себя и другие республики равноправными и вступить в союз «вместе и наравне с ними».

5-6 октября 1922 года Пленум ЦК РКП(б) принял в качестве отправного варианта план Владимира Ленина.

30 декабря 1922 года на I Всесоюзном съезде Советов представителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, а также Закавказской федерации были подписаны Декларация об образовании СССР и Союзный Договор.

Декларация определяла основные принципы объединения: равноправие и добровольность объединения, право свободного выхода из СССР и право вступления в него других советских социалистических республик.

В Договоре определялись взаимоотношения между республиками и центром. В компетенцию союзных органов передавались вопросы внешней политики, внешней торговли, финансов, обороны, путей сообщения, связи. Остальные сферы оставались в ведении союзных республик. Высшим органом страны объявлялся Всесоюзный съезд Советов, а в перерывах между его созывами – Центральный Исполнительный Комитет СССР, состоявший из двух палат: Союзного Совета и Совета Национальностей.

В январе 1924 году II Всесоюзный съезд Советов принял первую Конституцию СССР, в основе которой лежали Декларация и Договор 1922 года.

В ней устанавливалось единое союзное гражданство: гражданин каждой республики являлся гражданином СССР.

Состав Советского Союза постоянно менялся в результате вступления в его состав других советских республик и изменения административно-территориального деления страны.

С 1956 по 1991 год в состав СССР входили 15 союзных республик: Российская СФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Узбекская ССР, Казахская ССР, Грузинская ССР, Азербайджанская ССР, Литовская ССР, Молдавская ССР, Латвийская ССР, Киргизская ССР, Таджикская ССР, Армянская ССР, Туркменская ССР, Эстонская ССР.

Несмотря на провозглашенный при образовании СССР федеративный принцип устройства государства, уже в 1930-е годы наблюдалось усиление централизации власти. Со временем все больше функций передавалось из ведения республик в ведение центра, интересы местного населения зачастую игнорировались.

К концу 1980-х годов противоречия между центром и союзными республиками привели к радикальным изменениям политической ситуации в стране. В 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете, а августовские события 1991 года в Москве ускорили распад Советского Союза.

Договор об образовании Союза ССР утратил правовую силу после подписания 21 декабря 1991 года в Алма-Ате (Казахстан) руководителями Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, России, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана и Украины Протокола к Соглашению о создании Содружества Независимых Государств от 8 декабря 1991 года, подписанному в числе Беловежских соглашений (1991). В тот же день все участники подписали Декларацию об образовании СНГ.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников